지린내랑 구렁내는 이제 그만

끈끈이 롤트랩인 줄 알았다. 가까이 가 보니 셀로판테이프로 진공 포장하듯이 친친 동여맸다. 테이프에 갇힌 아이는 유난히 희끗희끗하다. 요즘 온데만데를 헤집고 다닌다는 바로 그 아이가 아닌가? 크기랑 모양이 고만고만했다. 필시 숨이 막혀 죽은 매미나방 벌레집이리라. 지난겨울, 이상 고온으로 알이 얼지 않아 개체 수가 급증했다고 하더니…. 아무튼 의심할 바 없다. 손색없는 최신 절약형 포충기가 분명하다!

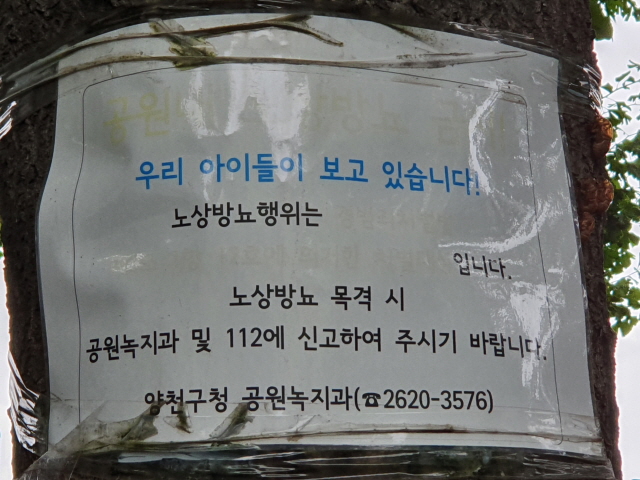

공원에서 남몰래 나무를 찾아가는 사람들

뒤로 돌아가니 전혀 예상 밖이다. 어이없고 뜨악하기 이를 데 없다. ‘노상 방뇨’를 신고해 달라는 방(榜)이 붙어 있지 않은가. 사람 사는 세상, 여기라고 다를까마는 제2의 강남이라는 목동신시가지 아파트로 둘러싸인 곳인데…. 주로 10~12단지에 사는 주민들이 밤낮없이 줄곧 찾는다는 신트리공원이다. 얼마나 눈꼴이 시면 저런 안내문까지 붙였을까? 조악하고 볼품없지만 급조한 것은 아니다. 여러 장을 인쇄해 놓고 필요할 때마다 사용한 듯 문구가 상투적이다. 노상 방뇨가 일상화돼 있다는 것을 반증한다.

신트리! 이름이 이색적이다.

14세기의 고지도에 나오는 지명, 신기(新機)가 ‘신틀’로 변해 ‘신틀이’ → ‘신트리’가 됐다고 한다. 즉, ‘신틀이’는 새로 윤곽을 잡고 형성된 마을이라는 뜻이다. 그러고 보니 신트리공원이 있는 신정동은 신트리마을의 ‘新’ 자와 은행나무 정자가 있던 은행정마을의 ‘亭’ 자를 따서 생긴 지명이요, 근처의 목동은 조선 시대 말을 방목하던 목장 때문에 목동(牧洞)이라고 불리던 것이 목동(木洞)으로 바뀌었다고 한다.(동네카페/서울고을 참조)

개똥과 사람똥은 값이 같다

“우리 아이들이 보고 있습니다”

참 옹근 경구다. ‘◯◯하라’, ‘◯◯하지 말라’는 문구보다 얼마나 야무진가. 그런데 방뇨를 하려던 취객이 저런 문구를 보고 흠칫 놀라서 꼴마리 추켜잡고 뒤돌아설까? 제발 그랬으면 좋겠다. 그렇다면 고맙지만 다시 생각해 보니 그건 아니다 싶다. 오히려 부끄럽다.

경범죄처벌법 시행령을 보면 “길, 공원, 그 밖에 여러 사람이 모이거나 다니는 곳에서 대소변을 보거나 또는 그렇게 하도록 시키거나 개 등 짐승을 끌고 와서 대변을 보게 하고 이를 치우지 않은 경우에 5만 원”이라고 명시되어 있다. 개가 똥을 싸도 5만 원이요, 사람이 똥을 싸도 5만 원이다. 개나 사람이나 똥값이 같다. 기분이 야릇하다.

다른 점도 있긴 하다.

견주가 개똥을 치우면 범칙금은 없다. 치우지 않는 경우에 5만 원이다. 그러나 사람이 자기 똥을 치운다고 해서 범칙금을 면제하진 않는다.

개판(開版), 개판(改版), 개판(犬판)

그렇다면 소변은?

개들은 자신의 존재를 감추기 위해 은신처로부터 먼 곳에 가서 오줌을 싸는 경향이 있다. 또 영역 표시를 목적으로 조금씩 자주 싼다. 그러니 산책할 때마다 예서 제서 질금거리는 건 본능이다. 하물며 체취를 오래 남겨야 하기 때문에 생각보다 냄새가 지독하다. 생각해 보라. 한 마리가 하루에도 수십 번씩 마킹을 하니 동네 개 다 모여 싸지르면? 동네방네 악취가 진동하는 건 자명하지 않은가. 반려동물을 기르는 가구가 1천만을 넘었다. 두세 집마다 한두 마리를 기른다는 얘기다. 개들은 살판나서 날뛰겠지만 견주들도 십상 코를 막고 다닐 정도다.

총체적 난국을 뜻하는 ‘개판 오분 전’이란 말이 있다. 이 말의 유래를 보면 개와는 무관하다. 2개의 어원설이 유력하다.

하나는 6·25전쟁이 낳은 말이다. 굶주린 피란민들을 위해 공짜로 밥을 나눠주었는데, 배식하기 전에 담당자들이 “개판 오분 전”이라고 외치면서 거리를 돌아다녔다. ‘개판(開飯)’은 곧 솥단지 위의 판(뚜껑)을 연다는 뜻이다. 다른 하나는 씨름 경기에서 유래했다. 씨름판에서 쌍방이 같이 넘어졌을 때 서로 자기 편이 이겼다고 우기는 바람에 결국 경기를 새로 하라는 의미로 '개판(改版)'을 사용했다. '개판'은 곧 그 판을 무효로 하고 경기 재개를 뜻하는 말이다.

개판(開版)이든 개판(改版)이든 ‘5분 전’에는 아수라장을 이룬다는 점이 같다. 하지만 개판(犬판)과는 거리가 멀다. 사실 개들에게 무슨 죄가 있겠는가? 과문한 탓인지 모르지만 배변마저 가리지 못하는 강아지들을 데려다가 기르는 나라는 우리나라밖에 없다. 나라마다 다르겠지만 강아지를 키우기 위해서는 견주 자격 시험에 합격해야 하고 시험 보기 전에 애완견 학교에서 실시하는 교육도 참석해야 한다. 6개월 미만의 강아지를 파는 행위를 법으로 금지시키기도 한다. 최소한 어미개와 7개월은 함께 지내야 정상적인 사회성 교육을 받기 때문이다.

그렇다면 우리나라 분양견은 어떠한가?

우선, 고향이 '강아지 공장'이다. 생후 1~2개월의 어린 나이에 강제로 어미 곁을 떠난다. 경매장을 거쳐 펫 숍으로 간다. 사료는 기진맥진하지 않을 정도로만 준다. 때로는 생일까지 속인다. 작고 어린 강아지를 선호하는 사람들에게 비싼값으로 팔려는 속셈이다. 24시간 좁은 유리 상자 안에 갇혀 지낸다. 팔릴 때까지 오가는 사람들에게 구경거리로 전락한다. 이런 경우를 뭐라고 할까? 개판(犬판)이라고 한다면 개들이 들고 일어나려나.

사람이 방뇨하면 필연적으로 성기를 노출하기 때문에 공연음란죄를 수반한다. 여자들은 엉덩이까지 드러내니 더하다. 그래도 범칙금은 남녀가 같다. 5만 원이다. 하지만 개들은 아무리 수십 번을 싸질러도 범칙금은 없다. 고성방가는 물론 공원에서 낮거리를 하든 뒤치기를 하든 음란죄를 적용하지도 않는다. 개는 사람과 다른 점이 참 많다...

한국의 개오줌 속에는 유난히 독성 물질이 많다

개오줌은 나무에게 고급 영양제란다. 돈을 주고 사서라도 주는 마당에 입방아질 멈추란다. 되레 큰소리치는 견주들의 망발이 능청스럽다. 가당찮다. 좀더 솔직해지자. 노상 방뇨는 개의 본능이다. 당신은 이를 충족시키기 위해 개를 데리고 산책하는 거다. 제발 등 치고 배 만지지 마라. 진저리가 난다. 그나저나 당신이 오줌을 아는가?

개나 당신이나 오줌 성분은 비슷하다. 오줌의 95%는 물이다. 그 다음으로 요소를 비롯하여 미량의 각종 유기물, 무기물, 비타민 등이 들어 있다. 생리적으로 매우 중요한 기능을 하고 있는 용액으로 아무려면 썩 좋은 거름 재료임은 분명하다.

그런데 오줌은 6개월 이상 발효시켜서 사용하는 것이 바람직하다. 그렇지 못할 때라도 최소 2주 이상 지나야 한다. 한편 오줌액비는 혐기 발효(嫌氣~)에 의해 만들어진다. 즉, 공기를 차단하고 밀폐된 용기 속에서 발효시켜야 한다. 이와 같이 산소를 차단하기 때문에 가스 배출이 되지 않고 발효 기간이 길다. 따라서 거름의 농도는 짙으나 충분히 숙성시키지 않으면 유해가스가 발생하고 질소질의 농도가 높아 피해를 입는다. 숙성시킨 오줌이라도 50배 정도로 물을 희석해서 사용하는 까닭이다. 그런 생오줌을 식물에 뿌리면 안 된다. 무기 염류의 농도가 너무 높다. 뿌리 속의 물이 밖으로 역류하면 그 식물이 죽을 수도 있다. 특히 태생부터 자연스럽지 못한 우리나라 애완견은 각종 스트레스와 트라우마에 시달리고 있다. 그러니 그들이 내갈기는 오줌 속에는 건강한 개오줌과 달리 아주 강력한 독성 물질이 많이 들어 있지 않겠는가.

When your dog uninates on a tree, it destroys it.

The acid from their urine eats through the bark of the tree,

slowly killing it until it needs to be replaced.

당신의 개가 나무에 오줌을 누면, 나무가 파괴됩니다.

당신 개의 오줌 속 산성은 나무 껍질을 파괴하며,

천천히 나무를 죽입니다. 결국 그 나무는 (죽어) 다른 나무에 의해 대체되고 맙니다.(미국 공익 광고문, 나무위키)

나무 밑에서 서성거리지 마라, 애먼 소리 들을라

우리나라에서 가장 오래된 화장실이 전봇대라더니 이젠 공원 속 나무까지 찾아드나 보다. 아무래도 저 방을 보는 아이들이 고개를 갸웃거릴 것 같다.

‘나무 밑에다가 오줌을 싸는 사람이 있을까?’

‘진짜?’

‘어른들이?’

‘영역 표시하는 강아지도 아니고….’

하면서 말이다. 그 앞을 지나갈 때마다 지린내 풍긴다고 손으로 코를 막을지도 모른다. 괜히 그 앞에서 서성거리다가 애먼 소리나 듣지 않을까 걱정이다. 어줍짢은 과태료 몇 푼으로 아무데서나 내갈기는 버릇이 사라질까? 그런 사람에게는 먼저 고깔을 씌워 주자. 그런 뒤에 ‘노상 방뇨 금지’라는 어깨띠를 두르고 하룻낮 공원지킴이로 위촉하면 어떨까? 아니면 육모방망이를 든 포졸로 분장, 노상 방뇨하는 사람을 붙잡아 들이도록 하는 역할극을 시켜 보면? 경범죄처벌법은 법전 속에서 잠자는 규정일 뿐 왠지 실효성이 없어 보인다.

날개 달린 아이들은 나무 위로 오르고 날개 없는 아이들은 흙속으로 숨는다

사람 숨결 경계하고

사람 손길 멀리하라.

사람 발길 벗어나고

어쩌다 베푸는 시혜에 혹하지 마라.

바람 한 점 햇살 한 올이면 충분하다.

날개 달렸다고 으스대지 마라.

허물마저 벗어 던진 저 매미들을 보라.

벌·나비·노린재·사슴벌레 모두 피난을 간다.

하다못해 파리·거미·응애는 물론

송충이·진딧물·깍지벌레 할 것 없이

저마다 살길을 찾아간다.

오죽하면 버드나무 끝 이파리까지 찾아갈까

땅바닥을 기던 개미들도 덩달아 나무 위로 이사를 간다.

세상 물정 모르는 아기참새와 집 잃은 비둘기가 가끔 땅바닥을 기웃거릴 뿐

실상을 아는 아이들은 나무 위에서 아예 내려오질 않는다.

갑갑하고 캄캄해도 제집이 좋은 거겠지.

지린내랑 구렁내를 피하려는 자구책이리라...

공벌레랑 쥐며느리가 어쩌다가 외출을 나오지만

지렁이도 땅강아지도 한 길 넘는 땅속으로 도망을 가버렸다.

나무가 가을에 낯붉히는 까닭은

안방에다 지리지 않는 것만으로도

개들은 충분히 개값을 하고 있다.

주인값 못하는 견주는 개 취급받고

사람값 못하는 어른은 개들마저 비웃는다.

사람값을 하지 못하는 어른이 어디 한둘인가? 이것저것 다 보고 자란 나무들이다. 그래서일까? 나무들도 속이 타는 모양이다. 이제 초여름인데 벌써부터 잎끝이 타 들어가는 아이도 있다. 심약한 아이들 몇몇은 불콰해진 얼굴로 대낮부터 풀밭을 나뒹굴기까지 한다.

나무들도 부끄러움을 안다.

꼴같잖은 짓들을 얼마나 많이 보고 자랐는가?

찬바람이 일 때쯤 저마다 겉낯까지 울긋불긋 물이 드는 까닭이다.

(계속)

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령