전관용이 쓴 단편소설 <꺼삐딴 리>의 주인공은 이인국이라는 의사다. 친일분자였던 그는 일제강점기에는 일본에, 광복 후 분단시대는 소련에, 1·4후퇴 후 서울로 내려와서는 권력층과 재벌과 미국인에게 아첨한다. 소설에 나오는 얘기만이 아니다. 선거철이 되면 어느 날 갑자가 변절자 기회주의자가 애국자 가면을 쓰고 등장한다. 독재권력에 맞서 처절하게 앞서 싸웠던 사람들은 뒷전이 되고 자기네들이 주인공이 된다. 당시를 살지 않았던 사람들은 이런 기회주의자들을 투사로 알고 지지하고 성원을 보낸다.

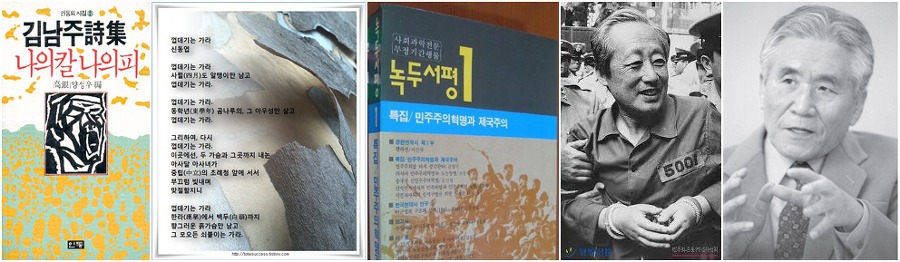

4.19와 12·12, 10·26 그리고 5·18광주민주화운동, 6월 항쟁을 겪으며 살아오면서 독재권력에 맞서 온몸으로 싸운 투사들도 보고 기회주의자, 배신자들도 볼 수 있었다. 탄압의 칼바람이 한반도를 몰아치던 때 민족운동, 노동운동, 교육운동은 권력에 맞서 더 격렬하게 처절하게 싸웠다. 특히 ‘나의 칼 나의 피’를 쓴 김남주, ‘껍데기는 가라’의 신동엽, ‘한라산’의 이산하시인, 그리고 젊은이들의 우상이었던 리영희선생님, 꿈을 비는 마음의 문익환목사님과 같은 문인들이 없었다면 독재자들에 맞설 수 있었을까?

촛불승리로 맞는 개헌정국이다. ‘민주주의는 피를 먹고 자란다’고 했던가? 민주주의니 평등이나 복지, 북한 같은 얘기만 나오면 거침없이 ‘빨갱이 딱지를 붙이던 시절, 용기 있는 문인들은 두려움도 없이 글을 썼다. 아니 자신의 한 몸을 제물로 내 놓았다고 해야 옳을 것이다. 이런 분들이 없었다면 그 암흑의 시대를 어떻게 견딜 수 있었을까? 권력의 이름을 빌린 폭도들이 가장 처절하고 잔인하게 국민들을 학살하는 현장을 지켜보면서 하나같이 모두가 외면했다면, 오늘의 이 정도의 민주주의가 가능했을까?

<꺼삐딴 리>의 소설에서만 아니다. 선거철만 되면 기회주의자, 변절자가 판을 치고 있다. 변절자의 낙인이 찍힌 사람 중에는 별나게 문인과 노동계 인사들이 많다. 그만큼 문인들의 세계, 노동자들의 삶은 춥고 소외받으며 살아왔기 때문이었을까? 난세에는 수많은 애국지사 투사도 나오지만 그에 못지않은 배신자도 등장한다.

기회주의자나 변절자에 못지않은 정치인이 있다. 당적을 밥먹듯이 바꾸는 철새정치인이 그들이다. ‘철새 정치인’하면 떠오르는 대표적인 인물은 새누리당(현 자유한국당) 이인제다. 그는 공천을 받기 위해 당적을 무려 13번이나 바꾼 인물이다. 무소속을 포함하면 14번이나 옮긴 철새정치인의 신기록 보유자다. 그는 자신이 살아 온 철새소리가 듣기 싫었던지 “난 철새 아닌 불새”라고 강변하기도 했다. 어디 이인제뿐일까? 민주화운동에 투신했던 인물이 한 둘이 아니다.

민주주의는 저절로 찾아오지 않는다. 노동운동의 새 역사를 쓰게 한 전태일열사를 비롯해 학살자 전두환, 노태우의 단말마적인 발악에 자신을 던져 산화해 간 김기설, 김귀정, 이정순, 김철수, 정상순 등은 온 몸으로 민주주의를 지키려 했다. 이러한 애절한 죽음을 본 김지하는 “죽음의 굿판을 걷어치워라”는 칼럼에서 “젊은 벗들! 나는 너스레를 좋아하지 않는다... 죽음의 굿판을 당장 걷어치워라.”며 비아냥거린 글을 사람들은 지금도 생생하게 기억하고 있다.

정의사회, 제대로 된 민주주의 국가가 되기 위해서는 유사애국자, 변절자, 기회주의자가 발붙이지 못하게 해야 한다. 그런데 어쩌랴. 이런 자들일수록 위장의 명수다. 이들은 민주화된 사회에서도 민중의 피 흘린 대가로 얻은 경제력과 권력으로 사회경제적으로 기득권을 누리고 있다. 그들은 화려한 스펙으로 혹은 연고주의로 정치를 흙탕물로 만들고 기득권을 지키기 위해 온갖 요설로 유권자들을 기만하고 있다.

‘민중을 개돼지’로 여기는 그들을 가려내 퇴출하는 길은 없을까? 그들이 길들여 놓은 마취에서 깨어나는 방법은 스펙이 아니라 그들의 삶을 반추해 봐야 한다. 기회주의자, 변절자, 철새로 살아 온 사람을 가려내지 않고서야 어떻게 참된 주권자가 주인 되는 세상을 만들 수 있겠는가?

편집 : 심창식 부에디터

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령