<1> 의로운 선비, 여울에 귀를 씻다

~ 여름휴가 동안 경주와 포항의 중간 쯤 자리한 기계면 치동(致洞)마을에 다녀왔다. 몇 년 전부터 벼르던 이 작은 마을의 커다란 이야기들을 3회에 걸쳐 싣고자 한다.

<1>의로운 선비, 여울에 귀를 씻다

<2>의병, 고통의 애국을 업다

<3> 흰옷 입은 사람, 김인제

◆정신문화는 보고 배움에서 비롯한다

진정한 선비란 학문을 바르게 닦고 익혔으며, 성품이 어질고 순한 사람을 일컫는다. 서인과 남인의 심각한 붕당정치 가운데 인현왕후와 장희빈의 뜨거운 사연이 중첩된 숙종 시대였다. 한양에서 머나먼 경상도 첩첩 산골마을에 올곧은 선비 한 분이 정치적 갈등을 등지고 낙향을 했다.

그는 경주김씨 치동문중 입향조 일암 김언헌 공(1609년∼1682년, 가선대부)의 3대손 돈옹 김계영이다. 그가 본 정치판은 예나 지금이나 아집과 욕망의 아우성이었으리라. 향리에서 자신의 학식을 후대에 옳게 가르치기 위해서 그는 먼저 혼탁한 때를 벗고자 했다.

마을을 휘감는 용계 계곡의 푸른 바위 위에 그는 큼직한 글씨를 쓰고, 여러 날에 걸쳐 징으로 쪼았다. 붓을 들던 선비의 손에 들린 징소리는 봉좌산의 정상에 우뚝 선 탕건바위까지 숨 가쁘게 치달았다. 봉좌산은 경주시 안강읍과 포항시 봉계리(치동의 현재 지명)의 경계에 있으며, 해발 626m로 한티재에서부터 낙동정맥이 내려와 운주산을 휘돌아 도덕산으로 이어진다. 봉황이 앉았다는 오랜 전설을 간직하고, 멀리서보아도 그 모양이 탕건을 닮아 일명, ‘탕건바위’라고도 한다. 산 정상에서 동해가 펼쳐져 보이며, 기우제를 지내던 제단과 성혈바위, 참샘 등이 있다. 봉좌산 탕건 바위 때문일까, 치동마을에는 유난히 교수와 교사가 많이 배출되었다.

세상을 향한 돈옹 김계영의 손바닥에 분노의 물집이 여러 번 잡히고서야 완성된 세 글자는 ‘세이탄(洗耳灘)’이다. 그날의 청석(靑石)은 아직도 푸른데 아쉽게도 풍파에 깎인 글자는 분간이 무너졌다. 필자가 여러 각도에서 사진을 찍어보려 했지만 산그늘이 진 탓에 여의치 않았다. ‘여울에 귀를 씻다’, 이는 선과 의를 지향하는 바람직한 행위다. 치욕스러운 정치적 이해타산을 흐르는 여울물에 띄워보내고, 그는 올곧은 정신을 가다듬었을 것이다. 유유자적 먹 냄새에 젖어 사는 책상물림으로는 정의로운 목적을 달성할 수 없다. 비록 오지의 산골이지만 그는 후대들에게 자신이 체득한 학문과 사상을 물려주었다.

---김계영 공의 시(詩)

새는 구름에 묻혀 고요히 잠들고

산골짝 맑은 물은 달과 함께 흐르네

홀로 밤 지새우며 서성인지 오래거늘

누가 시름 많은 내 마음을 알아주리 (전문. 10대 손 김종헌 번역)

오늘날에도 진정한 선비가 나라를 걱정한다. 사회 각 요소마다 가짜가 참으로 많다. 하나를 배워 열을 써먹는 가짜들이 SNS를 통해 망국적 행태를 일삼는다. 가방끈이 짧은 무식(無識)은 흠이 아니지만, 얼토당토 않는 판단의 무지(無知)는 수치다.

◆배우지 않은 자 깨닫지 못한다

배움이란 꼭 학문에만 국한된 것이 아니다. 사회 저변 각양각색의 삶 모두가 배움의 앎이다. 교통이 무척 발달한 지금도 치동마을은 아주 산골이다. 이 작은 촌마을에 지금도 ‘남덕재’라는 서당이 남아있다. 1767년 일암 공의 6대손인 하곡 김시원 공와 학파 김시형 공, 두 형제분이 후손 교육을 위해 문중의 기금과 사재를 쾌척해 건립했다. 이후 1867년, 1948년, 2009년 세 차례에 걸쳐 중수되었다. 현판 ‘남덕재(覽德齋)'는 1797년 당대의 명필 형조판서 담녕 홍의호 친필이며, 기문은 권병기가 지었다.

기계 인근에서 학문이 높기로 소문 난 덕동마을에서 태어나 치동 마을 김씨 문중으로 시집 온 아낙(한국문인협회 전 부이사장 김종섭 시인의 자당)의 가사(歌詞)도 전해지고 있다. 무척 완고하고 고지식한 경상도에서 여성이 지식을 일깨운 것은 열린 사상이 치동과 덕동 마을에 산재했음이다.

신라 천년 고도 북에 일좌 명산 생겼도다

일좌 명산 어디멘고 봉계 일구 여기로다

가려명산 살펴보니 병산은 재북하고

학산은 재동한데 형산제산 남망하니

백수장강 빗겼도다 천리행룡 운주산은

뇌수에 비녀되고 봉거대공 높은 바위

천년으로 솟아있다 천년반석 지초된 데

무의구곡 깊은 곳에 회엄정을 본을 받아

청동벽와 수삼간은 정할시고 경개로다

일장폭포 여산체는 뇌성을 울려 잇고

거룩한 홍문년에 파옥처럼 흩어지니

분옥정이 분명하다 천류불식 잔잔소리

유인이 응미면하니 청류헌이 확연하다

금지옥엽 학발노인 기국으로 소장하고

이팔청춘 소년들은 금서소일 낙을 삼아

열간척지 정화하니 화수정이 이 아닌가

함전에 푸른 매태 서촉의 자운정을

이렇듯이 모범했고, 정원의 수식물은

개개이 찬란하다 화단의 좋은 국화

중양을 희롱하고 수집장 만지송은

운곡에 솟은 모양 무고송이 반환하니

도연명의 지취로다 층암절벽 난만화는

사시따라 자랑하고 보기좋은 침양목은

입문의 향기로다 남북의 탐승객이

단장을 떨쳐짚고 물물이 도착하니

일호주 접대하고 구정년대 강론하니

고승조의 수적이라 이러한 후중선업

일월같이 보전하고 여산같이 존봉하여

지우만세 전해보자 슬프다 우리 후생

필기로 다할 손가 삼강종부 이원환은

경축원월 길일 맞아 삼가 희호하노라 (전문)

근간에 우리의 고유한 서원들이 유네스코에 지정된 것은 우리 민족의 오래된 학구열을 세계에 알리는 우수한 기회다. 그렇듯 서원의 규모는 아니지만, 불과 백 여 호 가웃했던 골짜기에도 이렇듯 향학의 서당이 존재했다. 서당 ‘남덕재’를 지나자 새소리와 매미소리가 더욱 깊어졌다.

◆먼 길 달려간 눈의 호사

드디어 내가 꼭 한 번 찾고 싶었던 경상북도 유형문화재 267호 ‘분옥정(噴玉亭)’에 들어섰다. 자주 손길이 닿은 듯 우측의 반듯한 기와집이 정자를 돌보던 고지기집이라니 자못 놀라웠다. 대다수 고지기나 산소지기들은 하층민의 전유물인 초가에서 머물게 한다. 낮은 지붕만큼 늘 허리를 숙이고 살아야했던 천민의 설움이 적어도 이 마을에서는 없어보였다.

마을과 그 규모가 흡사 맞춤한 정자는 아담했다. 낮은 담과 작은 후문을 들어서자 정자는 마을을 등지고 산 아래 계곡을 향했다. 넘치지도 모자라지도 않은 대청마루와 연이은 방 두 개, 한 마디로 그저 겸손한 정자였다. 푸른 바위를 지나는 물길이 눈 아래 보이는 마루 양 쪽에는 여닫이문을 달아 남북의 경치를 액자형태로 감상할 수 있었다.

난간 아래 땔감이 쌓인 옆이 부엌이다. 계곡을 향해 앉은 마루 아래 부엌은 아주 실용적이었다. 흐르는 물에 쌀과 채소 등 찬거리를 씻어 바로 조리에 들어갈 수 있게 편리했다. 요즘도 겨울에 그 아궁이에 불을 넣으면 이틀 동안 온기를 간직한다니 옛 어른들의 건축공법이 자못 자랑스럽다. 요즘 현대식 난방은 몇 시간을 견디기도 빠듯하다.

한때 서예공부를 잠시 했던 필자의 어설픈 눈이 확 열리는 현판들이 수려함을 뽐내었다. 일명 화수정, 또는 돈옹정이라 불리는 이 정자의 현판을 보는 것이 필자의 일차적 목적이었다. 명필 중의 명필, 추사 부자(父子)의 글씨가 이 한빈한 산골짜기에 살고 있다. 너무나 단아한 이 현판들은 수 백 년을 아침이면 산새소리에 눈을 뜨고, 밤이면 물소리에 잠이 들며, 나이를 드시고 계신다.

‘용계천 절벽 위, 학문을 닦는 집’이란 뜻의 ‘용계정사(龍溪精舍)’와 ‘화수정(花樹亭)’은 추사의 부친이며, 김계영 공의 종친인 유당 김로경 상공의 친필이다.

‘구슬을 뿜어내는 폭포가 보이는 정자’란 뜻의 ‘분옥정(噴玉亭)’과 ‘흐르는 물소리만 들리는 곳’이란 뜻의 ‘청류헌(廳流軒)’은 아들 추사 김정희 선생의 친필이다. 부친과 나란히 한 정자에 현판을 걸 경우 아들은 낙관을 찍지 않는 것이 예라고 한다. 대신 이 현판의 뒷면에 추사 선생이 ‘경주 사는 노 씨를 시켜 이 현판을 치동마을로 운송하게 했다’는 서술이 남아있다.

‘천산재(天山齎)’ 이 편액은 지역에서 명필로 손꼽히던 8대 손 농차(휘 정환)가 쓴 것이다.

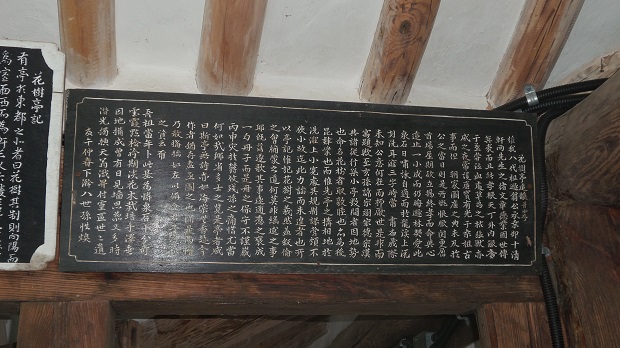

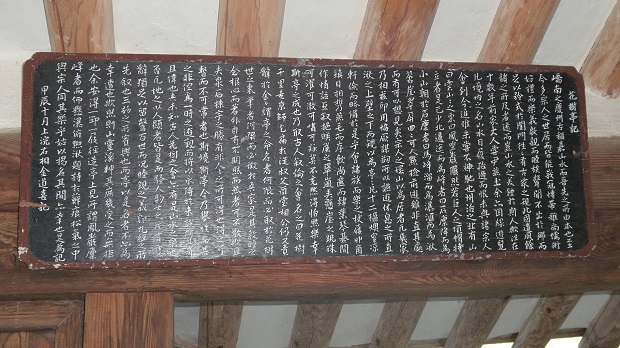

돈옹 김계영 옹의 학문과 인품을 기리고자 1816년에 시역해 1820년에 준공한 ‘화수정’의 기문은 추사 김정희 선생의 재종형인 주하 김도희 우의정이 썼다. 글 속에 ‘당숙 유당 상공께 편액 글씨를 청하며, 내게 기문을 부탁하므로 이름은 꼭 화수를 취하고, 글 쓰는 사람이 많지만 우리 집에 부탁함은 일가의 친목을 중하게 생각하는 마음이니 어찌 공경치 아니 하리오’ 라는 구절이 있다.

종친들만 살던 마을에 타성받이들이 들어와 다양한 문화를 구성하고, 애어른을 엄격히 분간하던 대가족 제도가 무너진 지 오래고, 이제 핵가족도 모자라 1인 가족이라는 신조어가 대세다. 이렇듯 점점 최소화해가는 개인적 삶에 이 이야기는 한편 뒷걸음질처럼 부질없어 보일 수도 있다. 그러나 옛날이 있어 오늘이 있고, 전통의 고유성은 역사성이라는 고귀한 시간의 자료다. 새로운 것은 늘 옛 것 위에서 태어난다. 모든 생명처럼 사물 또한 그러하다. (2회에 계속)

{참고문헌: 치동(致洞) *기획, 편집 김종섭}

--------------------------------------------------

~ 편집 : 허익배 객원편집위원, 편집 : 김동호 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령