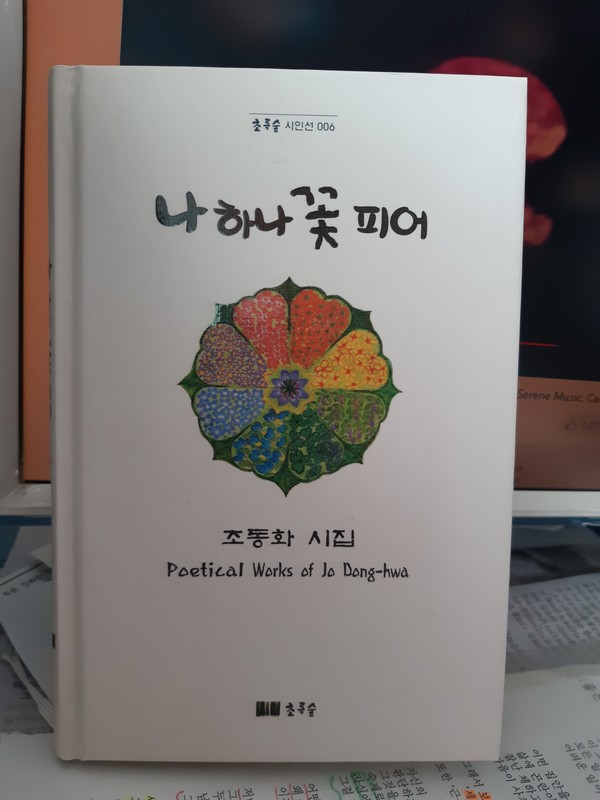

오늘은 이제 저멀리 봄의 아지랑이가 피어오르는 초봄에 들어선 시점에서, <나 하나 꽃피어> 시집(詩集)의 저자인 조동화 시인의 <나생이>란 제목의 시를 감상해보겠습니다.

< 나 생 이 >

- 조동화 -

찾아가

캐고

다듬어

헹구고

데쳐

무친 뒤

씹어서

삼켜도

아직은

추워라.

산 넘고

물 건너

오시는

먼 봄.

우선 ‘나생이’란 시제가 무엇인지 대충 아시겠지만, ‘냉이’란 표준어의 지방어(地方語)이지요. 봄의 미각을 돋구는 대표적인 초봄의 산나물인데, 아동문학가 김태오(1903~1976) 선생의 ‘봄맞이 가자’라는 동요에서도 “동무들아 오너라 봄맞이 가자. 나물캐러 바구니 옆에 끼고서 달래 냉이 꽃다지 모두 캐보자. 종다리도 높이떠 노래 부르네 ~♬" 처럼 봄나물의 전령사(傳令使)같은 것이라 하겠습니다.

위의 시는 아주 평이한 일상어로 되어있습니다. 제 나름대로 조금 풀어서 써보자면 이렇습니다.

“초봄을 맞아 밖에 나가서 냉이를 캐고, 잘 다듬어 물에 헹구고, 끓는 물에 데쳐서 된장, 고추장 등의 양념을 잘 버무려, 밥 반찬으로 꼭꼭 씹어 삼키며 봄을 음미(吟味)하지만, 그래도 초봄의 매서운 봄바람에 아직은 춥기만 하구나. 아~ 산 넘고 물 건너 오느라 그런지, 아직도 따스한 봄은 멀기만 하구나.”

뭐, 이 정도로 생각하면 될 듯 하지요? 그런데, 위의 시에서 시인은 그냥 보통으로 쓰면 4행 정도 길이의 짧은 시를 왜 이렇게 세로로 길게 늘여 14행으로 배치했을까요? 그 이유는 아마도 이 시의 맨 마지막 4행(行)의 시어에 들어있지 않을까요?

‘산 넘고 물 건너 / 오시는 먼 봄’... 이렇게 일렬횡대로 늘어놓지 않고, 전체 4행 정도 길이의 짧은 시를 위 아래 세로로 길게 14행으로 늘려서 배치함으로써, 따스한 봄이 아직도 멀게만 느껴지는 시인의 마음을 잘 나타내려 했다고 볼 수 있습니다. 그런 점에서 마음속에 느껴지는 거리를 (시각적) 거리감 효과를 주는 시행의 배치로 잘 살려 쓴 좋은 시라 하겠습니다.

~ 편집 : 허익배 객원편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령