- 어디로 갈 거나

‘A painting is a thought’

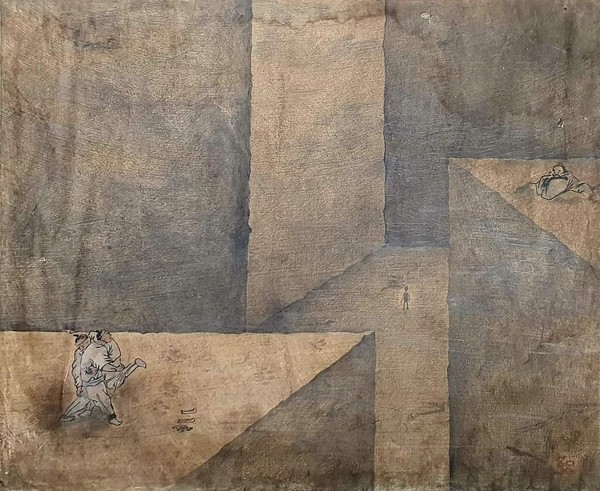

대체 그림에는 무엇이 담겨 있고, 그림은 또한 그 무엇을 표현하자는 것인가. 다만 볼 뿐인가. 그러나 그림도 뭐 언어의 세계처럼 억압된 욕망에 대한 하나의 새로운 출구이자 탈주선, 꿈으로서의 탈영토적 의지를 담고 있으니...무엇보다 여기, 칡뫼 김구의 명화 ‘어디로 갈 거나(1983)’에는 다단계 사유로서의 변증법적 모색을 담고 있지 않은가...

양극을 지양한 변증법이야 저 원효(<금강삼매경론>) 이래 지속돼 온 조선 고유의 대승적 사유이기도 하지만 일반적으로는 하나의 진전운동으로서 동일(정)과 비동일(반)의 동일성(합)의 법칙을 말하는 헤겔 고유의 심오한 생성 이론이 아닌가.

그래 이 그림이 우리의 눈길을 머물게 하고 저 깊은 사유의 뜰을 거닐 게 함이 바로 이것이 아닌가. 그러니까 하나의 시대적 환경a periodic milieu으로 1980년대라는 엄혹한 독재시대에 놓고 이 그림을 본다고 전제하고 볼 때에 있어서 그림의 화자가 묻고 있는 것은 '어디로 갈 거나'라는 생의 출구로서의 탈주선에 대한 깊은 화두가 아닌가. 그 하나의 길이 현실도피로서의 관조의 길이요, 다른 하나의 길이 현실참여로서의 투쟁의 길입니다.

화가는 익숙한 전통 회화를 반복하는 기법을 통해 우리를 낯설게 하기보다는 친숙한 기호의 세계로 안내합니다. 그러니까 여기, 기초평면 위에서 전자는 강희안의 문인화 ‘고사관수도高士觀水圖’에서, 후자는 김홍도의 풍속화 ‘씨름’에서 일부를 갖다 놓고 있습니다.

그러나 그것은 화가의 눈높이에 맞게 재구성, 재해석되먼서 새로운 의미의 차이를 낳고 있다는 데에 작도drawing의 새로움이 있습니다. 즉 높은 망대에서 내려다보듯 현실에서 저만치 떨어져 있는 한가한 자들에 대한 비판의 눈길이 그 하나요, 자기만이 옳다고 샅바 싸움을 벌이고 있는 그악한 정치 현실에 대한 인식이 그 또한 하나입니다.

그러니까 여기, 한가한 자가 정these이라먼, 샅바 싸움을 벌이고 있는 자들은 반anti-these이 아닌가. 중요한 것은 과연 두 극단을 떠나듯 좌우 양변을 떠나 있는 나의 정체성입니다. 바로 여기, 대자적 거리를 유지한 채 나에게 하나의 물음을 던지고 있는 이 그림이 지금도 나에게 유효한 것은 무엇인가.

그렇지만 바로 여기, 저 출구 없는 막막한 현실 한가운데 서 있는 나들에게 하나의 진전 운동으로 노벨티한 것으로서의 새로운 그 무엇에 대한 기대와 가능성을 끊임없이 호명해 내고 있다는 데에 이 그림이 던지고 있는 진지한 사유의 깊이가 있습니다.

또한 우리는 이 그림의 평면에서 특이한 질감과 양감이 어우러진 삶의 무늬를 접하는 데서도 이 그림만이 지닌 그 독특하고 고유한 예술적 분위기aura를 접하게 됩니다. 그것은 결코 화려하지도 어둡지도 않습니다. 그것은 하나의 스펙큐레이티브한 사색적인 분위기를 조성하는데 적절한 선택이었던 듯합니다.

그리하여 여기, 결코 화려하지도 어둡지도 않은 분위기를 자아내는 그만의 색조는 곧 시적 어조에 다름 아닙니다. 개인적 어조가 늘 삶과 직접적으로 접촉하먼서 시적 담론을 형성하듯, 사색적 분위기를 지닌 색조로서의 선적 화포 또한 그만의 사유의 형식으로 대중과 만납니다. 왜냐하먼 선은 지적이고 적극적이고 합리적인 현상이기 때문입니다. 그리하여 하나의 두드러진 개성적 어조가 누군가와 끊임없이 관계하며 말을 걸듯, 하나의 독특한 어조로서의 선적 색조 또한 대중에게 말을 걸고 있습니다.

‘어디로 갈 거나’

그러니까 이 물음은 누구를 향한 것인가? 어조가 움직여 가는 이 방향은 상황을 결말짓고 제3자의 참여를 마련합니다. 제3자는 누구인가. 바로 여기에 이 그림이 지닌 사회적 담론으로서의 새로운 운동성이 발현되고 있습니다. 모든 것은 사회적입니다. 고립된 발화發話란 있을 수 없습니다.

자, 여기 이 그림이 사회적 발화로서의 대화적 성격을 지니고 있다는데서 우리는 이 그림이 선조적인linear 질서를 넘어 레이어한 층을 지닌 다면체로서의 하나의 역동적인 면을 느끼게 돱니다. 그렇습니다. 면은 하나의 장이고 대화이고 역사입니다.

그러니까 여기, '어디로 갈 거나' 라는 언표는 결코 개인적인 차원의 발화가 아닌 사회적 차원의 발화입니다. 그러니 이것은 또한 하나의 디스꾸르discourse로 발화는 늘 하나의 공공적 지향성을 지니고 있습니다. 대화적 발화가 늘 인간 사유의 영역을 가로지르먼서 생생하게 다가오는 이유입니다.

3단으로 된 기하학적 구성과 수직적 구조는 이런 사색적이고 운동적인 분위기를 더욱 견고하게 떠받치고 생기있게 뛰어놀게 합니다. 왜냐하먼 거기 양자를 사유의 거리 너머에 두고 있는 나의 실존적 고독이 물러설 수도 그렇다고 격렬히 다툴 수도 없지만 현실과 어떻게든지 앙가제engagement 하지 않을 수 없는 사회적 자아로서의 고뇌가 독자와 충분한 공감을 나누며 긴장된 미적 거리를 유지하기 때문입니다.

그러니까 이 작품에서 내가 비록 저 실존주의 조각가 자코메티의 환생이라도 되는 양 잘록한 개미허리같이 작은 미물처럼 표현되어 있지만, 그렇기에 더욱 그 존재의 미광微光을 발하먼서 보편적인 공감대를 형성하는 이유는 바로 나 또한 그와 마찬가지로 그러니까 나는 그들과 결코 같지도 않지만 그렇다고 다르지도 않다는, 그렇다고 해서 또 반드시 그들과 같지도 다르지도 않지만, 그러니까 나는 아직 분화되고 결정되지 않은 미분화되고 미결정된 상태에 놓여 있지만 이 작품이 하나의 미적 가치를 발하고 있는 것은 분명 하나의 해결점으로서의 열린 지평으로서의 보편성에 대한 기대를, 가능성의 여백을 확보하고 있기 때문입니다.

그러니까 중요한 것은 화가는 이것도 저것도가 아니라 마치 오리-너구리처럼 이것저것을 지양한 두터운 반성적 지점에 하나의 출구로서 나를 위치시키고 대자화시키고 있다는 점, 가령 김수영이 머리로서만도 가슴만으로도가 아닌 온몸으로서의, 다시말해서 육탄의 시학을 통해 그만의 개성적인 민중적 변증법을 보여준 것처럼, 꼭 그처럼 바로 여기, 현실 ‘로부터’의 문제도 아니고 현실 ‘에로’의 문제만도 아닌 그 현실 ‘을’ 하나의 정치적 무의식으로 다루고 있다는 점, 이것이 우리를 저 미적 대사유의 숲으로 이끄는 그만의 대승적 화풍의 경계가 아닌가 합니다.

그림은 하나의 기호 막대로, 그것은 그대로 간접화 된indirected 그 무엇을 담고 있는 기호입니다. 그러나 단순한 기호 막대도 간접화 된 그 무엇만도 아니라는데, 즉 그림은 하나의 사유라는 명제를 전제로 한다먼, 우리는 여기 칡뫼김구의 명화에서 ‘어떻게 살 것인가’를 넘어 ‘어떻게 볼 것인가’에 대한 미적 사유의 피라미드랄까, 미적 관조주의와 속류 현실주의에 대한 비판으로서의, 그러니까 하나의 고매한 리얼리즘으로서의 미적 방법에 대한 뛰어난 소양으로서의 고전적 인식론a classical epistemology을 마주합니다.

난 그렇게 봅니다.

편집 : 하성환 편집위원

<참고> 늘샘 김상천은 형태소에 기초한 근대 표준 어법이 부르주아 중심의 획일적인 언어 표현 양식이자 문화다양성을 해치는 비민주적인 잔재로 규정해 현실음을 중시하는 대중서사, 대중평자시대를 역설하는 문예비평가입니다.

글 가운데 하면(->하먼), 겠(->것), 못(-> 모), 어떻게(->어티케), 정말이지(->증말이지)로 표현하오니 참고하길 바랍니다.

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령