조선 시대의 기록을 살펴보면, 경기도만 ‘키’라는 명칭을 사용했고 나머지 7도는 ‘치’라는 명칭을 썼다. 이제는 모두 ‘키’라고 부르지만 그 경위는 알 수 없다. 어민들은 지금도 ‘치’라고 부른다. ‘치’를 ‘솔개 치(鴟)’자를 사용해 표기하는 이유도 불분명하다. 이는 연구 대상이다.

기원전에 제작된 중국의 상고문헌을 보면 선박의 방향조정용 기구가 ‘축(舳)’이라고 기록돼 있다. 최초로 노를 기록한 석명(釋名, AD100)에 이르러서야 처음으로 ‘타(柁, 舵)’가 등장한다. 이러한 기록을 바탕으로 J니담도 중국에 최초로 치가 등장한 것은 1~2세기인 것으로 봤다. 이때까지 중국은 큰 도(櫂)를 고물에 장착한 선미대도(船尾大櫂)를 선박으로 이용했다고 한다.

그리스와 로마의 배에서도 치를 사용하지 않았다. 그래서 활동 범위가 지중해와 유럽 북부의 북해(北海) 연안을 벗어나지 못했다. 해당 국가의 배는 아시아로부터 치를 도입한 12세기 이후에야 바다를 가로지르는 횡단 항법을 선보이게 됐다.

기원 전후에 백제인들이 한반도에서 주산 군도로 건너갔다는 기록이 있으므로 백제선은 노, 돛, 치를 구비한 해선(海船)이었던 게 확실하다. 백제의 배는 노, 돛, 치를 구비한 범노형해선(櫓型海船)이었고 중국의 배는 도형강선(櫂型江船)이었다.

노와 치의 등장 시기가 같다는 점은 주목할 만하다. 돛을 달고 항해할 때 노만 가지고는 방향을 조종할 수가 없다. 노와 치가 같은 시기에 등장한 건 이러한 문제점을 해결하려는 조치였다.

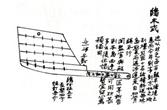

치에 관한 기록은 1972년 ‘헌성유고(軒聖遺稿)’라는 책에서 발견됐다. 이 책은 순조 22년(1822) 3월 25일부터 윤삼월을 거쳐 4월 26일까지 61일간의 사선 제작 과정을 일기체로 기록한 것으로, 배의 설계도를 담고 있다. 그림1은 헌성유고에 실려 있는 치의 모습이다. 그림 속 치는 요즘 화물선의 치와 모양이 같다.

책을 보면 거머리 못을 사용해 치분을 붙였다고 설명하고 있다. 그러나 파도가 심할 때 이런 치로 항해할 수 있었을지 의문이다. 급선회할 때 치가 물의 저항을 크게 받으므로 거머리 못으로는 치분이 계속 붙어있기 어렵다.

과거 기록을 살펴보면 항해 중에 치목(鴟木)이 부러진 일화가 여럿 등장한다. ‘해사일기’에는 10월에 200리쯤 가다가 치목에 붙은 분판(치분)이 떨어져 나갔으며 부러진 치목에 노목을 묶어 항해했으나 속도가 떨어졌고 배를 운전하기 힘들었다는 기록이 있다. 항해 중에 치가 부러지면 별다른 해결 방법이 없다. 치목이 자주 부러지는 건 우리 배의 취약점이다. 배가 너무 높아 상대적으로 치목이 길어지면서 발생하는 현상이다. 이런 배는 아주 노련한 선장이 아니면 운항하기가 쉽지 않다. 그래서 배를 만들 때 선체를 높게 하지 않으려는 경향이 나타나기도 한다.

한편 ‘동사일기’에는 숙종 37년에 치목이 부러졌는데 당시에는 치목을 구할 수 있는 곳이 통영뿐이었다는 기록이 남아있다. 과거 경상도 지방에서는 통영을 제외한 다른 지역에선 치목으로 사용할 나무를 구하기가 쉽지 않았던 것으로 보인다.

치목은 치의 바탕이 되는 나무다. 치분은 치의 너비를 맞추기 위해 여러 개의 판자를 붙이는 것을 말한다. 치는 크게 어선의 치와 화물선의 치로 나뉜다. 그림2는 어선의 치를 나타낸다. 그림2를 보면 치목에 치분을 붙이는 방법을 알 수 있다. 우선 치목과 치분에 각각 직사각형의 구멍을 뚫고 마치 쐐기를 박듯이 나무를 깎아서 박아야 한다. 그 후 쐐기가 들어가 있는 곳에 작은 구멍을 뚫어서 다시 나무를 박는다. 이렇게 하면 붙여놓은 분이 절대로 떨어져 나가지 않는다. 그림3은 화물선의 치를 보여준다. 거머리 못 대신 판자를 양옆에 덧대어 못으로 고정하는 점이 어선의 치와 다르다.

그림4는 촉꽂이 이음방식으로 용골을 쓴 첨저형의 배를 만드는 장면을 담고 있다. 이는 어선의 치분을 붙이는 방식과 같다.

치 나무로는 보통 가시나무를 썼다. 가시나무는 마르면서 실금이 많이 가는 특성이 있다. 그래서 베어다 그대로 쓸 수 없고, 바닷물 속에 1년 정도 담가뒀다가 사용한다. 추가적으로 치의 머리 부분에 철로 가락지를 만들어 씌우기도 했다. 70년대까지 우리나라 어선들은 치 구멍을 X자로 뚫어서 가락지를 평상시엔 벗치로 꽂고 역풍 항해 땐 옥치로 꽂았다. 벗치는 배의 바깥쪽으로 비스듬하게 꽂는 것이고, 옥치는 치의 끝이 배 밑쪽을 향하게 비스듬히 꽂는 것이다. 옥치를 꽂고 역풍 항해를 하면 배가 덜 밀리는 효과가 있다.

※사진 출전: 한국의 배/ 고대의 배와 항해 이야기

편집: 정지은 편집담당

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령