방학을 맞은 6살 아이와 종일을 보내다보니 하루의 일초도 제대로 느낄 새 없다. 그렇지만 아이가 침대에 누워 어느 순간 숨소리가 거칠어지고 수면에 들기 시작하면 이제 비로소 아줌마의 본격적 ‘2차’는 시작된다. 컴퓨터도 켜고 카카오 톡도 기웃거리며 책도 뒤적댄다. 그리고 오늘은 특별히 한겨레와 접속된 그 시간의 기억을 더듬어보며 아줌마가 통신원이 되기까지 우리의 인연을 말해보련다.

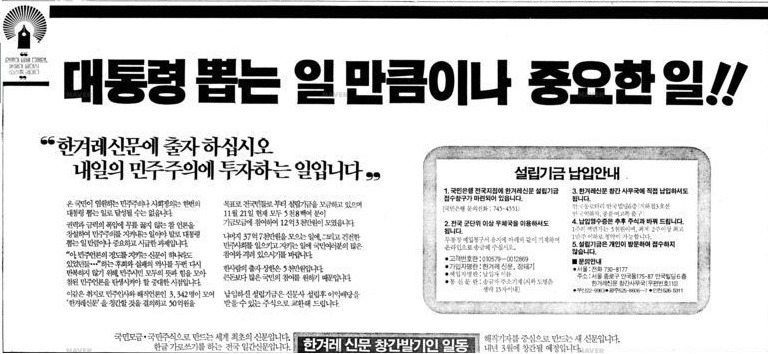

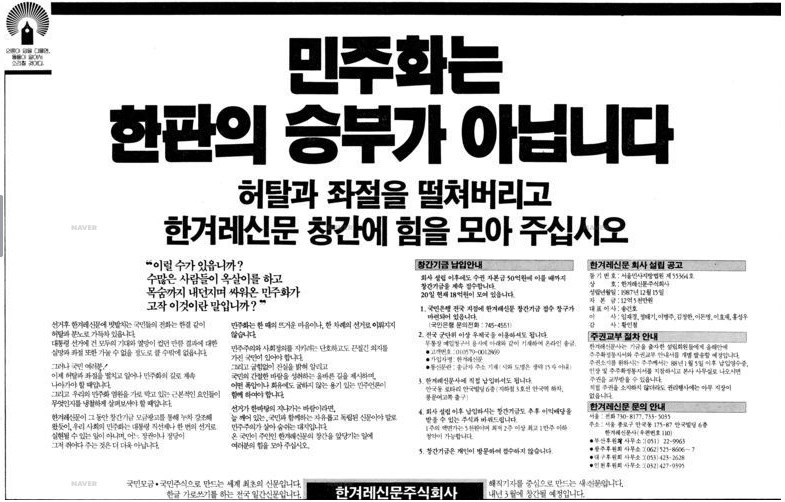

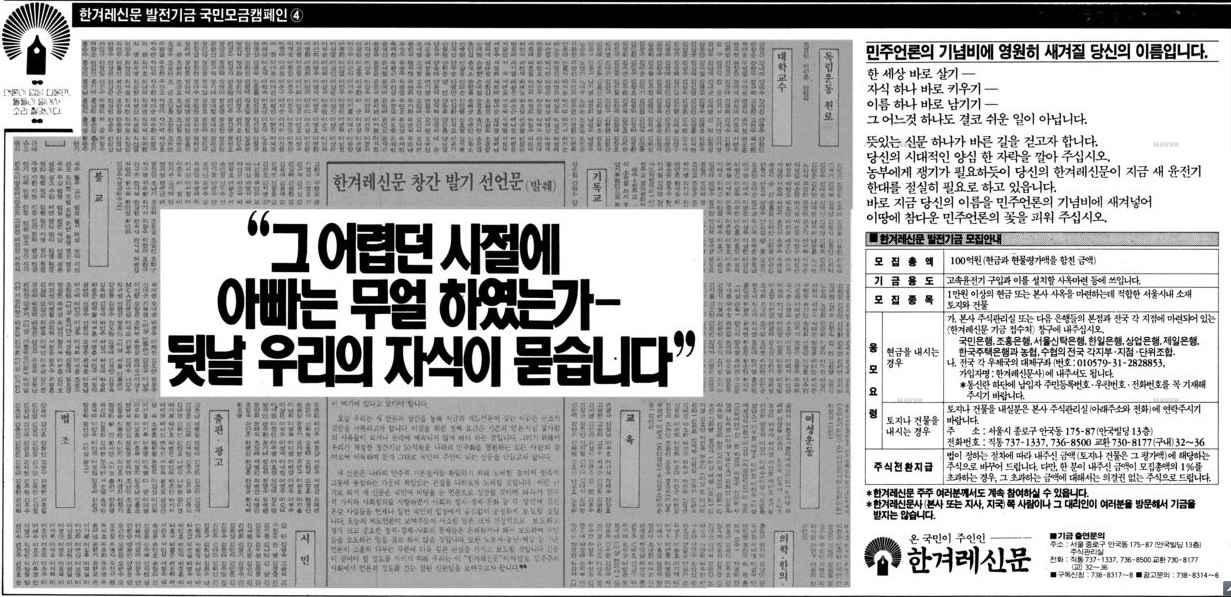

1987년 11월 24일 동아일보에 “대통령 뽑는 일 만큼이나 중요한 일”이라는 한겨레신문 창간 국민주주 모집광고가 개재되었다. 그 후, “손이 가요 손이가 새우깡에 손이가요”의 카피를 유행시켰던 이만재 선생님이 직접 작성하신 “그 어렵던 시절에 아빠는 무얼 하셨는가-뒷날 우리의 자식이 묻습니다”라는 한겨레신문 발전기금 모금 문구처럼 나의 부모님은 뒷날 자식의 물음이 두려웠는지 1988년(당시 9살, 초등학교 2학년) 한겨레의 창간주주가 됐다.

그런 부모의 영향으로 나는 초등학생 때 아버지의 밥상머리 교육에서 김지하의 <오적>을 들어야 했고, 중학생 시절에는 방학 으레 내주는 독후감 숙제로 황석영의 <죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어>라는 책을 아무 생각 없이 택했다. 그렇지만 중학생 때까지만 해도 나는 한겨레에 대해 그리 깊은 애정 같은 것은 없었다. 그런데 영화를 좋아하게 되며 한겨레에 실리던 문화칼럼을 즐겨 읽게 되었고, 특히 이명인 영화평론가의 글을 스크랩하며 신문에 대한 애정을 조금씩 갖게 되었다. 한겨레 문화부 기자였던 조선희기자가 편집장을 맡고 한겨레신문사가 창간했던 <씨네21>을 정기구독하며 나와 한겨레는 또 다른 적극적이면서도 직접적인 관계를 맺게 된다. (후에 나는 <씨네21>의 영향으로 영화감독이 되겠다는 꿈을 갖게 되고, 급기야 언론홍보영상학과에 입학하며 한겨레신문사는 나의 인생에 큰 획을 그어주었다)

고등학생 시절 피날레 역시 한겨레신문이었다. 매일 국어 숙제로 신문 사설이나 칼럼을 읽고 서론, 본론, 결론으로 나누어 주제를 찾아야 했던 나는 아침마다 집 앞에 떨어져 있는 한겨레를 들고 등교했고, 별 생각 없이 재미있는 칼럼을 찾아 기계적으로 삼단구성을 나누고 정리했다. 당시 즐겨 택하던 글은 일반 논설 말고도 곽병찬 기자(현 대기자)의 글, 고영재 논설위원의 칼럼, 고종석 에세이 <국어의 풍경들>, 그리고 정연주의 아침햇발, 김병익의 시평 등 수없이 많다. 그리고 지치고 힘들던 고3시절(1998년) 연재가 시작된 조정래 작가의 <한강> 역시 젊은 감성과 뜨거운 피의 반항심을 자극하며 큰 힘이 되어 주었다. 이 말고도 고등학생 시절 내 다이어리를 가득 채우던 테니스 선수 피트 샘프라스의 사진을 오리던 기억이라든지, 제호를 ‘한겨레신문’에서 ‘한겨레’로 변경하고 ‘한겨레 체’로 글꼴을 다듬은 일은 나에게 하나의 큰 사건으로 각인되어 있다.

그렇지만 그렇게 나의 기억은 1998년 멈춘다. 아니, 정확히 말하면, 1999년 홍세화의 <빨간 신호등>에서 끝난다. 물론, 그 뒤에도 <씨네21>을 몇 년 더 정기구독하고, 한겨레신문을 보기도 했지만, 그 끈은 그리 팽팽하지 않게 지속되었을 뿐이다. 재수기숙학원에 가서 공부하는 동안 신문을 구독하기 힘들기도 했지만, 대학에 들어가 필수교양 기사작성수업을 듣고 조선일보와 한겨레신문을 분석하면서조차 이 신문의 사회적 의미 같은 것은 나에게 중요하지 않았다. 한겨레신문은 그저 어렸을 때부터 보던 신문이었고, 아이를 낳고 결혼 하는 일에 신문은 그리 필요하지 않았다. 그리고 그렇게 나는 공부하고, 연애하고, 일하다 결혼하고 애를 키우며 10여 년을 보냈다.

2014년, 변화가 왔다. 아이의 유치원 원장선생님은 매주 목요일 아침에 열리는 유치원 독서회에 앞서 한겨레신문의 머리기사를 언급하시곤 했고, 나는 다시 한겨레신문과 <씨네21>의 세계에 대해 생각해보게 되었다. 나에게 감독을 꿈꾸게 했던 <씨네21>이었고, 광화문 촛불집회를 나가게 했던 한겨레신문이었다. 내 유년기의 전부였고, 그 풍요로운 비판이 비판이었는지도 모르게, 진보인지 보수였는지도 모르게 몸으로 모조리 들어와 나를 키워낸 신문이었다. “나를 키운 건 8할이 한겨레신문”이었고, 사실이 그랬다. 그래서 2014년 다시 <씨네21>과 한겨레신문 정기구독을 시작했고(2015년 현재 한겨레신문만 구독 중), 얼마 후 주주통신원 모집광고를 보고 지원해 이렇게 주주통신원이 되었다.

지금까지의 나의 이야기는 어찌 보면 아주 평범한 아줌마의 한겨레신문에 얽힌 드문드문한 기록일 뿐이다. 그리고 어쩌면 이런 한겨레에 대한 애정과 인연의 끈은 통신원으로서의 활동에 방해가 될 수도 있을 것이다. 누구보다 곧고 정직한 언론이 되기를 바라며 채찍질하고 다그쳐야 하는데 유년기의 감수성이 남긴 추억과 팬심은 그냥 맹목적으로 한겨레를 믿고 사랑하게만 한다. 그렇지만, 그렇기에 더더욱 한겨레에 바라는 것이 있다. 나는 이리 한겨레를 그냥 사랑할 것이니 한겨레 그대는 창간의 초심 그대로 가시라. 그대를 믿고 따를 터이니 그 초심대로만 뚜벅뚜벅 가시라. 내 이익에 반해 유치하게 삐쳐도 내 다시 돌아올 것이니 그냥 그 길을 가시라.

한겨레신문의 3만명에 달하는 주주들은 참된 신문을 만들어 보겠다는 일념으로 가난한 호주머니를 털어 투자를 했다. 그러나 이와 같은 염원은 오늘날 4천 만 전체 국민대중의 꿈이지 어찌 한겨레 주주들만의 꿈이겠는가.

한겨레신문은 실로 4천만 국민의 염원을 일신에 안고 있다 해서 과언이 아니다. 따라서 한겨레는 기성언론과는 달리 집권층이 아닌 국민대중의 입장에서 나라의 정치 경제 사회 문화를 위에서가 아니라 밑에서 볼 것이다. 기성언론과는 시각을 달리할 것이다.

- 1988년 5월15일 한겨레신문 송건호 발행인 창간사 중 -

편집: 이미진 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령

요즘 젊은 엄마들 대단하잖아요..연타 예감..^^