□□는 불가의 용어였다

아래 1~5는 하나의 낱말을 풀이한 말이다. 표준국어대사전에서 따왔다. 차례도 그대로이다. 물론 요즘도 쓰고 있는 말이다. 어떤 낱말일까?

1. 천하가 태평할 때에 하늘에서 내린다고 하는 단 이슬.

2. 생물에게 이로운 이슬.

3. 여름에 단풍나무•떡갈나무 따위의 잎에서 떨어지는 달콤한 액즙.

4. 도리천에 있다는 달콤하고 신령스러운 액체.

5. 부처의 가르침이 중생에게 달콤하고 이로운 이슬이 됨을 비유적으로 이르는 말. 아미리다.

위 4항의 도리천(忉利天)은 불교의 우주관에서 볼 때, 세계의 중심에 있는 수미산(須彌山)의 꼭대기에 있는 하늘이다. 도리천의 왕이 곧 제석천(帝釋天)이다. 5항의 ‘아미리다(阿弭哩多)’는 인도 신화에서 신들이 애용하던 음료인 소마(蘇摩)와 같은 것으로, 불사(不死), 천주(天酒)를 의미한다. 불가에서는 몸과 마음의 번뇌(煩惱)를 없애고 늙지도 죽지도 않는다는 신약(神藥)이다.

불가의 용어를 풀이하다 보니, 내가 봐도 더 아리송해졌다. 하지만 이 말 또한 불가의 용어라고 볼 수 있다.

선뜻 떠오르지 않는 이를 위해 도움말 하나를 덧붙인다.

두 글자로 된 낱말이다. 이 말이 들어간 식품 가운데 □□차, □□꿀이 있다. 물론 시판하고 있다. □□차는 산수국의 잎을 따서 만든 차로서, 일본에서는 감차(甘茶) 또는 아마차(あまちゃ)라고 부른다. 고려 시대부터 4월 초파일이면 부처님께 봉양하고 스님들이 음용하였다고 한다. 흔히 수국이나 단풍나무, 팽나무 잎 등으로 이 차를 만드는 것으로 와전되기도 한다. 자. □□는 무엇일까?

아직도 짚이는 데가 없다면 아래 사진을 보자. 결정적인 암시가 들어 있다.

2007년 12월 19일, ‘마틴롤’이 경주 석굴암을 찍은 사진이다. 법당 너머에 봉긋하게 솟아오른 것이 석굴암이다. 아래 왼쪽으로 샘물이 보이고 ‘감로수’라고 적혀 있다.

그렇다면 위에서 제시한 낱말은?

그렇다. 1~5항 모두 ‘감로’를 풀이한 말이다. 옛말은 ‘이’, 한자로 ‘甘露’, 영어로는 ‘Honeydew’이다.

거듭 말하지만 감로수(甘露水)는 천신들이 마시는 천주(天酒)로, 한 방울만 마셔도 만병이 치유되고, 죽은 자가 부활한다는 불사주(不死酒)이다. 그래서 사찰마다 목을 축이기 위한 물을 감로수라고 이름 붙인 곳이 많다. 특히 석굴암의 감로수는 신라 탈해왕 때 동악(東岳 : 오늘날의 토함산)에 있었다는 우물, 요내정(遙乃井)으로 알려져 있다. 하지만 어떤 이는 지금의 토함산 헬리포트에서 200m가량 떨어진 ‘포수우물’을 요내정이라고 주장한다. 사실이 어떠하든, 이 감로수는 예로부터 물이 차고 맛이 좋은 것으로 유명하다. 지금도 여전하다. 다만 동자승을 양쪽에서 호위하는 해치 두 마리가 각자 입속에서 물을 내뿜는 형상으로 바뀌었다. 그 옆으로 ‘손 씻는 곳(세면대 : 洗面臺)’이 세 군데나 있다. 특이하다. 오가는 이들을 위해 ‘신약(神藥)’까지 무한정 내주는 부처님의 자비심이 엿보인다.

단풍나무 시럽은 신약이다

다시 본론으로 돌아가자.

나는 오늘, 풀이 3항에 주목하려고 한다.

“여름에 단풍나무•떡갈나무 따위의 잎에서 떨어지는 달콤한 액즙”이라고 했다. 물론 달달한 수액을 모르는 분은 거의 없을 것이다. 우리나라에서는 고로쇠를 포함한 각종 단풍나무류와 자작나무, 박달나무, 피나무, 대나무, 다래 등의 수액을 즐겨 먹는다.

한편, 캐나다의 국기는 일명 단풍잎기(The Maple Leaf Flag)라고 부른다. 국기의 중앙에 있는 단풍잎이 곧 캐나다의 상징목인 설탕단풍나무의 이파리이기 때문이다. 주로 캐나다에서 생산하는 단풍나무 시럽(Maple Syrup)은 바로 이 나무에서 추출한 수액을 끓이고 졸여서 만든 것이다.

어쨌든 나뭇잎에서 달콤한 액즙이 떨어진다니 상상이 가는가? 결론부터 말하면 나무에서 ‘감로’가 나오는 샘이 따로 있다.

공치사가 없는 식물

식물은 은인을 빈손으로 돌려보내지 않는다. 빈말로 추어주는 법도 없다. 오로지 꽃가루받이를 위해, 곤충이나 박쥐, 새 들에게 남김없이 꽃꿀을 퍼 준다. 또, 종족을 보존하고 널리 퍼뜨리기 위해서라면, 천신만고 끝에 빚은 과육도 마다하지 않는다. 영육이 담긴 이바지를 송두리째 제공한다. 이렇듯이 식물은 달콤한 꿀로 어르고 꾀면서 은연중에 동물을 이용한다. 다만 영글지 않은 열매를 취하려는 자, 그가 누구든 혹독한 응징을 피할 수 없다. 혀끝이 오그라지고, 배알이 뒤틀리고, 때로는 넋 나간 얼굴로 대혼미를 겪어야 한다.

꽃마다 꿀샘이 있다는 것은 누구나 알고 있다. 꽃꿀이 나오는 곳이 꿀샘이다. 좀 더 정확히 표현하면 꽃 안에 있으니 꽃안꿀샘이다.

꽃안꿀샘의 꿀물은 당액이 풍부하고, 단백질 성분인 아미노산까지 들어 있다고 한다. 그래서 동물에게 아주 좋은 식재료다. 꿀샘의 위치는 꽃잎이 시작하는 부분의 안쪽이다. 주로 꽃 안의 씨방 아래나 씨방과 수술 사이에 있다.

그러니까 꽃안꿀샘은 겉으로 드러나지 않는다. 핥아먹는 파리나, 빨아먹는 벌과 나비는 모두 혀를 대롱처럼 깊숙이 넣을 수 있다. 따라서 우리가 꿀맛을 보려면 꽃잎과 암술, 수술을 떼어내고 씨방 근처에 혀끝을 대보아야 한다. 꽃에 따라 정도의 차이가 있지만 대개 단내를 풍긴다.

최고의 꿀맛 체험 교재, 아까시꽃

1998~2004년에 서울상신초교에 근무했다. 갈현초에서 전근할 때 동료들은 농반진반으로 ‘고택골’로 간다고 고별주를 건넸다. 고택골? 누구는 세도가였던 한 내시가 살던 고자골(高子谷)이라 하고, 누구는 돈 많은 고 씨가 살던 고택골(高宅谷)이라고 했다. 그때 자칭 은평구는 훤히 꿰고 있다는 이가 유래를 설명한다. 고려 말 ‘고태’라는 사람이 나라에 공을 세워 땅을 하사받고 살았는데, 후손이 없이 대가 끊기자 사람들이 너도나도 그 땅에 묘지를 쓰게 됐다면서 그곳이 상신초교 근처란다.

장안에서 네모반듯한 학교터가 기다리고 있을 턱이 없으니, 따지고 보면 공동묘지도 감지덕지였으리라. 일찍이 인간 도처 유청산이라고 했다. 허나, 살아생전 남의 땅에 얹혀살던 처지에 주검인들 감출 땅 한 뙈기 있었을까? 걸핏하면 거적주검에 이르도록 허구한 날 시달리던 백성은, 죽어서도 발 뻗고 눕지 못했으리라, 누군지는 모르지만 새삼 ‘고 씨’가 고마웠다.

5년간 지내보니 신향산 자락이라 우선 공기가 맑았다. 교실이 답답할 때마다 숲을 즐겨 찾았다. 수요일이나 토요일에는 아이들과 거북산을 거쳐 서오릉까지 걷기도 했다. 지금은 서울 둘레길 봉산 구간으로 알려졌지만, 당시에는 동네 주민들 말고는 거의 알려지지 않은 길이었다. 굳이 풀피리를 불고 나무 이름을 따질 필요가 없었다. 학생도 선생도 학교 밖 자체를 좋아했다. 넘어져도 낄낄거리고 강아지처럼 겅중대며 산새처럼 마냥 재잘거렸다.

해마다 5월이면 아까시 향이 교정 곳곳에 스며들었다. 그 향의 진원지는 신향산과 가장 가까운 5층 옥상이었다. 그때쯤에는 으레 아이들을 데리고 5층 옥상으로 갔다. 옥상은 자칭, ‘옥상장’인 나만이 자유로이 드나들던 곳이었다. 먼지가 일지 않아 아이들과 함께 줄넘기를 즐기던 체육장이요, 아이들이 하교한 뒤엔 혼자 명상에 잠기던 ‘통천문(通天門)’이었다.

‘꿀맛 체험’ 하면 아까시꽃을 능가하는 재료는 없다. 아이들에게 점심을 먹다 말고 자연의 꿀맛을 보여 주겠다고 하자 함성이 일었다. 옥상으로 가면 꿀맛 체험 말고도 재밌는 플러스알파가 있다고 을러댔다. 긴가민가하고 따라나선 아이들에게 아까시를 잘라 가지째 나눠 주었다. 큰 가지 잔가지 할 것 없이 아까시꽃은 가지 끝에 달려 있다. 먼저, 보란 듯이 아까시꽃을 한 움큼 입안에 털어 넣고 잘근잘근 씹었다. 호기롭게 삼켰지만 다들 못 볼 것을 본 것처럼 땡감 씹은 얼굴들이었다. 제법 호기심 많은 아이도 감히 따라 하진 못했다.

꿀맛을 보기 위해 꽃잎을 떼어내야 한다. 꽃잎이 몇 장인지 세어 보고, 암술의 모양을 그려 보고, 암술머리를 만져 보고, 수술의 개수를 그려 보고, 돋보기로 꽃밥을 살펴보고… 덤으로 할 수 있는 것이 참 많은 아까시다. 가위바위보, 파마놀이, 분장하고 지우기, 코뿔소 꾸미기, 개미집 찾아보기……. 신향산, 옥상, 그리고 아이들의 숨소리가 아까시 향내 풍기며 다가온다.

아까시꽃은 총상(總狀) 꽃차례이다. 긴 꽃대에 꽃자루가 있는 여러 개의 꽃이 어긋나게 붙어서 밑에서부터 피어나는 모양이다. 그러니까 우리가 한 송이 꽃이라고 부르는 것은 실제로 수십 송이의 작은 꽃이 조랑조랑 매달려 있는 꽃다발인 셈이다. 우리나라 최고의 밀원 식물답게 한 송이만으로도 충분한 꿀맛을 느낄 수 있다. 호박꽃이나 원추리, 샐비어 등 그런대로 꿀맛을 느낄 수 있는 꽃이 없는 것은 아니지만, ‘한 송이’만 있어도 한 학급 전체가 맛볼 수 있는 꽃은 아까시밖에 없다. 머잖아 허연 유백색의 아까시꽃이 온 천지를 덮을 것이다. 그때쯤 단풍나무에서 진을 치던 진딧물 또한 아까시나무의 여린 잎줄기로 이동할 것이다.

한편, 꽃잎의 뒤쪽에 길고 좁은 꽃뿔을 만드는 식물이 있다. 제비꽃을 비롯하여 여러 종이 특별한 ‘꿀주머니’를 만드는 것이다. 이를 먹으려면 나비류나 박각시나방처럼 주둥이가 긴 곤충류가 제격이다. 식물마다 반기는 님이 따로 있다. 아무에게나 자기 속살을 내보이지는 않는다.

천적에게 주는 꽃밖꿀샘

꽃안꿀샘에 대비되는 말이 꽃밖꿀샘이다.

식물은 새잎이 돋는 순간 초식 곤충의 표적이 된다. 이들의 접근을 막기 위해 개미를 비롯하여 응애, 말벌, 무당벌레 등과 같은 천적의 도움이 필요하다. 식물의 입장에서 꽃안꿀샘은 엄청난 공력을 들인다. 그야말로 혼신을 다하여 꽃과 열매를 만든다. 상태가 좋지 않거나, 갑자기 닥친 불행한 사태에 꽃을 피운다고 하지 않은가? 그러다 보니 천적에게 보상할 꿀샘을 따로 만들 필요가 있다. 또 꽃안꿀샘처럼 투자 비용이 높지 않아야 한다. 이런저런 까닭으로 식물은 꽃 이외의 조직을 만든다. 즉 꽃 밖에서 단물을 분비할 수 있는 꿀샘을 만든다. 이것이 저비용 산물인 꽃밖꿀샘이다.

“우리나라에 서식하는 식물 중에 꽃밖꿀샘을 갖는 식물은 53속 131종으로 전체 식물의 약 4% 내외”라고 한다(네이버 식물학 백과). 특히, 참깨•녹두•팥•살갈퀴•봉숭아 등의 한해살이풀과, 자두나무•복숭아나무•덜꿩나무•백당나무•예덕나무•미루나무 등에서 볼 수 있다.

꽃밖꿀샘! 보고 만지고 맛보기

그 중에서도 꽃밖꿀샘을 쉬이 볼 수 있는 나무는 벚나무이다. 벚, 왕벚, 올벚, 겹벚, 개벚, 처진개벚, 귀룽, 세로티나 할 것 없이 벚나무류는 모두 꽃밖꿀샘을 갖고 있다. 대개 잎자루 끝 좌우에 사마귀 눈알처럼 한쌍이 톡 불거져 있다. 자기 몸을 보전하기 위한 벚나무의 꾀는 여기에서 그치지 않는다. 철저한 보신주의자답게 턱잎(탁엽)의 이파리 가장자리와 잎몸의 상부에도 몇 개가 도드라져 있을 때도 있다. 맨눈으로도 잘 보인다. 손으로 만져 보면 오돌토돌하고, 혀끝으로 맛을 보면 제법 달큼하다. 아이들이건 어른이건 모르던 이들에게는 아주 좋은 교육 자료가 된다.

요즘이 적기이다. 꽃이 지고 잎이 나오기 시작하기 때문이다. 새잎은 물론 단풍이 들고 떨어질 때까지 꽃밖꿀샘은 사라지지 않는다. 꽃밖꿀샘은 이파리와 운명을 같이 한다. 이를 루페나 현미경으로 보면 구멍이 뚫어져 있다는 것을 알게 된다. 쉬이 꿀이 흐르는 까닭이다.

아이들과 함께할 때마다 체험 삼아 혀끝으로 맛을 보게 하지만 빨아먹지 않도록 하는 것이 좋다. 단물이 나오는 꿀샘이다. 당연히 표면은 끈적거린다. 따라서 여러 가지 이물질이 묻어 있다. 이를테면 먼지, 꽃가루, 그리고 알지 못하는 각종 검부러기가 잔뜩 묻어 있다. 또 개미, 진드기, 노린재, 무당벌레 등 너 나 할 것 없이 숱한 곤충이 수차례 햝고 빨며 지나갔으리라.

평생 사특한 짓만 일삼는 진딧물

식물의 입장에서는 자신의 체액(즙액)을 편취하는 곤충은 모두 흡즙귀(吸汁鬼)로 여겼음 직하다. 그들로부터 자신을 보호하지 못한다면 애지중지하던 꽃안꿀샘도 무용지물이 된다. 당연히 종족을 보존하려는 최우선적 가치를 잃게 된다. 그러면 삶의 의미와 존재의 의의마저 상실하고 말 것은 자명하다. 결론적으로 꽃밖꿀샘은 식물이 행복한 삶을 누리기 위한 안전장치인 것이다.

그런데 생태계는 식물의 바람대로 이루어지지 않는다. 오라는 천적은 보이지 않고 흡즙귀 떼가 먼저 안방을 차지한다. 새 이파리를 내는 순간 득달같이 들러붙는다. 겨우 내내 몸안(수피 속)에 숨어 있었다! 그래서 나무는 사시사철 자신의 허물을 곰비임비 벗겨 내는지도 모른다. 그들에게 비트를 제공한 것이 바로 자신이었다니 이런 아이러니가 어디 있을까? 그 결과는 참혹하다.

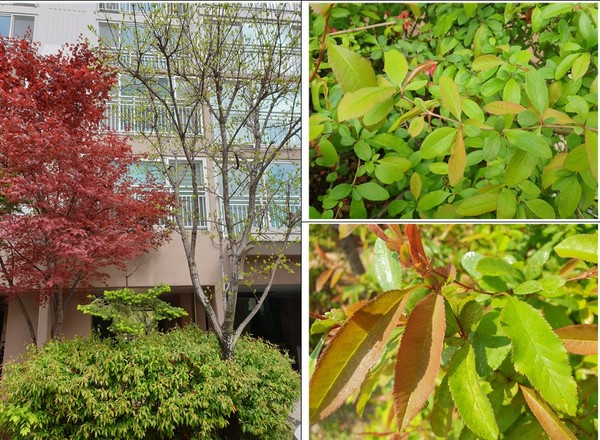

아래 사진은 알에서 깨어나기 무섭게 단풍잎을 갉아먹는 ‘진사진딧물’이다. ‘진사(辰沙)’는 수은으로 이루어진 황화 광물로 진한 붉은색을 띠고 광택이 난다고 한다. 이의 학명은 ‘Periphyllus californiensis’로 ‘캘리포니아 단풍나무 진딧물’이다. 불그뎅뎅한 색을 보고 그랬겠지만, 이를 굳이 진사진딧물이라고 한 까닭을 이해할 수 없다. 내가 볼 때 그냥 적갈색 진딧물이다.

위 사진 속의 진딧물은 새봄에 알에서 부화하여 맨 처음 나온 벌레들이다. 이를 간모(幹母, stem mother)라고 한다. 모두 암컷이다. 이들이 다시 새끼를 낳는다. 수컷 없이 혼자 낳는다. 그래서 간모를 태생암컷이라고 한다. 이와 같이 태생암컷이 스스로 새끼를 낳아 번식하는 과정을 단위 생식이라고 한다. 다른 말로 처녀 생식이다. 한 배에 보통 50~100마리의 새끼를 낳는데 일 주일 안에 다시 성체가 된다고 하니 놀라울 정도의 번식력을 지녔다. 이렇게 진딧물은 초가을까지 단위 생식 형태로 번식을 이어가다가, 가을이 되면 암컷과 수컷 진딧물이 생긴다. 그때부터 짝짓기를 시작, 겨울을 지낼 알을 낳는다. 열흘 동안 수백만 마리를 낳을 정도라니 이 세상에서 가장 번식력이 좋은 동물임이 분명하다.

18세기 말 프랑스의 박물학자인 르네 레오뮈르가 재미난 계산을 한 적이 있다. 진딧물 한 마리 태생암컷의 후손들이 여름 내내 죽지 않고 지속적으로 번식을 하면, 지구 둘레보다 더 긴 4만3천km의 대열을 이룰 거라고 한다. (환경부 공식 블로그, 2015. 3. 16.)

그런가 하면, 진딧물은 영양분이 부족할 때 동족은 물론, 제 어미까지 잡아먹는 행동을 보인다고 한다. 동족끼리 잡아먹는 행동은 사육 환경의 스트레스 때문이 아니라, 자연 상태에서도 널리 나타나는 현상이라고 한다. 하찮은 미물로 여기던 진딧물의 놀라운 변신술은 어디까지일까?

나무비가 있다. 짙은 안개가 자욱한 날, 바닷가나 호수 근처에 있는 숲에서 볼 수 있다. 떠다니던 물안개가 나뭇가지나 잎에 붙어 있다가 제법 입자가 큰 물방울로 바뀌어 땅으로 떨어지는 현상이다.

나무비처럼 나무에서 떨어지는 물이지만 눈에 드러나지 않은 것이 있다. 감로다. 짙은 나무비는 눈에 보이고 몸에 닿으면 눅눅하다. 하지만 감로는 눈에 띄지 않는다. 그래도 감로가 떨어진다는 것을 알 수 있다. 아래 사진은 단풍나무와 이팝나무 아래 있는 명자나무를 비교한 것이다. 단풍나무 아래 있는 명자 이파리마다 희끗희끗한 점이 보인다. 표면은 끈적거리고 혀를 대보니 달금하다. 감로다. 그러나 바로 옆, 이팝나무 아래 있는 명자나무에서는 이를 발견할 수 없다.

명자나무는 감로를 좋아할까? 좋아할 리가 없다. 감로가 명자 이파리의 기공을 막아버릴 것이다. 잎이 까맣게 변하고 엽록소는 파괴될 것이다. 그로 인해 호흡이 곤란해지고 제대로 광합성을 할 수가 없다. 이는 빗물이나 바람에 쉽게 씻기지도 않는다. 또한 단내를 맡고 별의별 버러지들이 꼬일 것이다. 사람이나 나무나 이웃을 잘 만나야 한다.

참고로 큰사람은 큰 덕을 베풀 줄 안다. 그래서 큰사람 아래에서는 얼마든지 더 큰사람이 나올 수 있다. 그러나 큰 나무 아래에서는 살아남기조차 힘들다. 큰 나무는 자기 근처에서 자식이 자라는 것까지 허용하지 않는다.

아라한을 개꼬리로 덧칠한 조선

사실 ‘감로’는 종교적인 언어임이 분명하다. 그렇지만 나뭇잎을 갉아먹는 진딧물이 배설하는 ‘감로’가 있다. 뜬금없는 말이지만 엄연한 사실이다. 누가 이를 감로라고 규정했는지는 모른다. 맛도 보지 않고 그저 그러려니 하면서 단물(감로)이라고 지었을까? 아니면 억불 숭유 정책에 편승한 조선의 폐해일까? 정도전이 쿠데타를 일으키면서 제시한 ‘불씨잡변’ 이래, 조선은 국가에서 주지를 임명하고, 사찰이나 암자 신축을 금지했다. 각종 울력에 동원하면서도 승려는 거주와 통행의 자유가 제한되고 4대문 안에 살 수 없도록 ‘도성 출입 금지령’을 선포한다. 그들은 노비, 백정, 광대, 갖바치, 갈보 등과 같이 8대 천민으로 전락하고, 살인죄의 피해자 대상에서 승려가 제외되는 ‘승살무죄(僧殺無罪)’의 관습법까지 통용된다. 당연히 스님, 승려, 화상 따위는 모두 ‘중’이라는 천한 말로 변했다. ‘중’의 어원이 어디에 있든 상관없이 말이다.

우리는 야비하고 용렬한 유학자들이 우리의 식물 이름마저 어떻게 난도질했는지 익히 알고 있다. 동글동글한 머리모양꽃(두화)이면 모두 중인가? 중머리도 아니고 중대가리풀이요, 중대가리나무(僧頭木)다! 요즘은 토방풀이니 구슬꽃나무라고 고쳐 부르기도 하지만, 국가생물종지식정보시스템에서까지 엄연히 중대가리풀로 규정하고 있다. ‘보물(부처)을 싸고 있는 풀’이라는 뜻으로 쓰던 보개초(寶蓋草)를 광대나물과 코딱지풀로 바꾸어 버리고, ‘까마중’은 분명 머리가 까만 중이란 조롱이 담겨 있다. 앙증맞은 종 모양의 꽃과 열매가 조롱조롱 달린 나무가 있다. 이를 제주에서는 종(鐘)나무란 뜻으로 ‘종낭’이라 부르고 영어명도 ‘snow bell’이다. 그런데 중 대가리가 떼로 몰려 있어 때죽나무라고 했다니 입이 다물어지지 않는다. 아라한(阿羅漢, Arhan)은 불제자들이 도달하는 최고의 계위(階位)다. 어찌 개꼬리풀(강아지풀)을 ‘아라한초’라고 개칭할 수 있을까?

아무튼 우리 조상들은 진딧물 배설물인지 똥인지 오줌인지를 두고 ‘감로’라고 표현했다. 진딧물은 달큼한 수액을 과다하게 빨아들인 탓에 뿔관과 항문으로 감로를 배설한다. 결국 불필요한 당분 – 끈적거리는 액체 - 을 배설할 수밖에 없다. 앞에서 언급했지만, 감로는 식물의 기공을 막아버리고, 곰팡이 같은 것들을 눌러앉게 한다. 내 속살까지 갉아먹은 진딧물이 그을음병까지 안겨 주니 살아갈 재간이 없다. 영락없이 ‘내 x 주고 코 베인다.’는 속담 짝이다. 간다 간다 하더니 이내 속살 헤집고 겨우 내내 다시 안방에 떡 버티고 드러눕는다. 낯짝 두꺼운 상간년! 평생 포악질만 일삼더니 남의 오장 다 뒤집어 놓고…….

누군가를 빼닮은 버러지들

진딧물은 시혜를 베풀 듯이 폐기물을 방출한다. 개미는 진딧물을 보호하는 것처럼 속이지만 실속을 챙긴다. 보충하면 꽃밖꿀샘에서 나오는 단물의 주요 성분은 당분이다. 진딧물도 새끼를 치려면 단백질이나 지방질이 필요하다. 이를 섭취하기 위해 어미의 즙을 빨아먹는다. 개미는 촉각으로 진딧물을 자극해서 감로 배출을 강제하고, 양에 차지 않으면 기꺼이 진딧물을 잡아먹어 버린다.

단풍나무는 움이 트는 순간, 온전히 살 한 점 남아나지 않는다. 실핏줄이 터지고 숨구멍이 막힌다. 그래서 단풍잎은 태어날 때부터 울그락불그락 달아오른다. 생을 마감하는 날, 핏빛으로 물을 들인다, 하지만 동물들에게 단풍나무는 안중에도 없다. 온통 진딧물과 개미 얘기뿐이다. 남의 숨통 조여 놓고 지네들끼리 공생(共生)이니 함께살이니 하면서 그럴듯한 말로 포장한다. 가당찮다. 끊임없이 남의 몸뚱이를 탐하고 갉아먹고 또 그 안에 둥지를 트는 짐승들일 뿐 속지 않으려면 속여야 하는 각다귀들의 동병상련이리라. 그런데 호시탐탐 기회만 노리면서 훔치고 삥뜯고 할귀고 짓밟고 깔아뭉개는 이 버러지들은 누굴 빼닮았다.

표현력에 한계를 느껴 시 한 편을 인용한다. 이는 이몽룡이 변 사또의 생일상을 두고 읊은 한시의 원전이라 할 수 있다. 이몽룡의 모델로 거론되는 실존 인물이 성이성이다. 그의 스승인 조경남이 광해군 14년(1622년)에 쓴 속잡록 2(續雜錄二)에 명나라 장수 조도사(趙都司)가 지은 광해난정기시(光海亂政譏詩)가 소개되어 있다.

바다 잔잔하고 산 견고한 기자 나라에 / 海晏山牢箕子城(해안산뢰기자성)

남월왕 위타처럼 태평을 누리네 / 衛佗南越樂昇平(위타만월낙승평)

문장은 한 나라 사부와 같고 / 文源都似漢詞賦(문원도사한사부)

무략은 주 나라 군사를 훈련하는 듯하네 / 武略克詰周戎兵(무략극힐주융병)

춤추는 소맷자락 밤새도록 달빛을 흔들고 / 舞䄂通宵搖月色(무수통소요월색)

노랫가락 날마다 봄바람을 즐기네 / 歌筵選日鬪春風(가연선일투춘풍)

임금님 천년 살기 축원하니 / 祝君寶曆綿千祀(축군보력면천사)

주색과 안일을 생각하지 말아야 훌륭한 이름을 길이 간직할 거라네 / 不思懷安永令名(불사회안영령명)

향내 나는 맛있는 술은 천 사람의 피이고 / 淸香旨酒千人血(청향지주천인혈)

잘라 놓은 고기반찬 만백성의 고혈이라네 / 細切珍羞萬姓膏(세절진수만성고)

촛농이 떨어지자 사람 눈물 떨어지고 / 燭淚落時人淚落(촉루락시인루락)

노랫소리 드높은 곳에 원성도 드높구려 / 歌聲高處怨聲高(가성고처원성고)

ⓒ 한국고전번역원 | 신호열 (역) | 1972

편집 : 박춘근 객원편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령