함박꽃나무

넓적하고 짙푸른 잎 사이로 하얀 꽃이 우릴 반기는 듯 얼굴을 내밀고 함박 웃고 있습니다. 이게 바로 우리 자생종 함박꽃나무입니다. 이른 봄에 흔히 보는 백목련은 중국에서 관상용으로 들여온 외래종입니다. 함박꽃나무는 깊은 산에 자라기에 산목련이라고도 부르지요. 북한에서는 목란(木蘭)이라고 부릅니다. 그 이름의 유래를 찾아봤더니 위키백과에 다음과 같이 나옵니다. “1964년 5월 황해북도의 한 휴양소에 머물고 있던 김일성 주석이 이처럼 좋은 꽃나무를 보고 (이 나무를) 그저 '함박꽃나무'라고 부른다는 것은 어딘가 좀 아쉬운 감이 있다. 내 생각에는 이 꽃나무의 이름을 '목란(木蘭)’이라고 부르는 것이 좋겠다.“ 이런 연유로 북한의 나라꽃이 되었는지 알 수는 없습니다. 분단 이전까지만도 우리 나라꽃은 무궁화였는데 지금 북한에서는 함박꽃나무를 나라꽃으로 삼고 있습니다. 언젠가 통일이 되었을 때 나라꽃을 무엇으로 정하면 좋을지 자못 궁금합니다.

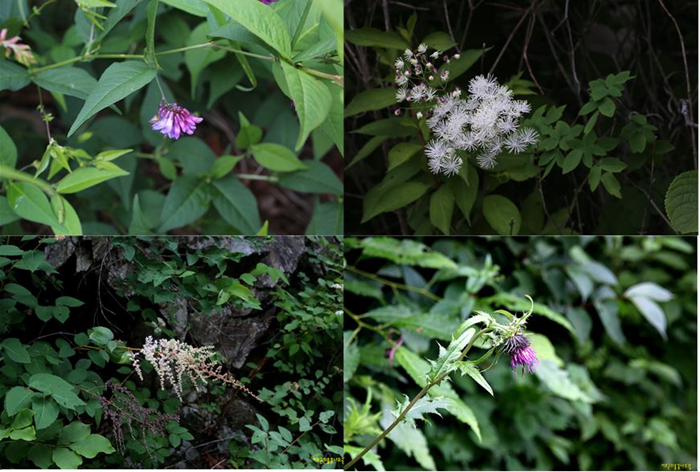

나비나물, 산꿩의다리, 노루오줌, 도깨비엉겅퀴

두 장의 작은잎이 나비 모양 같다고 하여 이름 지어진 콩과식물 나비나물도 꽃이 피었습니다. 홍자색의 예쁜 꽃이 칫솔처럼 한쪽으로 치우쳐 달린 것이 마치 여러 마리의 나비들이 떼 지어 한 방향으로 날아가는 듯합니다. 깊은 산에 자생하는 산꿩의다리 하얀 꽃도 피었습니다. 불꽃놀이 때 밤하늘에 둥그런 모양으로 빛나다가 잘게 부서지는 불꽃 같지 않나요? 꿩의다리라는 이름은 꽃에서는 잘 연상되지 않습니다. 아마도 가느다란 줄기가 꿩의 다리와 비슷해서 생긴 이름이 아닐까 싶습니다. 주로 물기가 많은 축축한 데 나는 노루오줌도 피었습니다. 뿌리에서 노루오줌 냄새가 나서 이름이 유래했다는 설도 있고, 노루가 자주 오가는 물가에 많이 난다고 해서 유래했다는 설도 있습니다. 아직까지 뿌리의 냄새를 맡아 보지 못해서 확정할 수는 없지만 생태적으로 물가 축축한 곳에 많이 자라기에 후자 쪽에 신빙성이 더 있어 보입니다. 엉겅퀴의 한 종류인 도깨비엉겅퀴도 피었군요. 저는 백두산에서 처음 접했습니다. 남한에서는 강원도와 경기도 일부 높은 산에서 자라는 북방계식물입니다. 키가 엉겅퀴보다 더 크고 가지를 많이 칩니다. 식물체 전체에 가시가 유난히 많이 달려 이름이 도깨비엉겅퀴가 되었다고 합니다.

금마타리

화악산 정상 군부대 쪽으로 가는 도로가 산사면 바위틈에는 금마타리가 햇빛을 받아 이름처럼 황금빛으로 찬란합니다. 저는 금마타리 꽃을 북한산에서 처음 만나 보았습니다. 지금쯤 북한산 등산로 주변에도 한창일 터입니다. 황금빛으로 피는 꽃은 마타리와 비슷합니다. 그러나 키가 150cm 정도로 높이 자라는 마타리에 비해 키가 훨씬 작아 고작 30cm 정도입니다. 잎 모양도 마타리는 깃 모양으로 갈라지는 겹잎인데 금마타리는 단풍잎처럼 손바닥 모양으로 갈라집니다. 금마타리는 한국특산종이기에 세계적으로도 귀중한 생물종입니다. 한국에서 사라지면 지구상에서 멸종되는 것을 의미하기 때문입니다.

쥐오줌풀

뿌리에서 쥐 오줌 냄새가 난다고 하여 이름이 된 쥐오줌풀도 꽃이 피었습니다. 쥐오줌풀도 마타리과에 속합니다. 이 마타리과 식물들은 대체로 역겨운 냄새가 납니다. 뿌리를 캐서 냄새를 맡아 보진 않았지만 봄에 나는 새순에서 나는 냄새는 말로 표현하기 어려운 야릇한 냄새가 납니다. 그렇지만 이 냄새를 오히려 즐기는 사람도 있습니다. 그래서 봄철 새순을 뜯어가다 데쳐 나물로 먹기도 합니다. 저의 미각으로는 쥐오줌풀 냄새가 베트남 쌀국수에 넣어서 먹는 ‘고수’와 비슷합니다.

부게꽃나무

잎 모양으로 봐선 단풍나무 종류가 확실해 보입니다. 열매가 위쪽을 향해서 다닥다닥 달려 있는 게 특이합니다. 이게 부게꽃나무, 높은 산에 올라가야 볼 수 있는 희귀수종입니다. 꽃은 5~6월에 황록색의 많은 꽃이 길이 10~20cm의 곧추선 원추꽃차례에 모여 달립니다. 이미 꽃은 지고 결실기에 접어들어 단풍나무 열매와 비슷한 시과(翅果)가 많이 달려 있습니다. 아래쪽에서는 열매가 달려 있던 것이 위로 올라가니 꽃이 한창 피어 있습니다. 고도에 따라 생태가 달라지는군요.

세잎종덩굴

작은잎이 3장씩 달리는 종덩굴, 그래서 세잎종덩굴입니다. 기본종 종덩굴은 꽃 색깔과 모양도 다르지만 작은잎이 5~7장씩 달리므로 차이가 납니다. 얼핏 보면 초본처럼 보이지만 겨울철에도 줄기가 살아 있는 엄연한 덩굴나무입니다. 노란색으로 피는 것을 누른종덜굴로 따로 분류하기도 합니다만 꽃 색을 제외하고는 모든 형태적 형질이 세잎종덩굴과 중첩되고, 간혹 꽃 색이 누른색과 자주색이 섞여 있는 개체도 발견되므로 세잎종덩굴에 통합하는 추세입니다. 세잎종덩굴은 미나리아재비과 으아리속(Clematis)에 속하는데 수과(瘦果)가 특이합니다. 둥근 모양의 열매에는 여러 개의 종자가 달리는데 종자마다 깃털 모양의 긴 암술대에 많은 털이 달려 있습니다. 바람이 불면 종자를 멀리 날려 보내 종족을 번식시키기 위한 나름의 전략입니다. 자주색으로 피는 꽃이 고와서 관상용으로 심어 울타리에 올려도 손색이 없을 듯합니다.

회목나무

노박덩굴과의 화살나무속에 해당하는 회목나무도 높은 산에 올라야 볼 수 있습니다. 이렇게 풍성하게 꽃이 핀 회목나무를 만나다니 큰 행운입니다. 저는 강원도 평창 발왕산에서 가을철 열매 달린 회목나무를 처음 봤습니다. 이후 백두산과 강원도 정선에서 만났을 때는 꽃이 맺혀 있는 꽃봉오리만 보았습니다. 가늘고 긴 꽃자루 끝에 달려 커다란 잎 위에 올라앉아 피는 꽃은 작아도 보면 볼수록 앙증맞지요? 색감도 독특해서 붉은빛이 감도는 갈색 같기도 하고 분홍색 같기도 하여 묘합니다. 원형에 가까운 4개의 꽃잎은 소녀들의 머리핀 장신구 같아 보이기도 하고 어찌 보면 여인네 저고리 앞가슴에 핀으로 고정하는 장신구 브로치 같아 보이기도 합니다.

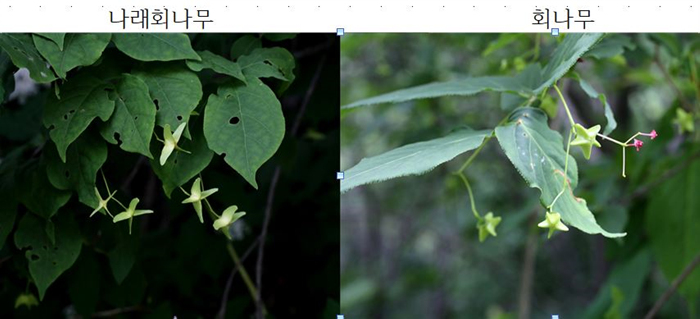

나래회나무, 회나무

꽃이 핀 회목나무를 뒤로 하고 몇 걸음 떨어지지 않은 자리에서 열매 달린 회나무와 나래회나무를 차례로 만났습니다. 회나무와 나래회나무도 회목나무와 같은 노박덩굴과 화살나무속에 해당합니다. 그러나 회나무와 나래회나무는 회목나무보다 꽃이 더 일찍 핀다는 것을 오늘 현장에서 확인했습니다. 화살나무속 식물들은 잎이나 꽃 모양이 거의 비슷비슷하여 열매를 봐야 확실하게 구별할 수 있습니다. 나래회나무는 열매 겉에 긴 날개가 4개씩 달리는데 회나무는 작고 둔한 날개가 보통 5개, 드물게는 4개씩 달립니다.

꽃쥐손이, 큰세잎쥐손이

쥐손이풀 종류 중에서도 꽃이 가장 예쁘다고 하여 이름 지어진 ‘꽃쥐손이’도 만났습니다. 해발 1,000m 정도 되는 높은 산에 올라가야 볼 수 있는 희귀종입니다. 전체에 털북숭이처럼 털이 많아 털쥐손이라고도 부릅니다. 저는 관광차 백두산에 갔을 때 처음 보았는데 온통 털북숭이인데도 꽃이 깜찍하게 예뻤던 인상이 지금도 생생합니다. 조금 떨어진 곳에 큰세잎쥐손이도 피었군요. 저는 이걸 명지산에서 처음 보았는데 꽃 색깔과 모양만 보고 여름철에 흔하게 피는 둥근이질로 잘못 알았습니다. 세잎쥐손이보다 꽃도 잎도 큼직하다는 것을 나중에야 알고 오류를 바로잡았습니다. 세잎쥐손이는 쥐손이풀 종류 중에서도 줄기에 달리는 잎이 뚜렷하게 3개로 갈라지는 특성이 있어 그런 이름이 붙여졌습니다. 보다시피 큰세잎쥐손이는 자주색 바탕의 꽃잎에 짙은 자주색 줄이 선명하게 드러나지요? 세잎쥐손이는 꽃도 작고 연한 붉은색이라서 큰세잎쥐손이와는 뚜렷이 구별됩니다. 그런데 이름이 왜 쥐손이풀일까요? 저도 궁금해서 찾아보았습니다. 중국 한자명 서장초(鼠掌草)를 우리말로 옮긴 것이랍니다. 열매가 다 익으면 껍질이 밑으로부터 위쪽을 향해 5조각으로 갈라져 중축에 달려 있습니다. 그 모양이 마치 쥐의 손바닥과 비슷하여 붙여졌다고 합니다. 서양에서는 쥐손이풀 종류를 제라니움(Geranium)이라고 하는데 학의 부리를 닮은 데서 그 이름이 유래했다고 합니다. 같은 사물이지만 보는 사람과 시대에 따라 다른 것은 당연한 이치일 터입니다.

터리풀

장미과에 속하는 터리풀도 피기 시작합니다. 국명 ‘터리풀’은 ‘털이’와 ‘풀’의 합성으로 이루어진 이름인데요, ‘털이’는 ‘털’의 옛말입니다. 그래서일까요, 저는 이 꽃을 보면 먼지를 떠는 도구 총채, 털이개를 연상합니다. 줄기와 가지 끝에 여러 개의 작은 꽃이 모여 달려 있는데요, 실오라기 같은 수술이 유난히 많이 달려 길게 위로 나와 있는 모양입니다. 꼭 털이개 같지 않습니까? 지리산에 가면 꽃잎도 수술도 온통 짙은 분홍색으로 피는 화려한 터리풀을 볼 수 있습니다. 이걸 터리풀과 구별하여 ‘지리터리풀’이라고 합니다.

인가목

실은 몇 년 전에 봤던 인가목을 다시 보고 싶어서 오늘 화악산에 올랐습니다. 그런데 한 열흘 늦으니 한물가고 끝물이라 인물이 예전만 못합니다. 인가목을 달리 민둥인가목이라고 부릅니다. 열매의 모양에 변이의 폭이 넓습니다만 장타원형 열매가 많은 편입니다. 오래 전 명지산에서 꽃이 없는 상태로 이걸 처음 봤을 때 웬 해당화가 이 높은 산 속에 와 있나 놀랐습니다. 실제 활짝 핀 꽃이나 잔가시가 촘촘하게 달린 줄기만 놓고 보면 이게 해당화인지 인가목인지 구별할 수 없을 정도로 흡사합니다. 그러나 자생지가 서로 다른 것은 말할 것도 없고요, 해당화는 잎 표면에 잔주름이 많고 열매가 둥근데, 인가목은 잎에 잔주름이 없고 열매도 길쭉합니다. 바다를 배경으로 피는 해당화도 그림 같지만 멀리 파란 하늘과 푸른 산을 배경으로 피는 인가목은 보는 사람으로 하여금 감탄사가 절로 나오게 합니다.

기린초, 가는기린초

바위틈이나 돌이 많은 산지에서 많이 볼 수 있는 돌나물과의 기린초, 가는기린초도 피었습니다. 남한산성의 성곽 돌 틈에서도 많이 보이는 것은 기린초입니다. 기린초는 한 뿌리에서 여러 개의 줄기가 나와 커다란 포기를 이룹니다. 이에 비해 가는기린초는 좀 더 키가 크고 2-3개의 줄기가 곧추서 자라며 잎이 상대적으로 가늘어 보입니다. 자생지의 환경 조건에 따라 잎의 형태적 변이가 많이 나타납니다. 기린초와 가는기린초 외에 태백기린초, 속리기린초, 섬기린초, 애기기린초 등 여러 가지가 있습니다. 기린초속 식물은 잎이 두꺼운 다육식물이라 가뭄에도 강합니다. 미국 동부에서는 건물의 옥상에 식물을 키워 녹색 지붕(green roof)을 만들어 도심 환경을 개선하려는 노력을 하고 있는데 돌나물속 식물들은 손쉽게 재배할 수 있어 많이 이용한다고 합니다. 또한 한방에서는 혈액 순환 촉진제, 항우울증제, 항염증제로 사용한다고 합니다. 이들 모두 우리나라의 소중한 생물자원입니다.

까치박달

벌레집 같은 열매이삭이 주렁주렁 달린 까치박달도 보입니다. 요즈음 산에 오르면 비슷한 열매이삭을 달고 있는 나무들이 더러 보입니다. 까치박달이나 서어나무, 소사나무 중 하나입니다. 모두 다 자작나무과 서어나무속에 해당하는 수종입니다. 까치박달은 잎맥이 뚜렷하게 드러나는 특징이 있어 서어나무나 소사나무와 쉽게 구별됩니다. 그런데 왜 이름이 까치박달이 되었을까요? 까치박달은 ‘박달’이란 말이 들어 있지만 박달나무 종류가 아니라 서어나무 종류입니다. 물론 까치박달도 박달나무와 같은 자작나무과에 속합니다. ‘까치박달’이란 국명의 유래에 관한 정설이 아직 없지만 저는 ‘까치설날’에 나오는 ‘까치’와 어원이 같다고 생각합니다. 까치박달이나 까치설날 속의 ‘까치’는 날아다니는 새가 아닙니다. 까치설날은 진짜 설날이 아니라 설 전날을 뜻합니다. ‘까치박달’도 마찬가지로 박달나무와 비슷한 점도 있지만 진짜 박달나무가 아니라는 것을 뜻하는 게 아닐까 싶습니다. 까치박달이나 박달나무는 둘 다 수꽃차례가 아래로 길게 드리워지는 꼬리모양꽃차례이고 목질이 단단한 점도 비슷합니다. 그러나 박달나무의 솔방울 같은 열매는 위를 향해 달리지만 벌레집 같은 까치박달 열매는 아래를 향해 달려 똑같지는 않습니다. 그래서 박달나무와 비슷하지만 같지는 않다는 의미에서 ‘까치박달’이란 이름을 갖게 되었다고 생각합니다.

분비나무

도로가 식물들과 눈맞춤하며 느릿느릿 걷다보니 어느덧 화악산 중봉 근처에 도달했습니다. 여기는 해발고도 1,400m에 육박합니다. 오늘은 모처럼 미세먼지가 전혀 없는 쾌청한 날씨입니다. 눈앞에 푸른 산들이 아득하게 겹겹이 펼쳐집니다. 발아래 산사면에는 키가 큰 분비나무가 여기저기 많이 보입니다. 분비나무는 수피(樹皮)에 분가루가 덮인 것 같이 회색입니다. 그래서 본디 ‘분피(粉皮)나무’라고 불렀는데 후대에 ‘분비나무’로 변해 굳어졌다고 합니다. 분비나무는 형태적으로 구상나무와 아주 유사하여 전문가도 양자를 구별하기가 쉽지 않습니다. 일반적으로 분비나무는 구상나무에 비해 잎이 약간 더 좁고 길며, 솔방울의 실편 끝이 뒤로 젖혀지지 않는 특징이 있습니다. 주지하다시피 분비나무는 해발고도 700m 이상의 아고산 지대에 분포합니다. 최근에는 한라산의 구상나무를 비롯하여 지리산, 소백산, 설악산 등에 자생하는 분비나무, 가문비나무, 주목 등의 침엽수가 해를 거듭할수록 고사(枯死)하여 멸종위기에 처해 있습니다. 지구의 기후변화와 관련이 있지 않나 싶기도 합니다. 산림청에서는 그 정확한 원인 규명을 위해 모니터링을 실시하고 대책 마련에 고심하고 있습니다.

푸른박새를 만나 보고 싶다

꽃쥐손이 피어 있던 그곳 바로 옆에 박새가 있었습니다. 아직 꽃이 피지 않은 채. 가끔 들어가 보는 야생화 동호회 카페에 이맘때 찍은 사진이 올라와 있는데 그게 바로 그 자리의 푸른박새라고 합니다. 사진으로 본 적은 있지만 아직까지 현지에서 푸른박새를 만나 본 적이 없습니다. 지금쯤 피지 않았을까 싶습니다.

마음을 비워야 할 텐데

우리나라 자생식물에 관심을 갖기 시작한 지가 어언 20년이 다 되어 갑니다. 아직도 만나 보지 못해 만나 보고 싶은 식물이 많습니다. 언제쯤 어디에 가면 아직 만나 보지 못한 식물을 만나 볼 수 있다는 것도 훤히 알고 있습니다. 하지만 운전이 부담스러워 선뜻 차를 가지고 먼 길을 나서지 못합니다. 식물공부도 모름지기 3가지 필수 요건이 있습니다. 기억력, 체력, 기동력! 한 마디로 젊음입니다. 허나 심신의 노쇠는 어쩔 수 없는 자연현상입니다. 안다는 것은 좋아하는 것만 못하고, 좋아한다는 것은 즐기는 것만 못하다고 하지요? 마음 비우고 그저 즐겨야 할 텐데.

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령