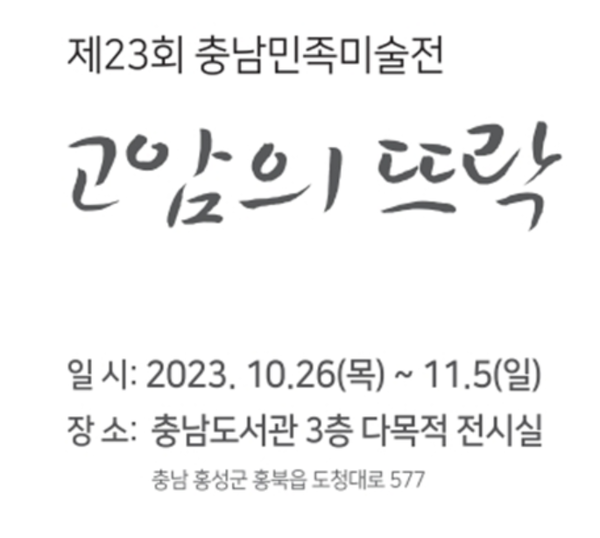

제 23회 충남민족미술전의 일환으로 <고암 뜨락전>이 열립니다.

고암 이응노 화백은 1904년 충청남도 홍성에서 태어나 1989년 파리에서 생을 마칠 때까지 온 삶을 그림으로 채우고 자기 작품 무대를 세계로 넓혀갔던 화가입니다. 이응노는 고향 홍성뿐만 아니라, 청양과 공주, 부여, 논산, 경성 등 전국을 주유(周遊)하며 인물 및 풍경 사생 스케치를 셀 수 없이 많이 하였습니다. 이런 사생의 과정을 통해 자연과 현실을 깊게 관찰하였고, 이후 문자 추상과 군상 시리즈에서 이응노가 추구하는 ‘본질주의적 현실주의’ 작품세계(이응노, 뜻. p124)를 구축하는 데 사생의 경험이 큰 자양분이 되었을 것으로 추측됩니다.

이응노는 ‘인격이 곧 작품이다’라고 하였으며, 조형으로서의 형식미를 추구하는 것보다는 ‘의의 깊은 내용’, ‘민중이 호흡할 수 있는 작품’을 창작해야 한다고 하였습니다.

우리는 이번 기회에 충남의 작가이면서 고국에 발을 들이지 못했던 작가 이응노를 좀 더 이해하고자, 그가 다녔던 곳을 스케치도 해보고, 그에 관한 책도 읽어보고, 그에 관한 다큐멘터리 영화도 보고자 합니다. 그리하여 자신의 작품세계를 한 층 더 성숙시키는 작은 거름으로 삼고자 합니다.(충남민족미술인협회 회장 박용빈 글)

충남민족미술인협회에서 주관하고 충남문화재단, 충남민예총이 후원하는 이 전시회는 34명의 작가가 참여하고 있습니다.

아리랑은 " 하늘의 뜻을 세상에 펼친다"는 뜻이 담겨 있습니다. 고암 이응로 선생의 생의 여정에서 분단된 현대사의 질곡을 온몸으로 마주하며 예술작품으로 승화시킨 삶이 바로 아리랑 정신과 맞닿아 있다고 봅니다.

홍성 용봉산은 고암 선생의 영성과 예술혼의 보고였다고 봅니다. 한지와 삼베에 용봉산의 웅비를 담아 보았습니다.

고암 선생과 수덕사와의 뜻 깊은 인연을 ‘수락산연리지松 아리랑’으로 역시 한지와 삼베에 표현해보았습니다.

추사 김정희가 1844년 제주도 유배지에서 수묵으로만 간략하게 그린 '歲寒圖'를 모티브 삼아 그린 파리의 '新歲寒圖'입니다. 이응로 선생은 파리에서 생을 마쳤습니다. 외롭지만 묵묵히 자신이 길을 걸은 고암 선생의 정신을 기리는 고암 뜨락에 바칩니다.

마지막으로 고암 이응노 선생이 연구자이자 『이응노,뜻』 저자이신 박응주 선생의 글을 붙여봅니다.

"고암 이응노의 유년시절을 생각해본다. 빼앗긴 들판과 빼앗긴 산하 아래 모든 생령들이 예외없이 굴욕과 침묵을 견뎌내야만 했던 일제 치하의 날들이었다. 그 소년이 어떻게 그 시절을 지나왔는지는 그의 70, 고희(古稀)의 나이에 회상되었다.

우리집 남쪽으로는 월산이라고 불리는 산이 있었다. 북쪽에는 용봉산이라고 불리는 바위투성이의 봉우리가 있었다. 아침저녁으로, 그리고 계절에 따라, 이 산들의 모습은 그 이름처럼 보였다. 즉, 월산이 아름답고 수수하고 우아하여 한마디로 여인의 자태를 보여준다면, 용봉산은 강인하고 위엄 있게 우뚝 솟아 있었다. 선인들은 어찌 이리도 잘 어울리는 이름을 지었을까 오늘도 그런 생각을 하면서 다시금 감탄을 하게 된다.

산들은 저마다 꼭 알맞은 높이와 크기를 가지고 있지만 어린 시절 내게 이 산들은 실제보다도 훨씬 커 보였다. 살아가면서 산들은 나에게 많은 이야기를 해주었다. 올빼미 바위, 새색시 바위, 늙은이 바위, 거울 바위처럼 우리는 바윗돌 하나하나마다 이름을 붙여주곤 했다. 그것은 단지 생김새 때문만이 아니라 그 안의 모든 것들이 사랑하는 사람들의 따뜻한 인상처럼 느껴졌기 때문이었다. 내 마음은 마치 늙으신 부모님이나 형제 혹은 친구에게 끌리듯이 그 바위들에 끌렸다.

나는 열일곱 살까지 이러한 자연 속에서 자라났다. 나는 그림 그리기를 좋아했지만 그런 나를 도와주려고 한 사람은 아무도 없었고 오히려 나를 방해하려고 하였다. 그들은 자신들이 원하는 것을 말했지만, 나는 남몰래 가벼운 마음으로 줄곧 그리고 또 그렸다. 땅 위에, 담벼락에, 눈 위에, 검게 그을린 내 살갗에…. 손가락으로, 나뭇가지로 혹은 조약돌로. 그러면서 나는 외로움을 잊었다.

아득히 지나가 버린 시절이 이렇게 또렷이 떠오르다니! 오늘도 내 손은 붓을 잡고 내 눈은 당신을 뚫어지게 바라보고 있다. 지금도 그때처럼, 그린다는 것으로 나는 여전히 행복하다

한국미술사에 대가(大家)로 남기 이전에도 이후에도 이 회상속의 ‘자연철학자-이응노’를 기억할 일이다. 결핍과 시련의 역사 한가운데서 소년의 내면을 차지한 것은 어쩌면 오묘한 숲의 정령같은 것이 지워지지 않는 무늬로 새겨졌던 것이라 생각해보는 것이다. 자연이라는 정령.

이는 그의 그림들을 관통하고 있는 예술적 저류를 간파할 한 의미있는 시선이기도 하다. 그는 조상대로부터의 예술, 서화(書畵)를 습득하고 사군자 문인화를 통해 화단에 등단한 이래로 일본 유학을 거치며 동양화로, 60년대 파리로 이주해서는 한지 콜라주라는 매체작업으로, 다시 서예적 추상화로, 일획의 수묵작업(<군상>연작들)으로 변모와 확장을 거듭했지만 그것은 비평들에서 흔히 말하듯이 1기, 2기, 3기... 식으로 구분될 수 있기 보다는, 그가 반복해 말하고 있던 단 하나의 예술-‘국토적인 색채’와 ‘입체적인 해석’을 통한 ‘그 시대의 기상’을 드러내는 ‘동양정신’의 그림-로 보아야 더 맞을 듯하기 때문이다.

대체 고암이라는 예술가의 생각(뜻)이 무엇이었나? 우선 그의 말과 삶(예술적 실천행위, 삶을 정하는 정치적입장)을 통해 그 언덕을 확인할 필요가 있다.

그러나 우리는 그 고암을 잊어야 한다. 그의 근대적 DNA들은 현세 우리들의 감각이라는 채반을 통해 걸러져 빠져나가거나 남아있을 것이다. 걸러져 빠져나가든 뭔가 앙금이 남아있든 그것은 각각 이유를 품고 있을 것이다. 이유!, 그것이 ‘현재의 예술가-나’다. 이 전시는 그 이유들을 전시한다.

이 전시가 고암의 유년, 유년의 뜨락을 생각하고 생각해보려는 이유는 우선은 그 ‘편의성’을 염두에 둔 수사(修辭)일 뿐일 지도 모른다. 뭔가 가볍게 출발하고 싶기 때문인 것이다(고암을 이름으로 내건 충남민미협의 전시는 이후에도 몇 차례 더 심화시키고자 하는 계획이 있음을 여기에 첨언할 필요가 있겠다).

우리는 이응노를 그릴 것이다.

이응노의 그림을 그릴 것이다.

이응노의 염원, 그의 그리움에 하다못해 깃들어보려는 것이다.

가난하고 쓸쓸했기에 그의 친구는 자연 밖엔 없었던 것일까? 가난하지 않고 쓸쓸하지 않기에 우리들은 자연 따위는 친구로 삼지 않게 된걸까?

그의 불우(不遇)가 시샘으로 반전되는 이 역설적 상황만으로도, 고암의 뜨락을 함께 걸어보려는 우리의 시도는 충분히 유의미 할 것이다.

‘그림’의 기원이 ‘그리움’에 있을지도 모른다는 한 언설을 반추해본다.

고암과 나, 우리들은 바람이 불어오는 뜨락에 함께 있다.

편집 : 김미경 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령

관련기사 두시영의 아리랑 이야기 기사더보기

- [두시영 그림] NO-WAR ‘평화 아리랑’ : 시대 고발전에서

- [두시영 그림] <고암 뜨락전>에 바친 '용봉산 아리랑'

- [두시영 전시회] 아리랑 - '영혼의 빛' 역사를 품다

- [두시영 그림] 농부 '아리랑'

- [두시영 그림] 빛 -영혼의 숲-'아리랑'