평생 자기 이름조차 갖지 못하고 떠나간 한 여자를 기립니다.

핏줄로 맺은 인연을 떠나 제게 잔잔하지만 울림 있는 가르침을 준 어른으로서 그니를 그리워하고 잊지 않으려 짧은 기억을 남깁니다. 남 앞에 나서거나 당신을 내세우기 싫어하는 성품인지라 제가 이렇게 글 쓰는 걸 아시면 괜한 짓 말라며 핀잔을 주셨을 겁니다.

1927년 경북 예천군 용문면 구렬 전주 이씨 이순행 님 셋째 딸로 태어난 이달녀. 친언니 이름으로 아흔셋 삶을 살다 지난 10월 24일 돌아가셨습니다. 달녀가 태어나기 이태 전 언니 달녀가 세상에 나왔지만, 돌림병으로 세상 구경을 한 지 얼마 지나지 않아 무덤도 갖지 못하곤 하늘나라로 올랐답니다. 순행은 딸이라서 그런지 죽은 달녀 사망신고도 하지 않은 채 또다시 딸을 낳았고, 아기한테 달녀란 이름을 그대로 물려 주었습니다. 아기는 태어나자마자 세 살이 되었고요.

달녀 큰 언니 원녀는 내 어머니입니다.

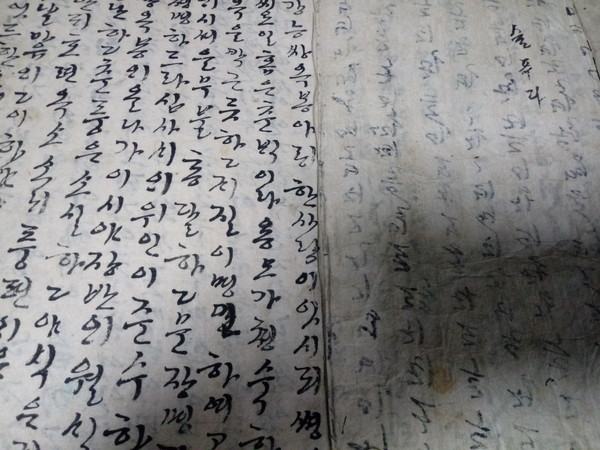

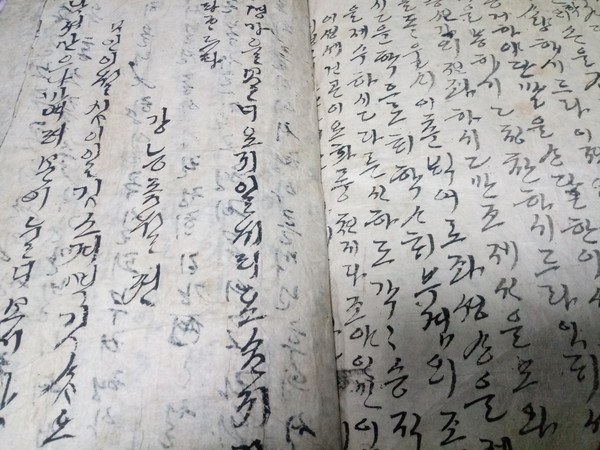

1917년생이니 막내 이모와 열 살 터울입니다. 어머니와 막내 이모 사이에 또 한 분 작은이모님이 계셨으니 세 자매죠. 외할아버지가 경북 영천에서 서당 훈장을 한 집안 분위기가 한몫한 것일까요. 세 자매를 꿰뚫는 닮은 점은 책 읽기입니다. 조웅전, 유충렬전, 장화홍련전, 강릉추월전, 옥루몽, 토생원전 따위 책을 외울 듯이 읽었다고 합니다. 세 자매는 책을 베끼고 서로 읽어주며 어린 시절을 보냈고, 어머니가 시집와선 농사일을 끝내고 밤이 되면 동네 아낙들을 호롱불 아래 모아놓고 책을 읽어주었습니다.

저도 어릴 때 어머니가 소리 내어 책 읽는 모습을 자주 봤습니다. 또렷한 발음으로 이야기가 흘러가는 대로 슬프고 기쁘고 화나고 즐거운 감정을 실은 목소리가 물결처럼 다가왔다가 멀어지곤 했습니다. 신기하게도 등장인물에 따라 목소리를 달리 냈습니다. 시인들이 시 낭독하는 모습과도 많이 닮았고요.

이모가 몇 살 때 어디로 시집갔는지 저는 잘 모릅니다.

시집가서 얼마 지나지 않아 이모부를 여의고 어린 아들과 단둘이서만 사신다는 이야기를 들었습니다. 한참 지나서 제가 장가들고 1995년 어머니가 돌아가시고 나서 이모님이 경기도 부천에 사실 때 가끔 만났습니다.

2000년대 초, 많은 도움을 받았습니다. 그때 뚜렷한 직장도 없었던 제가 찾아가면 늘 따뜻한 밥을 지어주시고 따로 용돈도 건네셨지요. 당신도 단칸방에 혼자 사셨던 그리 넉넉한 형편은 아니었습니다. 늘 언니(제 어머니) 이야기를 꺼내면서 친아들 대하듯이 저를 거두었습니다.

이모에 대한 기억은 조각나 있지만 뚜렷합니다. 따뜻하고 겸손하며 이야기를 참 잘 들어 주는 분이셨습니다. (요즘 자주 듣는 ‘어른이 없다’는 말은 ‘들어주는 사람이 없다’는 뜻 아닐까요. 이모를 생각하니 그런 생각이 듭니다.) 늘 넉넉하게 웃을 줄 아는 분이었습니다. 세 자매 가운데 가장 아름다우셨죠. 당신이 살아가면서 도움받았던 말씀을 많이 해주셨고, “어렵더라도 너무 걱정말고 밥은 꼭 챙겨 먹고 다녀라. 반찬이 없으면 밥이라도 든든하게 먹어라. 사람이 굶어 뱃심마저 없으면 쓰러진다.”며 힘을 불어 넣어주셨지요.

어찌어찌하다 보니 제가 이런 사람 저런 사람 구술자서전 8권을 썼는데요.

국회의원 교수같이 이름 알려진 사람들은 ‘혼자 힘으로 이루었다고 믿는 업적’을 가장 앞세우고, 이름 앞에 자리로 치장할 거리 없는 평범한 골목길 할아버지 할머니들은 당신네가 살아오며 ‘도움받은 이들 이름’을 먼저 내세웁니다.

“사람 사는 게 별 것 없데이. 잊지 않는 거지. 원수진 사람 말고, 도움 준 사람들 말이다.” 그래 이모 잊지 않을게. “내가 이달녀가 아닌데, 평생을 이달녀로 살았다. 그게 원통하다. 우리 아부지 때문에 내가 평생을... 딸이라고 나를... .” 괜찮아! 이모. 우린 이름보다 이모가 한결같이 웃으며 다른 이들 사연 귀담아듣고 남들 궁핍한 살림살이까지 안타까워하며 걸어가신 살가운 그 길만 바라볼 거니까. 그 길로 따라갈 거니까. 그러니, 잘 가 순자 이모.

뱀발) 이종형님 말씀에 따르면 이모님은 나중에 이름을 바꾸려고 애썼으나 끝내 바꾸지는 못하셨고, 스스로‘내 이름은 순자’라고 자주 말씀하셨단다.

(편집자 주 : 이글은 2020-11-13 한겨레에 실린 기사 원문입니다.)

편집 : 김동호 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령

도움받은 이들을 내세우며

언니 이름으로 살다 가신 이모님은 곧 우리들의 어머니가 아닐까요?

살가운 그 길 좇아 오롯이 베풀며 살아가는 김시열 통신원의 추모글이

오늘따라 왜 이리 먹먹해지는지….

드잡이질 일삼는 모질고 강퍅한 세상을 맑힐

‘사람’ 이야기가 넘치는 지면이 이어지길 바랍니다.