지은이: 형종규(邢鍾圭)

[번역문]

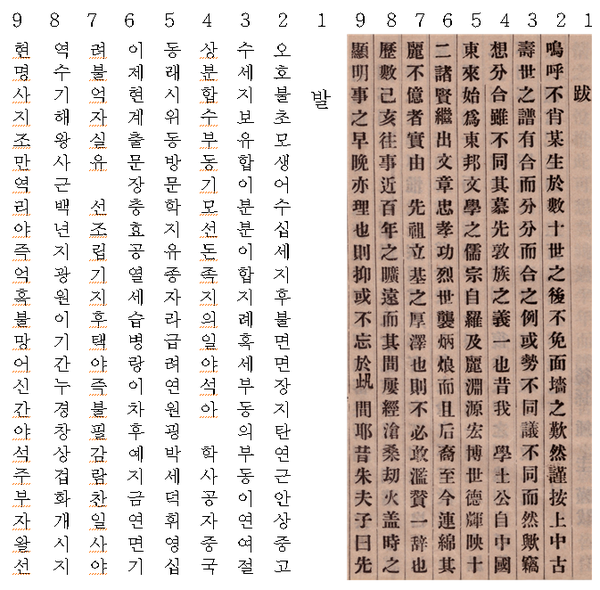

발문(간행 경위)

아아! 조상을 본받지 못한 어리석은 내가 수십 세대가 지났는데도 (조상에 관한) 견문이 좁음을 면하지 못하였으니 한탄스럽다. 그러나 아주 오랜 옛날과 상당히 가까운 옛날 시대에 세상에 알려진 조상의 내력을 조심히 잘 살펴서 합하여 나누기도 하고, 나누어 합해보기도 하여 법식을 만들었다. 혹은 형편상 의견이 같지 않아서 함께 하지 못하여 그러한가? 가만히 생각해 보니, 나누어 합함이 비록 똑같지는 않더라도 조상을 기리고 종친 간에 정을 두터이 한다는 뜻은 하나로 똑같다.

옛날에 우리의 학사공 형옹(邢顒)은 중국에서 동쪽으로, 즉 우리나라로 오셔서 비로소 동쪽 나라 문학의 권위자가 되셨다. 신라시대부터 고려시대에 이를 정도로 연원은 넓고 넓다. 대대로 쌓아온 미덕은 밝게 비치고 12명의 현자가 연이어 나와서 문장(文章), 나라에 대한 충성과 부모에 대한 효도, 뛰어난 공적 등이 대대로 이어져 밝게 빛났다. 또한 이제까지 후손이 그 아름다운 뜻을 셀 수 없을 정도로 연면히 이어왔다는 점은 실제로는 조상이 세운 터전의 후한 덕택에 연유한다. 감히 반드시 찬사의 말을 한마디도 못 하겠다.

달력을 보니, 기해년(1959년)이다. 이미 지난 일은 백년에 가까울 정도로 너무 멀어졌다. 그 사이에 세상이 파멸할 만큼의 큰 전쟁(6·25사변)과 같은 온갖 변천을 다 겪었다. 시절이 밝아지고, 많은 일이 빠르든 늦든 또한 사리에 맞게 돌아간다. 그렇기에 혹은 잊지 말고, 때를 기다려야 하리. 예전에 주자가 말하길,

*번역자 의견: 원문 5열 하단과 6열 상단에 나오는 ‘十二諸賢’(십이제현)는 12명의 현자를 말한다. 그런데, 형광욱은 기해보 서문에서 말하길, ‘지지당, 도곡, 경암, 모재, 서암, 운정, 동헌, 모암 등 8공의 문장도덕(文章道德)은 세상의 사표가 되었다. 송촌, 백촌, 효은, 영모, 경담, 진모 등 6공의 효행은 탁월하였다.’ 이에 따르면 현자는 14명이다.

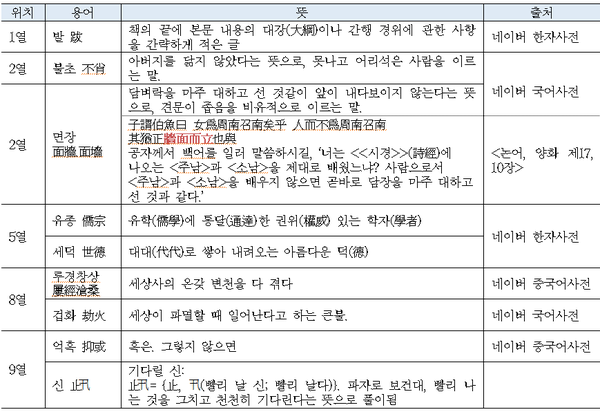

*용어 설명

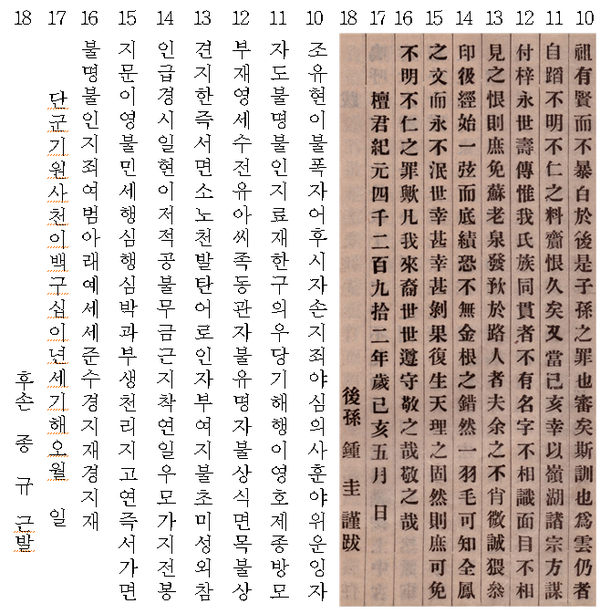

[번역문]

‘조상 중에 현자가 계시는데도 나중에 그런 사실을 세상에 잘 알리지 못한다면 자손의 죄이니 잘 살펴야 한다.’

이러한 교훈은 먼 후손이 스스로 실천하여 어질지 못함을 깨닫지 못하면 그 한스러움이 오래가리라. 또한 기해년(1959년)을 당하여 다행스럽게도 영남과 호남의 여러 종친이 바야흐로 우리의 씨족과 관향에 관해 오래도록 전해져 온 것을 간행하기로 뜻을 모았다. 이름과 자(字)를 두지 않았거나 서로 얼굴을 알아차리지 못하거나 서로 알아보지 못함이 한스럽다면, (종친이) ‘길거리의 남’이 되기까지에 이르렀다는 송나라 소순(蘇洵) 선생의 탄식이 없기를 바랄 뿐이다.

비록 내가 어리석은 사람인데도 작은 정성을 다해 외람되게도 족보를 급히 인쇄하는 데 참여하니, 이는 거문고의 첫 줄을 매어 시작함과 같다. 성과가 미약하고 근본에 잘못이 없지 않을지 두렵지만, 깃털 하나만 보아도 봉황 전체를 알 수 있듯이 이 글 또한 후세에 길이 남아 세상에서 사라지지 않으리라. 참으로 다행스럽고 기쁜 일이로다. 열매가 떨어져 다시 살아나듯 천리의 이치는 굳건하다. 그런즉, 마치 몸의 어느 부분(部分)이 마비(痲痺)되어 놀리기가 거북함을 밝히지 못한 죄를 면할지 모르겠다. 무릇 우리의 미래에 오는 후세들이 세세대대로 이를 지켜 따르며 공경하고 공경해야 하리!

단군기원 4292년(1959년) 기해년 5월 일

후손 형종규(邢鍾圭) 삼가 간행경위를 간략히 쓰다.

*번역자 의견: 원문 9열 하단과 10열 상단에 나오는, 지은이 형종규가 주자의 말씀이라고 한 내용과 유사한 글은 1853년 계미보에 형석권(邢錫權)이 쓴 발문에 보인다. 그 글의 출처는 <예기>이다.

<예기, 제25 제통>(禮記, 第二十五祭統)

子孫之守宗廟社稷者(자손지수종묘사직자) : 자손으로서 종묘사직을 지키는 자가

其先祖無美而稱之(기선조무미이칭지) : 그 선조에게 미덕이 없는데도 이를 칭송하는 것은

是誣也(시무야) : 속이는 행위이다.

有善而弗知(유선이불지) : 선행이 있는데도 이를 알지 못하는 것은

不明也(불명야) : 현명하지 못한 처신이다.

知而弗傳(지이불전) : (선행을) 알고도 전하지 않는 것은

不仁也(불인야) : 착한 행위가 아니다.

此三者(차삼자) : 이 세 가지는

君子之所恥也(군자지소치야) : 군자가 부끄럽게 여기는 바이다

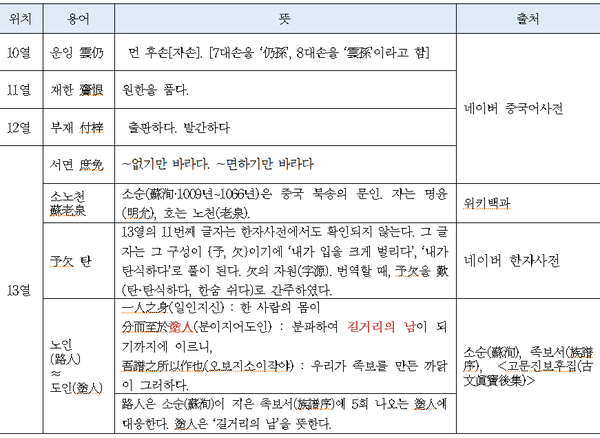

*용어 설명

대한민국 107년 11월 27일

편집 : 형광석(병사공 18대손) 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령