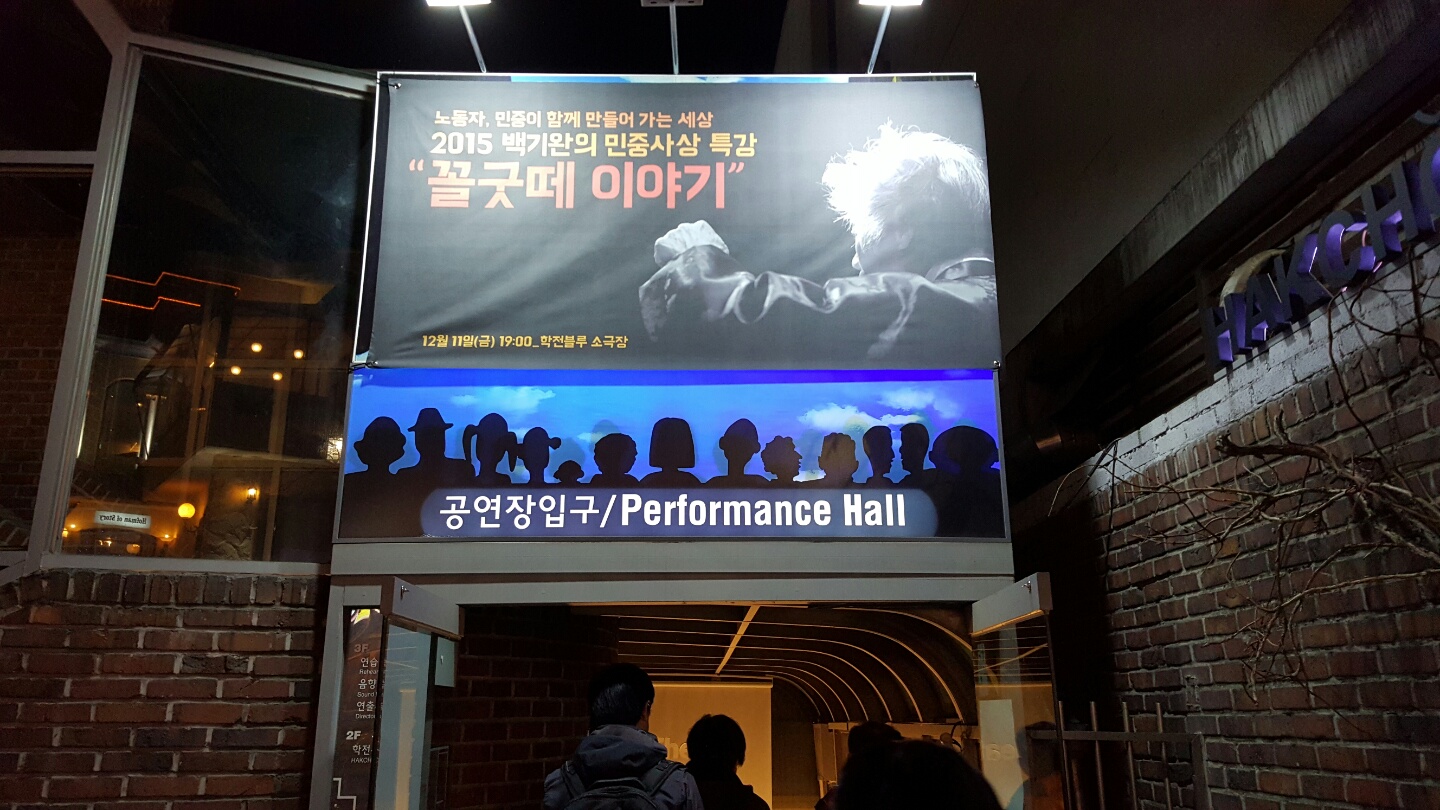

- 2015 백기완의 민중사상 특강 -

학전블루소극장이 들썩거렸다. 11일 밤 7시부터 백기완 통일문제연구소 소장의 ‘꼴굿떼 이야기’가 소설가 이시백의 사회로 시작되었다. 200석 공간이 모자라 통로마저 메운 방청객들에게 불편함은 아랑곳없었다.

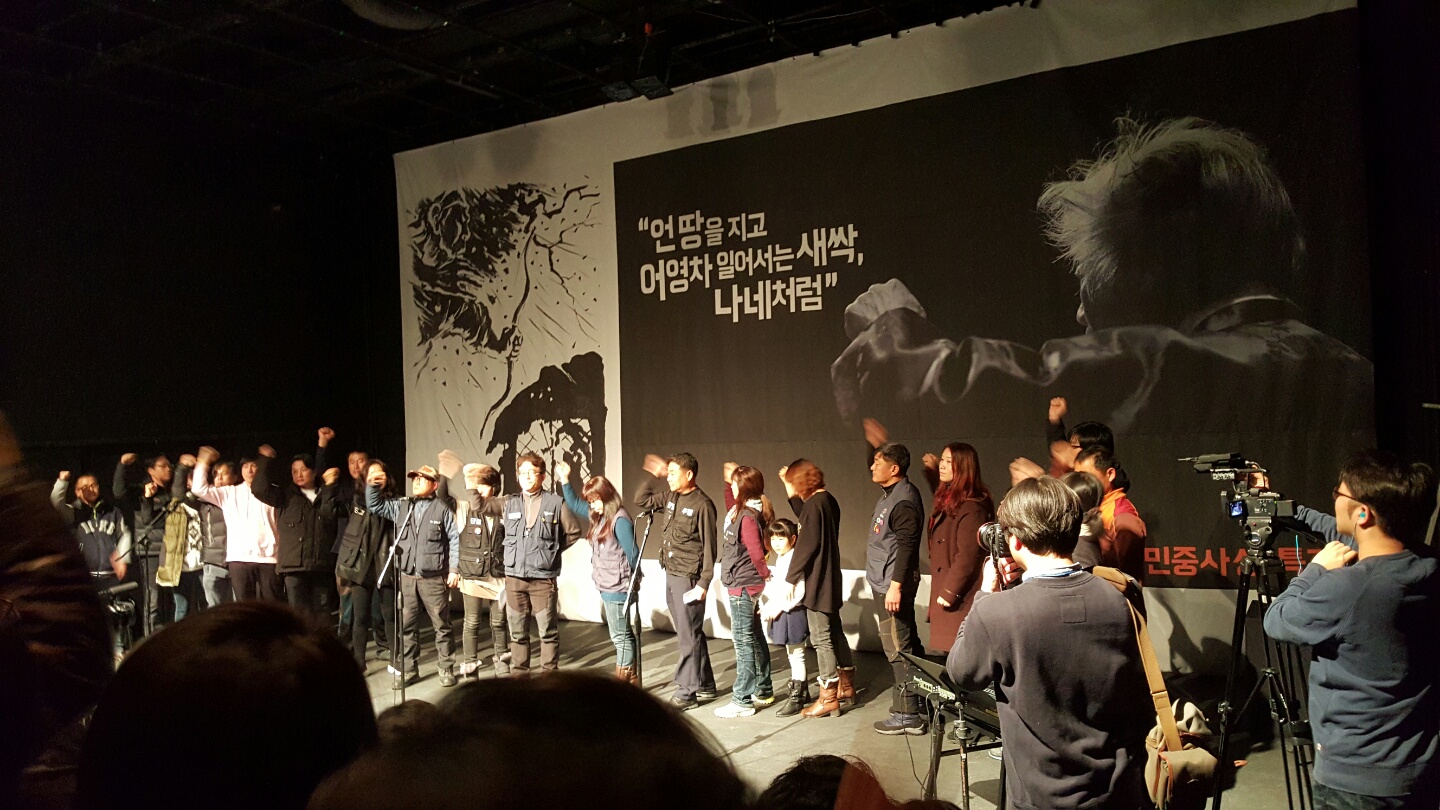

‘투쟁하는 노동자 합창단’을 선두로 전인권의 <임을 위한 행진곡>이 퍼지면서 장내는 술렁임 대신 숙연함과 환호를 오가며 달구어졌다.

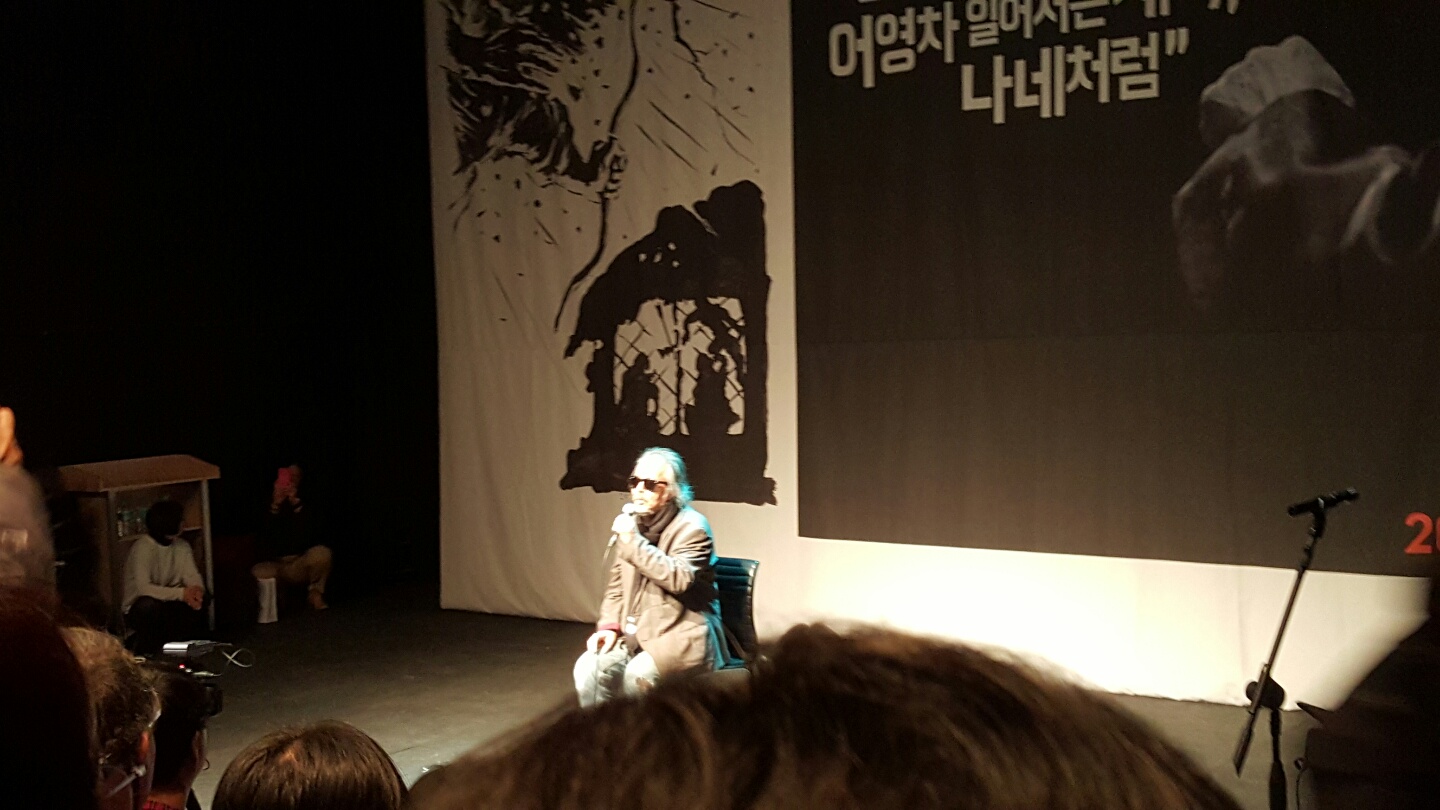

“쩨쩨하게 굴지 말고 가슴을 쫙 펴라”는 <사노라면>에 눈시울을 붉힌 백 소장은 몇 걸음도 버거웠지만 쉰 목소리로 호탕함을 드러냈다.

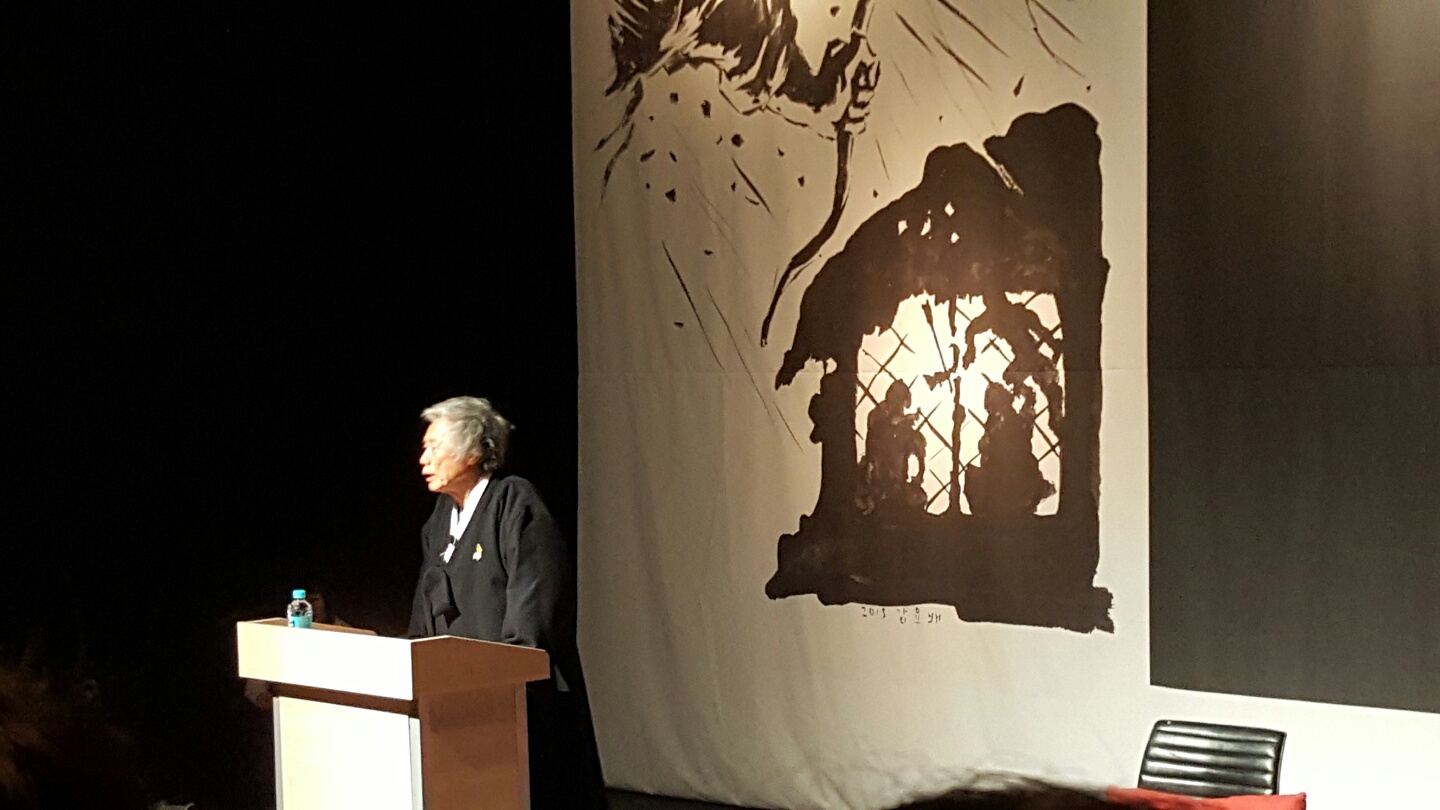

‘꼴굿떼’는 국어사전적 정의보다 풍성한 백 소장의 신조어다. 반(反)생명을 패대기친다는 ‘꼴리다’, 모여서 논의하고 풀어가는 과정이라는 ‘굿’, 그리고 민중의 ‘떼’를 합한 것이다. 즉, ‘꼴굿떼’는 ‘민중과 함께 패대기친다’는 뜻이다.

그 패대기는 어떻게 전개되는가에 관한 것이 ‘꼴굿떼 다섯마당’이다. 마당마다 머슴 계층의 서리서리한 울분을 풀어내어 왜 패대기치는가 하는 꼴굿떼의 정수를 밝히고 있다.

첫째마당은 첫눈에 반한 댓님(연인)을 주인 나리에게 뺏기고 항의하다 배밀이 병신이 된 머슴 이야기다. 주인은 머슴을 골로 보내는 과정에 댓님을 참관시키고, 친한 친구를 앞장서게 하는 식으로 머슴(들)에게 깐빼(절망)를 강요한다. 그러나 머슴은 사랑에 눈뜬 날래(자유의지, 해방의 정서)로써 죽음의 늪에서 빠져 나와 꼴굿떼로 들어선다.

둘째마당은 있는 자의 윤리관이나 가치관이 머슴에게는 거짓말임을 깨우치고 꼴린 머슴 이야기다. 남의 것을 빼앗아 나의 것으로 만드는 기득권층의 ‘거짓말’에 속아 다시 태어나도 머슴으로 살 수밖에 없는 삶을 살았다는 자각이 꼴굿떼로 이어진 것이다.

힘들 때 종교에 기대는 심리는 허재비(자기를 속이는 것)니까 눈물을 칼로 만들어 살 길을 찾아야 한다는 셋째마당, 전쟁터와 일터에서 충성하다 병신이 된 후 차별대우를 받고서야 머슴의 사슬을 끊겠다는 넷째마당, 머슴의 딸로서 평생 개망나니 아들들을 낳아주다 꼴려서 세상을 맷돌처럼 갈아버리겠다는 다섯째마당을 끝으로 백 소장은 연단에서 물러났다.

꼴굿떼 이야기에 등장하는 머슴과 그 아들·딸은 지금 여기에서 억압받는 민중을 가리킨다. 백 소장의 입을 빌려 오래된 “민중의 아우성”이 터져나왔을 뿐이다. 그 사실에 수긍하며 방청객들은 백 소장을 둘러싸고 기껍게 단체사진을 찍은 후 아쉬움을 달래려 뒤풀이장으로 향했다.

"언 땅을 지고 어영차 일어서는 새싹, 나네처럼" 가쁜한 걸음걸이로.

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령