東湖春水碧於藍

白鳥分明見兩三

柔櫓一聲飛去盡

夕陽山色滿空潭

지난달 어느 날 죽전에 사는 아우 우석(友石)이 "카친 한 분이 한시를 보내와서 형님께도 보내드립니다"라는 글귀와 함께 위의 시를 보내왔다.

이 시는 정초부(鄭樵夫, 1714-2789)의 시로 아우가 평소 형인 내가 한시(漢詩)를 좋아하는 걸 알고 이 시와 함께 '정초부'(鄭樵夫)에 관련된 이야기를 보낸 것이다.

'樵夫'는 '나무꾼'이란 뜻으로 그 이름에서도 알 수 있듯이 사대부(士大夫) 여춘영(呂春永, 1734-1812)의 집에서 나무를 하고 잡일을 하는 신분의 천한 사람(賤民)이었다.

그런 그가 이렇게 시를 지을 수 있었던 것은 여영춘 아버지의 배려 때문이었다. 즉 여영춘의 아버지는 아들 영춘에게 글을 가르칠 때 노비 정초부에게도 함께 가르쳤다.

초부는 자존심이 강해서 사람들이 이름을 물어도 대답하지 않았다. 그래서 이름이 봉(鳳, 또는 彛載(이재)라 함)이었지만, 그의 이름을 기억하는 사람은 거의 없다. 하지만, 그의 이름은 몰라도 그의 시를 아는 사람은 많았다.

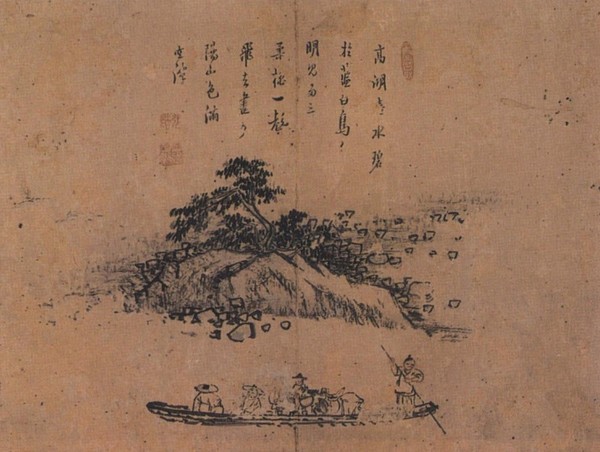

위의 시는 '東湖'란 제목의 시로 그중 하나다. 여기 '동호'란 한강 가운데 뚝섬에서 옥수동에 이르는 곳을 말한다.

조선시대에는 중랑천과 한강의 두 물줄기가 만나는 곳이라 해서 '두뭇개'. '두멧개'. '두물개'라 했으며 한자명으론 '豆毛津' 또는 '豆毛浦'라 했다.

지금 고궁박물관에서 전시하고 있는 <나라 밖 문화재의 여정> 특별전의 '독서당계회도'(讀書堂契會圖)의 전경이 바로 그곳으로 지금의 옥수동 앞이다.

그는 "동호의 봄 물결이 쪽빛 보다 더 푸르다(東湖春水碧於藍)" 했다.

때는 봄이다. 온갖 산야가 온통 초록색이다. 물빛도 파랗다. 한데, 그 물빛이 쪽 풀(藍) 보다 더 푸르다.

이때 강물 위로 두세 마리 해오라기가 날고 있다. 푸른 물 위에 흰 새, 해오라기가 분명하다. 그래서 그는 다시 "白鳥分明見兩三"이라 읊었다. 해오라기 두세 마리가 강물 위를 난다. 파란 물빛과 흰 새! 해오라기가 더욱 뚜렷이 보인다.

나무꾼이 배에 나뭇단을 싣고 노를 젓는다. 삐긋~ 삐긋~ 이때 이 노 젓는 소리에 새들이 놀라 날아가고 물 아랜 오직 노을에 비친 산 그림자만 가득하다.

초부는 이를 "柔櫓一聲飛去盡, 夕陽山色滿空潭"이라 노래했다.

여기 '柔櫓'란 "부드럽게 노를 젓는다."는 뜻으로 '柔櫓一聲'이라 하면 '노 젓는 소리'를 말한다. 또 '空潭'이라 했다. 빈 못, 아무것도 보이는 게 없는 잔잔한 강물이다. 오직 저녁노을에 비친 산빛만이 물속에 가득하다. 한 폭의 동양화를 보는듯한 느낌이다. 그는 또 이렇게 노래했다.

한밤중에 다락에 오른 것은 달빛 구경하려는 것이 아니고, 아침에 세 끼 곡기(穀氣) 끊는 것은 신선 되려는 것도 아닐세.

夜半登樓非玩月

三朝壁穀未成仙

이 시를 통해 그의 생활이 얼마나 곤궁했는지를 알 수 있다. 잠자리가 얼마나 추웠으면 자다 말고 다락으로 올랐을까!? 한데, 그걸 그는 "추워서 그랬다"하지 않고 "달빛을 구경하려는 것이 아니다(非玩月)“라고 했다. 또 아침엔 조반 거리가 없어서 굶어야 했는데, 그걸 "굶었다"하지 않고 "신선이 되려는 것이 아니다(未成仙)”라 했다.

당시 '玩月'(달빛 구경)은 사대부들의 풍류(風流)의 하나였고, '壁穀'(곡기를 끊는 것, 즉 단식)은 양생가들의 건강법의 하나였다.

또 그는 이렇게 노래했다.

강가에 있는 나무꾼의 집(江山樵夫屋),

과객 맞는 여관 아니라오(元非逆旅家).

내 성명 알고 싶거든(欲知我名姓),

광능에 가서 꽃에게나 물어보소(歸問廣陵花).

여기 '逆旅家'란 '여관집'이란 뜻이다. 한데, '元非逆旅家'라 했으니, "원래 여관이 아닌데, 여관처럼 사람이 많이 모여들었다"는 뜻이다. 이로써 그의 강촌 집에는 많은 묵객(墨客)이 모여들었음을 알 수 있다.

그런데, 그 묵객들은 나무꾼 초부의 이름과 성이 뭔지 모른다. 통성명을 했다. 그때 초부는 성명을 밝히지 않고 "광릉에 가서 꽃에게나 물어보시오!(歸問廣陵花)“한다.

또 그의 시에 다음과 같은 시가 있다.

山禽舊識山人面

郡籍今無野老夫

一粒難分太倉粟

江樓獨倚暮烟生

산새는 옛날부터 산사람 얼굴 알고 있건만, 관아의 호적에는 아예 들늙은이의 이름이 빠졌구나!

큰 창고에 쌓인 쌀은 한 톨도 나눠 갖기 어려워라, 강가 다락에 홀로 올라보니 저녁밥 짓는 연기가 피어오르네.

궁색이 절절 흐른다. 그러나 그는 그 궁색을 궁핍으로 받아드리지 않고 오히려 그를 껴안아 시로 승화시켰다. 安貧樂道!

"나물밥 먹고 물 마시고 팔을 굽혀 베개 삼아도 즐거움이 그 속에 있으니 옳지 못한 부귀는 나에게 한낱 뜬구름과 같다"

(飯蔬食飮水, 曲肱而枕之, 樂亦在其中. 不義而富且貴於我如浮雲) <논어> '술이편'

곡굉지락(曲肱之樂), 곡굉이침지(曲肱而枕之) 바로 그대로다.

노비 초부는 주인 여춘영 보다 20살이나 위다. 그러나 초부와 춘영은 주종관계를 떠나 시우(詩友)로써 지냈으며 그를 노비로부터 해방해줬다. 그러나 지독한 가난의 굴레를 벗어나지 못하고 76세로 쓸쓸히 생을 마감했다.

그러자 여춘영은 아들 둘을 데리고 그의 무덤을 찾아가 직접 다음의 제문(祭文)을 지어 조사했다.

黃爐亦樵否

霜葉雨空汀

三韓多氏族

來世托寧馨

저승에서도 나무를 하는가?

낙엽은 텅 빈 물가에 떨어지누나!

삼한 땅에 명문가 많으니,

내세에는 부디 그런 집에 태어나소서!

또 그는 초부를 이렇게 회상해 노래했다.

翰墨餘生老採樵

滿肩秋色動蕭蕭

東風吹送長安路

曉踏靑門第二橋

시인의 남은 생애는 늙은 나무꾼 신세,

지게 위에 쏟아지는 가을빛 쓸쓸하기만 하여라.

동풍이 장안 대로로 이 몸을 떠다밀어,

새벽녘에 동대문 제2교를 걸어가노라

이로써 정초부는 늙도록 나무꾼 신세로 생활했음을 알 수 있다.

지게 위에 쏟아지는 가을빛(滿肩秋色)! 노년과 가을빛, 더욱 쓸쓸하다.

"동풍이 장안 대로로 이 몸을 떠다민다(東風吹送長安路)”고 했다.

'東風'이라 했으니 동쪽에서 불어오는 바람, 곧 '봄바람'이다. 한데, 그 봄바람이 장안 대로로 떠민다(吹送長安路) 했다.

봄이 되어 나무(땔감)를 해 장안(서울)에 파는 정초부를 말한 것이다. 시에 '청탄초부'(靑灘樵夫)니 '월계초부'(月溪樵夫)니 한 것을 보면 그가 살았던 곳은 서울의 동북쪽 지금의 양평(옛 양근)이나 팔당 어디쯤이었을 것이다.

정초부가 여춘영의 노비였다는 것으로 미루어 지금 몽양 여운형의 생가와 기념관이 있는 경기도 양평군 양서면 신원리가 아니었을까? 이곳은 남한 강변으로 여기서 배를 타고 내려오면 바로 동호인 두모포에 닿을 수 있다.

초부는 봄이면 나무를 채취해 배에 싣고 동호에 이르러 다시 지게에 옮겨지고 옥수동 고개를 넘어 동대문으로 들어가 나무를 팔았을 것이다.

"새벽녘에 동대문 제2교를 걸어간다(曉踏靑門第二橋)“한 것으로 보아 짐작할 수 있다. 또한 서두에 소개한 그의 시 '東湖'가 이를 잘 뒷받침한다.

또한 여춘영이 노비 정초부를 당시 노비로부터 해방한 것으로 보아 몽양의 '노비 해방', 즉 인권평등 사상은 일찍이 선대의 영향을 받은 것이 아닌가 혼자 조용히 생각해봤다.

한편, 그의 시를 읽으면서 그의 시는 서정이 풍부하고 회화적이라는 것을 느꼈다. 나만의 생각일까!?

나는 아우에게 "보내주신 정초부 시 잘 감상했네. 정초부에 관한 이야긴 익히 들은 바 있으나 올려준 글 보고 더욱 확실해졌네. 고마워!

요즘 고용주와 고용인 사이에 '갑질 논란'이 사회적 문제로 대두되고 있는 이때, 지금 보다 더 주종관계가 엄격했던 당시에 이런 훈훈한 이야기가 있었다니... 요즘 현대인들에게도 귀감(龜鑑)이 되는 좋은 이야기일세! 고마워! 김포 여안당에서 형이"하고 바로 답글을 보냈다.

2022. 9. 15

김포 여안당에서

취석 한송 포옹

편집 : 김동호 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령