일강 김철선생 생가 방문 사진에서 발견

전남 함평의 구봉마을에는 일강 김철 선생의 생가와 상해임시정부 모조건물이 함께 재현 되어 있다.

김철 선생은 함평 출신으로 천석궁의 부잣집에서 나서 일본 메이지대학에서 공부를 한 엘리트 다. 그는 자신의 편안과 영달을 위해서 일본에 아부하는 친일파가 되지 않고, 전재산을 팔아서 상해로 건너가서 임시정부의 재정을 맡은 재무위원으로 참여하였다. 선생의 이러한 공로를 우러러 함평에서는 생가를 복원하고 임시정부청사 모형건물을 세우는 등 선생의 정신을 이어받기 위한 여러 가지의 사업을 벌이고 있다.

이곳에 들어서면 우선 임시정부 청사가 보이고, 김철 선생의 생가와 김철선생기념관이 오른 쪽에 위치한다. 이 두 건물을 향하여 올라가는 계단 바로 옆에는 김철 선생의 동상이 서있고, 임시정부 청사 건물 앞에는 안중근 의사의 동상도 서 있어서 이곳이 독립기념관인가 싶을 만큼 독립운동의 선구자들의 모습을 볼 수 있다.

김철선생은 본관은 영산(永山), 호는 일강(一江), 중청(重淸), 영택(永澤)으로 1915년 메이지대학(明治大學)을 졸업했다. 3·1운동이 일어나자 선우 혁(鮮于爀)· 서병호(徐丙浩)· 현순(玄楯) 등 국내동지와 같이 중국 상해로 망명하였다. 상해의 대한민국임시정부에서 전라도의원, 재무부위원 겸 법무부위원, 교통부차장, 사무총장직을 역임했다. 신한청년당 부주무(副主務)로서 기관지 『신한청년』을 발간하였고 대한적십자회의 상의원도 역임하였다.

선생이 이렇게 임시정부에서 독립운동을 하고 있을 때 잔악한 일본은 고향에 홀로 남은 부인을 압박하여 선생을 꼬여 내려는 계책으로 부인을 괴롭히고 있었다. 이에 독립투사의 부인다운 의지를 가진 부인이 지금 임시정부 청사의 뒤편에 있는 약간 굽은 소나무에 목을 매어 스스로 목숨을 끊고 말았다. 남편 김철의 안전을 위해 자기 스스로를 버린 것이다. 이 소나무는 일편단심을 나타낸 김철 선생의 부인의 죽음을 헛되지 않게 잘 보존하고 있다.

1920년 1월에 김철 선생은 김구 선생과 같이 의용단(義勇團)을 발기하여 독립운동에 박차를 가하였다. 1932년 1월 상해 대한교민단(大韓僑民團)의 정치위원으로 선출되고, 같은 해 11월 국무위원에 임명되었다. 1934년 다시 국무위원에 선임되어 국무원비서장에 선출되었다. 한때 김구와 맞선 조소앙(趙素昻)과 제휴하기도 하였지만, 한국독립당의 14인 이사 중 한 사람으로 후에 1962년 건국훈장 독립장이 추서되었다. 이런 이력 때문에 김철선생 기념관에 들어서면 김철선생의 기록보다는 상해 임시정부에 대한 기록물과 자료가 더 많이 전시되어 있다.

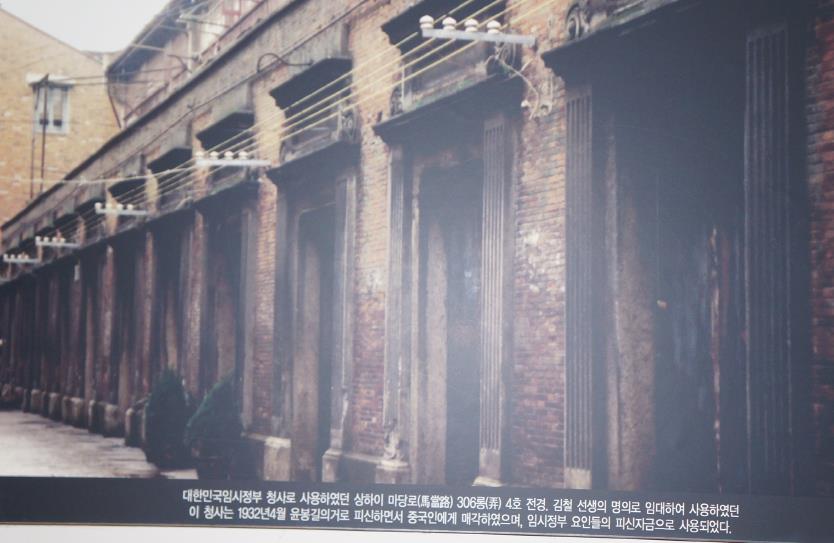

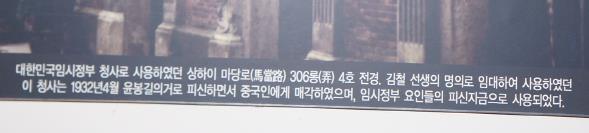

이중에서 가장 눈에 띄는 것은 임시정부 청사 사진의 밑에 쓰인 글귀다. 지금까지 어디에서도 볼 수 없었던 기록이다. ‘대한민국임시정부 청사로 사용되었던 상하이 마당로 366로 4호 전경. 김철선생의 명의로 임대 사용하였던 이 청사는 1932년4월 윤봉길 의거로 피신하면서 중국인에게 매각 되어 임시정부 요인들의 피신자금으로 사용 되었다.’ 라고 적혀 있다. 바로 이런 사연으로 이곳에 상해임시정부청사를 모조라도 건설하게 된 것이다. 사진 속에는 적십자 운동을 하던 모습을 볼 수 있는 사진도 있는데, 당시 적십자 활동으로 어떤 활동을 했는지 좀 더 자세히 보지 못하고 시간에 쫓기다 보니 자세한 것을 알 수 없었다.

이어서 선생을 모시는 사당인 구봉사에 들러서 잠시 머리 숙여 감사를 드리고 나오니, 상해 임시정부 청사의 바로 뒤편에 일강선생의 묘소가 있었다. 묘소 앞을 지나면서 부인이 자결하였다던 소나무를 보았다. 묘소 곁에 남아 있어서 더욱 뜻 깊은 나무라는 생각이 들었다. 나라를 위해 일하는 남편의 장래를 자신 때문에 망치게 할 수 없다는 거룩한 마음씨는 스스로 독립운동을 한 것이나 다름없다 생각한다. 훌륭한 일을 하는 남편에 지지 않을 만큼 바른 뜻을 가진 부인의 애국정신을 본받고, 길이 받들어 마땅할 일이라 생각한다.

편집 : 김미경 부에디터

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령