퇴직하고 학교를 떠난 지 1년이 지나 다시 두 개 학교에 시간강사로 다니고 있습니다. 한 곳은 고3을 가르치는 여학교이고 다른 한 곳은 중1을 가르치는 남녀공학입니다. 그런데 두 학교 교실 분위기는 하늘과 땅만큼 차이가 큽니다. 고3 교실은 침묵이 흐릅니다. 아니. 여학교라서 그런지 시험 앞두곤 침묵이 교실 전체를 묵중하게 지배합니다. 작은 소리조차 미안할 지경이지요.

그런데 중1 교실에 가면 아이들이 큰 소리로 떠들고 공부하는 내내 아이들 질문이 그치질 않습니다. 더구나 시험도 없다 보니 아이들 표정은 항상 밝고 활기찹니다. 교수-학습 과정 전체에 걸쳐 아이들 참여도는 매우 높고 그 열기 또한 뜨겁습니다. 글쓴이는 준비한 수업을 1/10도 진행하지 못한 상태에서 쏟아지는 아이들 질문을 부득이하게 끊을 정도입니다. 실제로 아이들이 보이는 지적 호기심은 그야말로 하늘을 찌를 지경이지요. 교사인 글쓴이가 답하기도 전에 아이의 질문에 다른 아이가 바로 즉답(전태일 -> 신태일)을 하는 게 교실 풍경입니다.

중1 교실 수업을 마치고 나올 땐 힐링이 됩니다. 70세까지도 아니, 건강을 유지한다면 그 이상도 아이들과 함께하고 싶은 마음입니다. 과거 학창 시절, 학생 신분이든 교사 신분이든 스스로 상처받은 어두운 기억들마저 물로 씻어내듯 온전히 치유 받는 느낌입니다. 반면에, 고3 교실을 나오면 씁쓸하고 허전합니다.

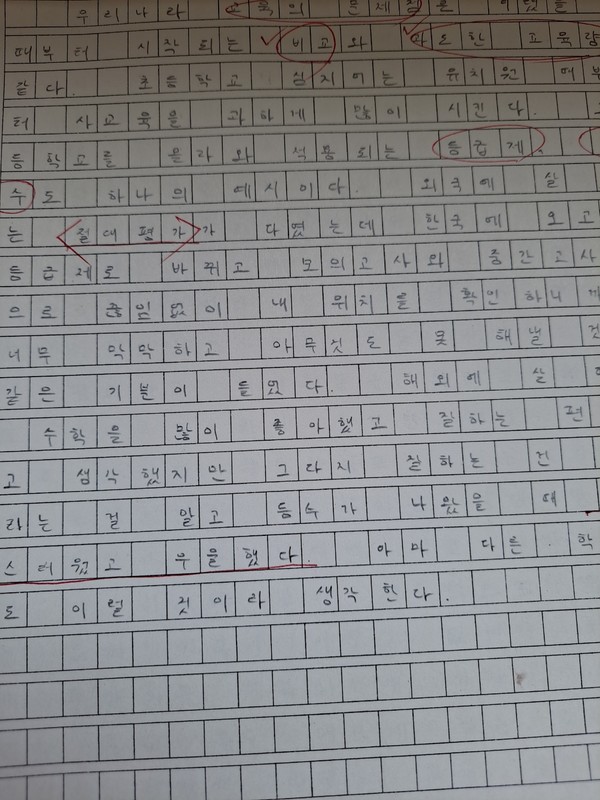

어느 날 고3 교실에서 아이들이 쓴 글을 읽으면서 마음이 아팠습니다. 외국에서 학교에 다닐 땐 수학을 좋아해서 열심히 했고 스스로 잘하는 편이라 생각하며 학문하는 즐거움이 있었답니다. 그런데 우리나라에 와서 중간고사와 수능 모의평가를 보고 난 뒤, 자신의 위치를 확인한 뒤, 크게 실망했다고 합니다. 실제로 한국 고등학교 수학 수준은 미국 대학교 2학년 수준이라고 합니다. 상대평가인 데다 등급제이고 더구나 학교 시험을 치고 나선 등수까지 나오니 끊임없이 자기 위치를 확인해야 했다고 고충을 토로했습니다.

그리고 그런 교육 환경이 너무 막막하고 아무것도 해내지 못할 것 같은 불안감이 스멀스멀 내면에서 엄습했다고 합니다. 그 후, 서서히 수학에 자신을 잃어갔고 좌절감과 함께 우울감마저 스며들었다고 했습니다. 그 아이는 우리나라 교육 문제를 논하면서 어릴 때부터 시작되는 끊임없이 비교하는 사회적 시선과 과도한 사교육 학습량을 지적했습니다. 그 대목에서 마음이 아팠습니다.

그 글을 읽으면서 글쓴이 또한 어른의 한 사람으로서 스스로 부끄러웠습니다. 그리고 마음이 아려왔습니다. 그 아이가 쓴 글을 읽은 시점엔 아이가 학교를 나오지 않고 있었기 때문입니다. 학급회장에게 그 아이가 등교하면 교무실로 와달라고 전했습니다. 조용히 그 우울감을, 그리고 좌절감을 위로해 주고 싶었고 용기를 주고 싶었습니다. 그리고 꿈을 찾아가도록 작은 책을 선물해 주고 싶었습니다.

그러나 이를 어쩌겠습니까! 학급회장에게 말을 전한 다음 날, 그 아이가 교무실로 글쓴이를 찾아왔답니다. 두 번이나 왔지만 정작 오라고 전한 글쓴이는 그 자리에 없었습니다. 다른 바쁜 일로 교무실에 앉아 자리를 지키지 못했던 것입니다. 다음 주엔 오겠지 하는 마음으로 지나갔지만, 일주일이 지난 오늘도 그 아이는 학교에 오질 않았습니다.

아마도 다음 주에도 오지 않을 것 같습니다. 불길합니다. 안쓰럽던 마음이 그 아이가 쓴 글을 읽으며 다시 마음이 아팠다가 지금은 불길한 마음마저 듭니다. 수포자가 아니라 아예 학교를 포기하는 건 아닌지 걱정이 밀려옵니다. 전국 초중고교에서 매년 5만 명 내외 학생들이 학교를 그만둔다는데 이 아이도 그렇게 되는 건 아닌지 혹시나 하는 생각에 불안합니다.

언젠가 동네 학교 담벼락에 내걸린 펼침막이 생각납니다. ‘학생 한 명 한 명을 소중히 여기는 온리원(Only – One) 교육을 실천합니다’는 그 글귀가 귓가에 자꾸 맴을 돕니다.

* 덧붙이는 글

이 글을 올린 오늘, 그 아이가 혹시나 왔을까 해서 그 교실로 가봤는데 놀랍게도 와 있었습니다. 아이와 빈 교실로 이동해 10분 동안 짧지만 얘기를 나누었습니다. 다행스럽게도 담임 선생님과 상담, 그리고 배려 하에 특례입학제도를 생각하며 우울한 마음을 떨치고 열심히 생활하고 있다고 합니다. 한순간 스친 걱정과 불안이 단순히 기우였습니다.

‘학생 한 명 한 명을 소중히 여기는’ 선생님들이 언제나 어느 곳에나 계셨습니다. 과도한 입시 경쟁교육으로 무너져 가는 교육 현장에서 언제나 고투하셨고 아이들을 위해 삶을 온전히 소진하고 있음을 목격합니다. 그분들을 보면 어두운 밤하늘 반짝이는 별처럼 아름답습니다.

교육개혁이 조금은 성공해 이 땅의 선생님들이 온갖 행정 업무로부터 해방되는 그날을 보고 싶습니다. 시간강사인 글쓴이는 수업만 하고 나오지만, 선생님들은 수업 연구와 수업 실제, 그리고 아이들 상담과 행정 업무로 많이 지친 모습입니다. 어느 날 선생님 한 분이 다섯 시간 수업하고 없는 시간 쪼개어 아이들 상담을 하다 보니 그날 점심 식사를 놓친 장면을 우연히 목격한 적도 있습니다. 이름도 명예도 남김없이 아이들 구원에 앞장서며 세상을 떠받치는 선생님들께 하늘의 영광이 함께하길 마음속으로 빌어봅니다.

편집 : 하성환 편집위원, 심창식 편집장

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령