-늘샘, '황무지, 우상의 벌판'뎐을 가다

'A painting is a thought'

죽은 정물을 모사한 서경적 스케치나 뜻도 모르고 그려놓은 난삽한 풍의 추상화가 주류무대인 한국의 지배적인 화단에서 그 리얼한 화풍으로서의 구체적 현실에 터한 한국 화가로서 차지하는 그의 위치는 각별하다 하지 않을 수 없다.

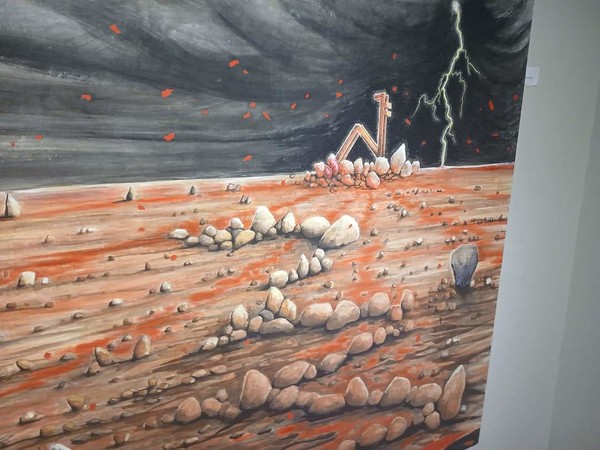

이번 전시회도 그렇다 이땅은 황무지라는 것이고, 그것은 우상의 벌판과도 같다는 것이다.

아니, 그 잘난 종교적 우상숭배와도 같은 미신들이 우리가 생을 온전하게 살아가야 될 이 현실을 황무지로, 풀 한 포기 나기 힘든 적막강산으로 만들고 있다는 것이다.

우상 숭배로서의 종교, 그것은 마르크스(<헤겔법철학비판>)의 지적대로 환상적 실재물이다.

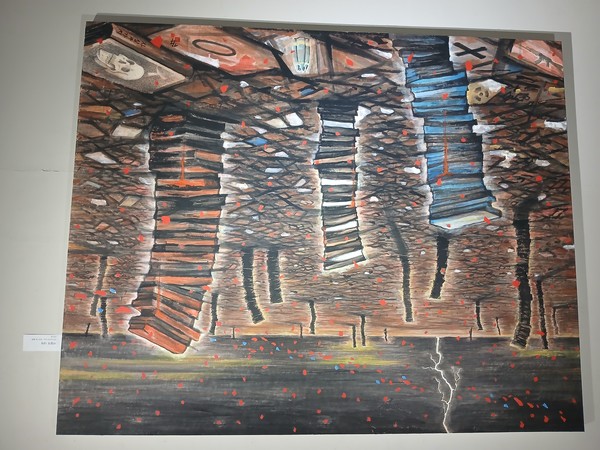

여기, 또 하나의 우상으로 환상적 실재라 할 학벌신화, 근대의 지적 메카니즘을 가로지르는 문자신화에 대한 그의 압도적인 시선은 가히 니체의 망치 수준이다.

그러나 더욱 중요한 것은 바로 정치적 무의식에 대한 예의 신화깨기로서의 검찰 권력에 대한 가혹한 비판의식이다.

검찰은 법을 집행하는 행정기관에 불과하다. 사실 검찰은 정의justice의 사도들이다. 그러나 그들이 인자 권력의 개가 되고 망나니가 되어 칼을 쥐고 무소불위의 과도한 폭력을 행사하고 있음을, 그리하여 이 땅을 황무지로 만드는데 그들이 가장 불의injustice한 집단임을 그는 애써 고발하고 있다 그래 무도한 때한민구 현실에서 검찰은 불의한 집단을 상징하고 있지 않은가. 그리하여 검찰개혁이 또한 가장 중요한 시대의 과제임을 그는 환기하고 있다.

이런 현실 인식은 갑자기 나올 수 없다.

"...장욱진의 회고전을 보고 나서 드는 생각이 있다. 박수근, 이중섭, 김환기 등등 당대 최고라 배웠던 대부분 작가의 작품세계는 왜 하나 같이 '사회 현실과 유리되어 있는가'이다"

-'장욱진 회고전을 보고', 수필집 <고양이처럼 출근하기>(한국스마트협동조합)

바로 여기서 우리는 '형식how'보다 '내용what'을 중시하는 현실주의 화풍의, 사회와 예술은 결코 분리된 것이 아니라는 견고한 미학이론을 지닌 화가의 비판의식을 접한다.

그림은 언어와 더불어 '간접적인indirect' 기호 막대에 불과하다. 그러나 그림이 그림을 넘어 그림 이상의 의미를 지닐 때 그림은 하나의 상징이 된다.

김수영은 문학을 사회의 공기이자 꿈이라 했다. 이같은 인식은 그림도 예외일 수 없다. 예술 또한 하나의 사회적 책임으로서의 이땅이 낳은 의식의 결과물이기 때문이다.

In this regard,

이런 관점에서 볼 때에 있어서 칡뫼김구의 전시가 오늘 우리에게 하나의 시대적 상징으로 다가오고 있는 것은 우리가 처한 '문제적problematic' 현실을 제대로 대변하고 있기 때문이다.

난 그렇게 보았다.

편집 : 양성숙 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령