선형 1

선형(船型)

2, 3 중으로 설명된 부분이 있을 것이다.

이는 중요하다고 생각된 부분이란 생각으로 그렇게 한 것이니 이해하고 읽었으면 한다.

선형에 대한 것은 뒤에 자세히 별도로 설명하겠다.

이충무공전서 상의 거북선 그림을 보면 꼬리가 몹시 올라가 있고 둥글게 보인다.

그런데 만들어진 거북선들은 하나같이 그러지를 못한다.

이러한 결과는 선저의 구조를 생각하지 않고 일하기 편하게 한 결과라고 할 수 있다. 우리 배를 두고 평저선(平底船)이라고 했는데 이 평저선이란 기록의 해석을 선수에서 선미까지가 수평이라고 해석하면서 비롯되었다고 본다.

그래서 이충무공전서 상의 수치대로 배를 만들면 전서 상의 그림과는 전혀 다른 모양의 배가 된다.

즉 그림이 틀렸거나 명시된 치수가 틀렸거나 둘 중 하나는 틀렸다고 볼 수밖에 없다.

조선의 실학자 신경준이 쓴 병선론에는 선수를 1척 올리고 선미는 1척 5촌을 올린다고 기록하고 있다.

거북선에 관해서는 임진왜란 이후 후학들의 기록이나 이충무공 신도비의 내용에 거북선은 당초 몽충선(艨衝船)을 본떠서 만든 것이라고 하는데, 몽충선은 초나라의 전선으로 소가죽으로 배의 위를 덮어 시석(矢石)을 막는 배였고, 도선(棹船)이었으며 배의 폭이 좁은 배였다.

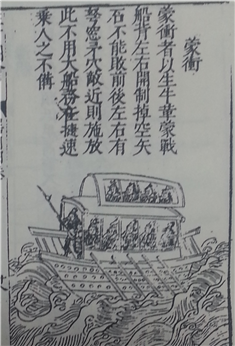

그림 9 몽충선

출전 삼재도회

앞장의 설명과 위 그림 9의 글 내용은, 몽충(蒙衝, 일명 艨艟)이란 쇠가죽(生牛革)으로 전선(戰船)의 등짝을 덮어씌운 것으로 좌우에 도(棹)를 내놓을 구멍(棹空)을 만들어 돌이나 화살로도 부술 수 없다. 전후좌우에 쇠뇌(弩)를 쏘는 창틀과 창 찌르기를 할 구멍이 있어 적이 접근해오면 바로 쏘거나 찌른다.

이 같은 구조는 큰 배에 적용되지 않으며 신속함에 힘써서 적이 미처 대비하지 못하는 허점을 노린다. 고 해석을 하였고, 원문에는 掉로 되어있으나 나무木변을 재방扌변으로도 흔히 쓰는 경우가 있다고 한다.

생 쇠가죽(生牛革)이란 원래 가죽(皮)에서 털만 제거하고 무두질(생가죽에서 털과 기름을 뽑고 가죽을 부드럽게 만드는 방법) 처리를 하지 않는 상태를 말한 것이다.

여기에서 이 배는 신속함에 있다고 했으니 배의 속도를 매우 중시하였다고 본다.

이충무공전서 하권 202쪽의 귀선송(龜船頌)에는 다음과 같은 기록이 있다.

몽충(蒙衝)군함의 옛 제도를 본뜬 뒤에 새 의견을 붙여 거북선을 만들었다고 기록하고 있으며, 공을 다시 모셔올 수 없음을 탄식하면서 거북선을 노래한 것이 있다.

여기에서 새 의견이란 사용하기에 편리하도록 보완 개조하였다는 말일 것이다.

첫 구절에

거북으로 이름한 배 우리임이 만드시어

그 모양 본떠내어 몽충(蒙衝) 대신 쓰시도다.

중 략

옛 제도만 본뜸이랴 사람 손에 달렸도다

본떠서 만드오매 물건이야 예 같건만

신묘하게 부릴 사람 누가 공을 이으리오

그 사람 곧 못 얻으면 헛물건이 되오리니

이 노래 지어내어 구멍 막이 되려노라.

여기에서 거북선을 이순신이 창제한 배라는 말은 아니라고 할 수 있다. 그러나 이충무공전서에 이순신이 창제(創製)한 배라고 되어있어 우리는 그대로 믿고 있다.

배는 선형에 따라 배의 속도, 회전반경, 복원력 등이 결정되는 것이다. 우리의 배는 모두가 평저선(平底船)이라고 한다.

평저선이라도 선저(船底)의 구조가 어떠한가에 따라서 모든 면에서 큰 차이가 난다.

그런데 지금까지 어떤 사람도 배의 수면 아래 보이지 않는 곳의 연구를 한 사람은 없는 것 같다.

단순하게 그림만 보고 배를 만들려고 하다 보니 그렇게 된 것으로 생각한다.

우리 행정의 표본인 전시행정처럼 보여주기 위한 배를 만들면 안 된다는 말이다.

배는 좁으면서 길게 만든 것인가, 짧으면서 넓게 만든 것인가에 따라서 모든 것이 달라지기 때문이다.

이러한 것들은 그 배의 용도에 따라서 만들기 때문에 좁게 혹은 넓게 만드는 것이다.

지금까지 만들어진 배들을 보면 배의 밑이 이물에서 고물까지 수평을 이루고 있는데 이렇게 만들어진 배는 우선 회전반경이 너무 크다는 점을 들 수 있고, 이물에 채이는 물이 너무 많아 배가 속도를 낼 수가 없어 20여 개의 노로 배를 움직인다고 하는 자체가 거의 불가능에 가깝다고 표현해도 무리가 아닐 것이다.

신경준은 병선론에서 배가 운항하는 데에 더디 가거나 빠른 것은 대체로 판목이 두껍거나 얇으냐에 달려있지 아니하고, 대체로 배의 체제가 잘되어 있느냐 아니냐에 달려있다.

그 체제가 반드시 앞에는 무겁고 뒤에는 가벼운 연후에 앞의 보습(앞부분 맨 아래의 바닷물을 갈라지게 하는 곳이 장기(쟁기)의 보습처럼 생긴 것)이 잠기는 형세에 따라 물의 힘이 긴박함을 얻어 반드시 앞은 낮고 뒤는 높은 뒤에 이해득실을 따지지 않고 되어가는 대로 처리하여 자연스레 바람의 힘을 오로지 얻게 되어 순조롭게 순항한다.

이렇게 운행하면 화살처럼 앞으로 나가는데 좌우 몸통이 너무 뚱뚱하여 둥근 배에 가깝다. 배가 너무 둥글게 되면 비록 회전하기는 민첩하지만 앞으로 나가기는 자못 빠르지 않다. 좌우 몸통이 홀쭉하면 길쭉하게 된다.

이 글에서 앞을 무겁게란 표현은 앞이 뒤보다 물속으로 더 깊게 들어가게 해야 한다는 표현을 무겁게라고 표현한 것 같다.

또한 반듯이 앞은 낮고 뒤는 높은 뒤에 이해득실을 따지지 않고 되어가는 대로 처리하여 자연스레 바람의 힘을 오로지 얻게 되어 순조롭게 순항한다. 라는 말에서 이해득실을 따지지 않고 되어가는 데로란 말을 우리는 되새겨보아야 한다.

앞부분만 잘 처리가 되면 뒤에는 판재가 가는 대로 자연스럽게 붙인다는 표현일 것이다. 실제로 배를 만들 때는 앞을 먼저 붙이고 뒤로 붙여가는 것은 예나 지금이나 다 같다.

이미 이때에도 배의 선형에 대해서 너무도 잘 알고 있었으며 배의 속도는 판의 두께와는 무관하다는 것도 알고 있었다.

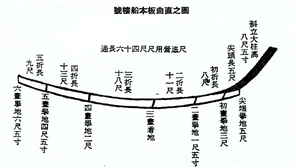

그럼 배를 어떻게 만들 것인가이다. 앞장에서도 언급했듯이 신경준의 병선론에서 말한 그림 10처럼 하면 된다.

그림 10 신경준의 병선론에서

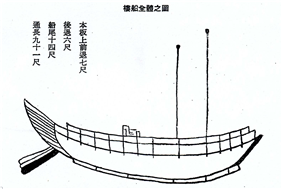

그림 10-1

그림 10-1

이 그림10과 10-1을 보면 선수보다 선미가 더 높음을 알 수가 있는데 이는 앞에서 체인 물이 뒤로 빠져나가면서 더 쉽게 빠져나가고 회전반경을 줄일 수 있게 만든 것이다.

배가 회전할 때는 선수를 축으로 선미가 돌기 때문에 그렇게 해야 한다.

그렇게 어려운 일이 아닌데 너무 어렵게 생각을 하였는지, 아니면 몰라서 그런 것인지는 모르겠으나, 우습게 보는 기능인이나 뱃사람의 의견을 단 한 번이라도 들어보았으면 좋았을 것이다.

그림 11저판(底板) 군산 십이동파도에서 인양된선편

출처: 해양유물전시관 2005군산 십이동파도 해저유적 54쪽

그림 11은 2003년 9월 전라북도 군산시 옥도면(沃島面) 연도리(煙島里) 십이동파도(十二東波島) 해저유적의 발굴 때 인양된 배에 좌현저판(左舷底板)의 선수부(船首部)다.

이 배는 11세기 후반에서 12세기 초반의 배라고 한다. 우리 배는 이 시기부터이거나 아니면 이보다 훨씬 앞서 이물을 들어 올려서 물의 저항을 작게 하는 이러한 선형의 배를 만들었다는 것이 증명된 것이다.

이보다 앞선 9세기에 쓴 엔닌의 입당구법순례행기에 보면 불법을 공부하기 위해 당나라로 오갈 때 우리의 배와 선원들을 임차하여 당나라를 왕래하였다는 기록이 있다.

편집 : 하성환 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령