분단의 골을 넘은 치유의 여정

오인동(1939~2025)은 정형외과 전문의로서 미국에서 성공적인 의학 경력을 쌓았지만, 인생의 후반부는 한반도 분단 극복과 통일운동에 헌신한 인물로 기억된다. 그는 의업(醫業)과 통일이라는 두 갈래 길을 병행한 보기 드문 인물이며, 인간과 인간 사이의 신뢰가 평화와 통일의 첫걸음임을 실천으로 증명하려 했다.

미국에서 성공한 정형외과 의사

황해도 옹진 출신으로 제물포고등학교와 가톨릭대학교 의대를 졸업한 오 박사는 1970년 미국으로 건너가 하버드 의대 정형외과 조교수, MIT 생체공학 강사로 활동했고, 인공고관절 수술기법과 관련한 다수의 특허와 학술상을 받으며 국제적 명성을 얻었다. 그는 미국 내 아시아계 최고 전문가 중 한 명으로 손꼽히며, 로스앤젤레스 인공관절연구원의 원장으로 재직했다 .

북을 처음 방문하며 시작된 새로운 인생

그의 삶은 1992년, 재미한인의사회 학술교류단 일원으로 처음 평양을 방문하면서 전환점을 맞는다. 당시 그는 “평양에 처음 도착한 밤 잠을 이루지 못했다”고 고백하며, 북녘에서 마주한 ‘인간적인 얼굴들’에 깊은 충격을 받는다. 냉전적 사고 속에서 주입되었던 ‘빨간 괴물들’의 이미지가 깨지고, 그곳에도 자신과 같은 동포들이 살아가고 있다는 자각은 그의 인생 궤도를 근본적으로 바꾸었다.

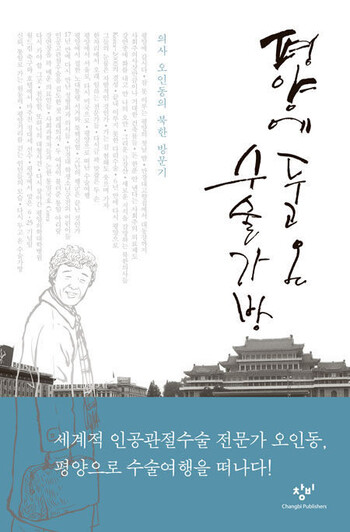

첫 방북 후 그는 북한 의료현실의 열악함과 북한 의료진의 갈증을 목격하고, 인공관절 수술 기법을 북의 의사들에게 전수하기 위한 계획을 수립했다. 이후 그는 사재를 털어 수술 기구를 준비하고, 매년 평양을 방문하여 북한 의사들과 함께 수술을 집도하며 ‘의료 교류’를 통한 민간 통일운동을 실천했다. 그의 대표작 『평양에 두고 온 수술가방』은 그 과정을 담은 생생한 기록이다 .

북녘의사들과의 신뢰: 사람과 사람 사이에서 시작된 통일

북녘 의사들과 처음에는 경계가 깊었지만, 몇 차례의 협업과 대화를 거치며 점차 ‘의학적 동지애’가 형성되었다. 그는 한 회고록에서 이렇게 말했다. “남과 북의 마음을 고친 건 수술기술이 아니라 신뢰였다.” 오 박사는 반복적으로 “통일은 체제 논쟁 이전에 사람과 사람 사이의 신뢰에서 출발해야 한다”고 강조했다.

그가 수술가방을 평양에 두고 온 이유도 여기에 있다. 그것은 단지 물리적 기증이 아니라, 다음을 기약하는 신뢰의 상징이자, “나는 다시 돌아오겠다”는 약속이었다.

남북연합방론과 대안적 통일 구상

오인동 박사는 의사일 뿐 아니라 날카로운 현실 인식과 대안을 제시한 정치적 사상가이기도 했다. 그는 『밖에서 본 한반도』와 『밖에서 그려보는 남북연합방』 시리즈를 통해 ‘남북연합방’이라는 새로운 통일 모델을 제안했다.

그가 구상한 ‘연합방’은 남북이 각각의 체제를 유지한 채, 경제공동체를 우선 구성하고 점진적으로 정치적 통합으로 나아가는 모델이다. 이는 독일식 흡수통일을 경계하며, 남북이 대등한 주체로서 상호 의존과 평화공존을 꾀하는 접근법이다. 그는 이를 “진짜 통일대박론”이라 부르며, 구체적인 재정 계획과 병력 감축안, 사회간접자본 확충 방안까지 제시했다 .

오 박사는 ‘민족경제의 시너지 효과’를 강조하며, 남한의 자본·기술과 북한의 자원·노동력이 결합될 때 한반도는 세계 5대 경제강국 반열에 오를 수 있다고 주장했다. 그는 “통일은 비용이 아니라 투자이며, 분단비용을 줄이고 공동이익을 키우는 구조 전환”이라고 강조했다.

균형감 있는 목소리

그의 입장은 단순한 친북도, 반미도 아니었다. 그는 미국의 동맹 정책이 남북통일을 방해하고 있다고 비판하면서도, 미국 내 여론과 의회 정치와도 적극적으로 소통했다. 그는 클린턴·오바마 정부 시절 백악관에 한반도 정책 건의서를 제출했고, 미국 주요 언론에 기고를 이어갔다 .

또한 북한 당국자에게도 비판을 아끼지 않았다. 북의 인권 현실과 지나친 체제 방어 본능에 대해 “형제 사이에도 쓴소리는 있어야 한다”며 고위 간부 앞에서도 직언을 마다하지 않았다. 그는 “비판은 진심 어린 신뢰에서 나온다”며, 오히려 그런 정직함이 관계를 단단하게 만든다고 믿었다.

마지막까지 실천한 ‘평화지향적 민족주의’

그는 자신의 삶을 ‘남과 북의 병든 다리를 고치는 정형외과 의사’로 비유했다. 어느 한 쪽만의 의지로는 설 수 없고, 양쪽이 균형 있게 서야 한다는 신념이었다. 통일이 추상적 이념이 아닌, 일상의 따뜻한 접촉과 신뢰로부터 출발해야 한다는 그의 메시지는, 오랜 분단 속에서 지친 이들에게 새로운 희망의 실마리를 던졌다.

2024년, 그의 타계 소식이 전해졌을 때, 많은 이들이 “그는 단지 환자의 무릎만 고친 것이 아니라, 민족의 마음을 꿰매고 있었다”고 기억했다. 오인동은 물리적 통일 이전에 감정적 통일을 이룬 ‘의사’이자 ‘다리 놓는 사람’이었다.

글 쓴이: 박세진 (Dr. Sejin Pak, Retired Professor of Sociology, University of Adelaide, Australia) 김반아(박은명)의 친동생

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령