- 거북선은 어디서 만들었을까?

거북선은 어디서 만들어졌을까?

1) 선소란?

선소란 배를 만들거나 수리하였던 곳인데 여기에서는 배를 만들었던 곳이나 배를 매어두거나 수리도 같은 곳에서 이루어졌음을 의미한다.

조선 시대에는 그 많은 전선을 어디에서 만들었는지를 알아보려 한다.

오늘날의 조선소들을 보면 거의 옛날 조선소가 있었던 곳이나 그 인근에 있음을 알 수 있다. 옛날이나 지금이나 사람의 생각은 같았다고 본다.

옛날부터 그 많은 전선을 어디에서 만들었을까? 그동안 학자들에 의해 몇 군데 알려지기는 하였으나 알려지지 않은 곳이 더 많은 것 같다.

지금까지 알려진 곳들을 보면 전라좌수영의 본영인 여수시 진남관 앞 중앙동 4거리(그림29 참조, 지금은 매립되었음)의 선소와 돌산읍 군내리 서외마을의 방탑진 선소 등이 있고, 여천선소유적(麗川船所遺跡)은 고려 때부터 배를 만들었던 곳이라고 하며 임진전쟁 때는 거북선을 만들었던 곳으로 잘 알려져 있다.

그런데 보성군 득량면 비봉리 선소, 전북 부안군 진안리 조선소 터(검모포(黔毛浦) 지금의 곰소항), 완도 죽청리의 부추언(艀䑼堰) 두 곳, 완도의 정도리 구계등도 옛 지명은 부추(艀䑼)라고 불렀던 것을 보면 이곳에서도 배를 만들었거나 수리를 하였던 곳이라 할 수 있다.

광양시 진월면의 선소, 이곳은 섬진강의 하구로 신라와 백제의 경계 지역이기도 하지만 임진, 정유재란 때 왜구의 침입로(路)라 했는데, 섬진강에는 20여 곳의 나루터가 있었던 곳인데 이곳 말고도 또 다른 선소가 있었을 것으로 본다.

그림21여수의 선소자리 굴강: 임란당시 거북선을 건조한 곳

여수시 시전동 708번지 일대 출처: 여수시

장흥의 죽청리 선소, 이 밖에도 알려지지 않는 곳이 많이 있을 것이다. 특히 보성의 비봉리 선소는 주민들의 말에 의하면, 무기를 만들었던(대장간) 곳으로 추정하고 있는 이곳에서는 쇠붙이가 많이 나왔다 하고(김성열씨의 집터) 선착장 밑에는 아름드리 통나무가 묻혀 있다고 한다.

또 장흥의 죽청리(장흥군 관산읍 죽청리 산 26-1번지 일대) 조선소 자리는 여, 몽 연합군의 전함을 만들었던 곳(장흥문화원)이고 조선소 터 위에 도목수의 묘가 있다고 전해지고 있으며 완도의 부추언 두 곳은 지금도 부추언 이라고 부르며 청해진 장도의 좌우에 각각 있어 확실한 조선소의 터라고 생각된다.

또 다른 선소로 추측되는 곳으로 완도의 망석리 420번지의 지선을 지금도 부추라 불려오고 있다.(김양수의 말) 또한 정도리 구계등(구경짝지, 九境汋地)의 방풍림이 있는 곳을 옛날에는 부추라고 불렀으며 마을(正道里) 총회의 때는 부추림(艀䑼林)에 관한 의안이 상정되어 그곳의 나무 관리에 대한 논의가 있었다고 한다.(완도 황정주 씨의 말)

이 부추림이라고 하는 것이 다른 의미일 수도 있다. 즉 부추라는 뜻이 배를 만들거나 수리하는 곳이니 배를 만들 나무가 있는 곳이란 해석도 할 수 있을 것이다.

그러나 이곳은 지금도 당시에 배를 만들었던 소나무(황장목)가 남아 있는 곳이다.

지금이야 둑을 쌓아서 논으로 쓰고 있지만, 그 이전에는 바닷물이 들어온 곳이고 지세가 구부러져서 바깥 바다에서는 전혀 보이지 않아 어쩌면 전선을 만들기에 아주 좋은 장소였을 수도 있는 곳이다.

2) 남해선소

그림22 남해의 선소 제공: 남해문화원

그림22의 비에 명칭과 내용은 다음과 같다.

경상남도 유형문화재 제27호로 1972년 2월 12일 지정되었으며 남해군 남해읍 선소리 192-9번지에 있다

문화재명은 장량상동정마애비(張良相東征磨崖碑)이다.

임진왜란과 정유재란이 끝나는 선조 31년(3931,1598) 마지막 전투인 노량해전에서 일본 패잔병 500여 명은 관음포로 통하여 육지로 올라와 일본군이 주둔하였던 선소 왜성으로 갔으나 왜성에 주둔군이 없자 패잔병들은 주민들의 선박을 탈취하여 일본으로 도주한 후, 명나라군은 이곳에 도착하여 왜군을 찾으니 이미 떠나고 없으므로 다음 해인 선조 32년(3932, 1599)에 왜성 아래에 있는 자연암(自然岩)에다 유격대장(遊擊大將) 장량상(張良相)이 각자(刻字)한 것이다.

내용은 명나라 황제의 명에 의해 제독 이여송(李如松)과 수군도독 진린(陳璘)이 남해까지 와서 왜군을 무찔렀다는 명나라의 위대함을 암각(岩刻)한 전승시비(戰勝詩碑)로 12행(行) 종서(縱書)로 된 마애비다.

주목(周綠)에는 당초문(唐草文)으로 띠를 돌려 새겼다. 비문 말미에 만력(萬曆) 二十六年 계추(季秋) 국가복유(國家復有) 간동제(干東弟) 유시(維時) 조선수왜환지시(朝鮮受倭患至是) 육칠년의(六七年矣) 아사구지(我師救之) 황명(皇明) 만력(萬曆) 二十七年 양월상완길조일건(陽月上浣吉兆日建)으로 새겨져 있다. (남해문화원제공)

그러나 실제로 이곳에 가보면 지형으로 보아 배를 만들 수 있는 곳이라고 하기엔 무리가 있다. 다만 배들이 정박했던 곳인데 이곳을 선소라고 부르게 된 것은 아닌가 싶다.

3) 대굴포 선소

함평문화원에 의하면 또 하나의 새로운 선소가 있었다고 한다.

4339(2006)년 함평군 문화원의 향토문화 논단에 의하면 세종14년(3765, 1432) 10월 20일 전라도 순찰사 정흠지가 본도의 대굴포(함평군)에 있던 수영을 목포에 옮겨 설치하고 목포의 전라도 수영을 해남의 황원으로 옮겼다(3773, 1440).

또한 함평군 향토문화지 창간호와(4322, 1989) 한국 향토사 전국협의회지 1집(4322, 1989)에 발표한 논문에 의하면 3765(1432)년 맹사성, 윤희 등이 찬진한 세종실록지리지 전라도 관방수어항에 수군처치사영이 무안의 대굴포(당시는 무안현이었으나, 지금은 함평군에 속함)에 있고 대선 8척, 중선 18척, 군1,895명, 초공(梢工)21명이 있었다고 했고, 무안현의 관방항에 대굴포 수군처치사영에 병선이 정박해 있다고 했다. 그림18의 O표가 되어있는 곳이 대굴포다.

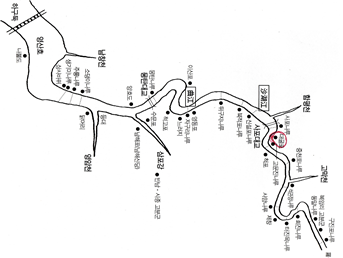

그림23 영산강, 구진포에서 목포까지

출처: 우리배 고기잡이

지금이야 모두 농경지로 쓰고 있지만 당시에 대굴포가 있었던 곳이라는 데는 큰 이견이 없다.

한편 4336(2003)년 7월 10일부터 전남매일(정철 기자, 광주소재)에 연재된 기사 중에는 대굴포에서 처음으로 거북선이 제작되었다고 했으며, 태종 15년에 병조의 좌대언으로 있던 나주 출신 탁신의 상소에 의해 성능이 강화되고 외형이 개조되었고, 나주 노안 출신 신숙주에 의해 중국, 일본, 유구국 등의 선박에 장점을 살려 거북선을 개량했으나 왜구의 소멸로 인해 그 효용이 떨어져 200년의 세월이 흐르다가 왜적의 침입을 예견한 곤재 정개청(3921(1588), 곤재의 도이장욕설(島夷將慾說)과 그의 문도인 송재문, 오익창, 나덕신, 나덕영 등 양명학자와 나대용, 박만천, 나치용, 이설 등 영산강 인근 출신 무관들에 의해 영산강 대굴포(현 함평군 학교면 곡창 함대곡마을)에서 다시 건조되기 시작했으며 이러한 사실을 뒷받침할 기록이 송재민의 해광집, 오익창의 사호집과 번앙집, 의병장 김천일의 종사관 임환의 습정유고, 임전의 명고집, 나대용, 박만천의 문집에 수록 되어 있다고 한다.

대굴포는 고려 말 나주 문평 출신 정지와 부안 위도 출신 이희가 왜구방어책 10조를 통해 배 제작의 최적지로 지목하였으며 바다에 인접한 선소보다 내륙에 있는 대굴포의 선소가 왜적의 급습을 방지하는 장점이 있다는 점을 들고 있고, 고려 말에 제작된 거북선이 200년이 지난 임진전쟁 몇 년 전부터 나대용, 손재민 등에 의하여 다시 건조될 수 있었던 것은 전함 제작과 해전에서 탁월한 역량을 발휘했던 정지의 가문과 혼인 관계를 맺었던 광산 탁씨, 홍주 송씨, 예안 이씨, 광산 김씨, 나주 나씨, 금성 나씨, 담양 김씨 무안 박씨, 함평 이씨, 함양 오씨, 양성 이씨, 고령 심씨 등을 통해 거북선의 설계도나 제작기술이 전승되었을 가능성이 높다 했다.

당시 무안출신 선무원종공신1등훈 이었던 구암 김충수(龜巖 金忠秀)의 행장에 정유전쟁이 일어나니 집안에서 심부름하는 사람과 마을 사람은 물론 인근의 뜻을 같이하는 천여 명을 규합하여 관군을 돕고자 길을 떠나려던 1597년 9월5일 적의 배가 몽탄강을 거슬러 올라오니 부인 금성 나씨(나덕원(羅德元)의 누이)와 두 어린 아들을 대굴산에 은신케 하고 병졸을 사포나루에 모이게 하여 준비된 배에 올라 적을 맞아 교전하였으나 중과부적으로 대굴산으로 후퇴하여 진을 치고 싸웠으나 사로잡혔다.

적이 항복을 권유하였으나 나는 조선의 신하인데 어찌 너희들에게 항복할 수 있느냐며 굽히지 않았다. 적은 공의 몸을 처 죽게 하였고, 부인 금성 나 씨도 함께 순절하였다고 한다.(함평문화원)

이러한 새로운 사실이 밝혀졌으니, 더 체계적인 연구와 발굴이 이루어졌으면 한다.

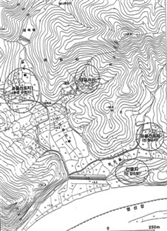

그림24대굴포및주변유적위치도 그림25조선초전라 수영 및 병영 이동경로

출처: 함평문화원 출처: 함평문화원

4) 우이도 선소

다음으로는 우이도(牛耳島)의 선소(船所)에 대해서 알아보자. 우이도는 전라남도 신안군에 속한 도서이다.

이곳의 선소(船所)는 우이도의 진리에 있으며 영조 21년(4078,1745) 3월에 만들어졌다고 한다.

이곳에 시설을 한 것은 섬에 선재목이 많았으며, 먼바다에서 연안으로 들어오는 길목에 있어 이곳에서 바람을 피하거나 기다리기도 하였으며, 식량이나 식수 등을 조달받기도 하였을 것이다.

이곳 선소의 선착장을 지역민들은 우이도 선착장이라 부르고 있으며, 현재 남아 있는 시설은 길이가 63.3m, 높이2.2~3m, 폭1. 6m 정도이며, 형태는 산의 경사면에 반하여 타원형 모양을 하고 있으며, 선창 안에는 배만 정박을 한 것이 아니고 인근의 야산에서 굵은 소나무를 베어다 배를 건조하고, 선재목을 저장해 두기도 하였다.

선창의 북쪽으로 약 5m 정도 떨어진 산기슭에 선창의 중건비가 세워져 있다. 이 비석의 규모는 높이 95cm, 폭 40~46.8cm, 두께 10.6~11.2cm이다. 밑폭이 40.5cm이고 위로 가면서 넓어져 위 폭이 46.8cm이다.

오랜 세월을 지나면서 글씨들이 많이 훼손되어 식별하기가 어려운데 다행하게도 마을 주민 문채옥씨가 비문을 적어두어 그 내용을 알 수가 있다.

문채옥씨는 화주 중 한 사람인 문일장(文日章)의 8대손이다.

내용인즉 4078(1745)년 3월에 마을 주민 김하승(金夏昇)등 21명이 시주하고 최두산(崔斗山)등 4명의 화주(化主)가 집행하는 일을 맡아서 비를 세웠고, 석공(石工)은 김해선(金海先)과 승려 랑진(郞眞)이고, 야공(冶工)은 김와룡(金臥龍)이 맡았다. 이 선착장은 그 형태가 완전히 남아있는 유일한 포구의 시설로 보존 가치가 매우 높다.

그림G 우이도 선창 사진

출처: 해양유물전시관, 광주일보(우측)

이러한 선창은 단순히 배만 접안을 하는 것이 아니고 바람을 피신하기도 하고 배도 만들고 수리도 하는 복합적인 기능이었을 것이다.

또 바다를 항해하다가 배가 수리해야 할 일이 생겼을 때 이러한 곳에서 수리 등을 하고 다시 항해를 하는 일종의 수리소 성격도 지니고 있었을 것이다.

이러한 곳들이 이곳 우이도에만 있었던 것은 아닐 것이다. 도서로 형성된 전남의 서남해에는 여러 곳이 있었을 것이다. 이러한 곳들을 더 늦기 전에 찾아서 기록으로 남기는 것도 현재를 사는 사람들의 몫이라 생각한다.

비문의 내용을 보면 다음과 같다.

전면: 船艙功積碑

施主

金夏昇, 金乙丑, 黃重良, 金首鶴, 朴百萬, OOO, 金成甲, 高干唐, 朴三哲, 趙玉先, 李明元, 金良昌, 尹發O, 安莫先, 蔡先宗, 金永世, 安萬均, 姜OO, 高斗山, 金敍元, 金重兌

化主

崔斗山, 文日章, 崔聖弼, 李尙遠

후면: 羅州牛耳船艙重建碑

乾隆 十年乙丑三月

刻字

石工 金海先, 僧 郞眞

冶工 金臥龍

(이상은 목포해양유물전시관에서 발간한 책 우이도에서 발췌하였음)

편집 : 하성환 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령