한국의 인문학은 번창할 수 있다

The Korean liberal arts can thrive

'일차정보를 이차정보, 하이퍼-링크화 된 이야기/말하기상태로 변환시켜라'

* 다음 텍스트를 간단하게 요약할 것을 염두에 두고 읽어보자

-이미지 출처, '경향신문'

세상에는 많은 공부가 있다. 제일 어려운 것이 과거 공부이고 그 다음이 행정실무 공부이고 그 다음이 고문(古文) 공부이다. 고문인 문(文)·사(史)·철(哲)을 익히 배운 뒤에 과거 공부나 행정실무 공부를 하면 큰 힘을 들이지 않고도 쉽게 성공할 수 있으나 고문에는 어두우면서 과거 공부만 한다면 뒷날 아는 것이 없어서 크게 고생만 한다.” 다산 정약용의 ‘위다산제생증언(爲茶山諸生贈言·제자들을 위해 베푼 말)’을 박석무 다산연구소 이사장이 풀어 쓴 글이다. 다산은 이렇게 고문, 요즘 말로 문학, 역사학, 철학이 모든 학문의 기초임을 일깨웠다.

원로 역사드라마 작가 신봉승은 ‘문사철 600’의 전도사다. 이 말은 “30대 안쪽에 문학책 300권, 역사책 200권, 철학책 100권을 읽어야 참된 지식인, 교양인 대접을 받을 수 있다”는 뜻이다. 문학은 ‘언어의 보고(寶庫)’로서, 역사는 ‘체험의 보고’로서, 철학은 ‘초월의 보고’로서 가치를 발휘한다는 것이다. 그는 인터넷에서 얻는 단편적 지식으로 삶을 풍요롭게 할 수 없다면서 젊은이들에게 ‘문사철 600’에 도전할 것을 권하고 있다.

문학·사학·철학 순으로 부르는 것은 관행일 뿐이다. 철학을 앞세워도, 역사가 앞에 가도 상관 없다. 문사철은 학문의 근본이 되는 인문학, 즉 인간의 존재와 가치에 대해 본질적 질문을 던지는 학문을 뭉뚱그린 말이다. 그럼에도 이미 오래 전부터 인문학, 문사철은 이 땅에서 외면당하고 있다. 대학에서 취업률이 낮아 미달사태가 나고 폐과의 운명을 겪기도 한다. 몇년 사이 없어진 철학과만 해도 10여곳에 이른다.

이런 형편과는 달리 미국에서는 요즘 철학이 대학생들을 끌어들이고 있다는 소식이다. 뉴욕타임스에 따르면 이라크 전쟁의 도덕성이나 최근 정치적 관심사에 대해 철학적 관점으로 접근하려는 신세대 학생들이 늘고 있다. 이에 따라 많은 대학에서 철학 전공자가 1990년대와 비교해 2배나 늘었다. 정치학이든 자연과학이든 철학이 그 모선(母船) 역할을 한다는 인식이 확산된 덕이다. 탁상공론식이고 철학고전에 의존하던 교육방식을 바꿔 심리학, 경제학 등 다른 학문과 접목시키는 시도도 주효했다. 요컨대 학생들이 재미를 느끼게 하는데 성공했다는 얘긴데 우리에게 타산지석이 될 수 있을지 모르겠다.

- 경향신문 '여적', 김철웅의 '철학의 부활'(2008. 04. 07)

정보를 보다 효과적으로much more effective 요약, 전달하기 위해서는 주어진 텍스트를 이야기로 전환해야 한다 조각처럼 단문으로 된 일차 정보는 실제 구술적 글쓰기가 이뤄지는 상황에 적절하지 않기 때문이다 또한 단정적인 서술은 일방적이고 권위적인 느낌이 강하다 때문에 일차 정보를 보다 접근이 용이한 하이퍼 링크hyper-link 서사 상태로 가공해야 한다

가령,

1, 통계는 말해준다

Statistics indicate

2, 많은 고3 상급생들이 졸업후 바로 대학생활을 추구하는 대신 흔히 공무원 시험을 선택한다

More high school seniors are opting to take the civil service exam straight after high school instead of pursuing a college education

1, 2는 단문의 형태를 띠고 있다 하지만 단문이라는 초기 상태로는 커뮤니케가 불안하다 즉 정보는 다른 정보와 서로 만나 매개, 사회화 되지 않으먼 하나의 낯선 얼굴로 머물러 있을 뿐이다 따라서 1과 2의 초기정보를 다음과 같이 초과정보, 간접화 상태로 전환시켜야 비로소 독자와 만날 수 있다

통계를 보니, 많은 고3 상급생들이 졸업후 바로 대학생활을 추구하는 대신 흔히 공무원 시험을 선택한다고 한다

More high school seniors are opting to take the civil service exam straight after high school instead of pursuing a college education, statistics indicate

이야기, 서사화narrativization는 이렇게 외부의 현실을 단순하게 모방만 하는 복사가 아니라 그 현실을 재구하고, 나아가 그 현실적 재료들을 재창조하고, 변화시키기 위해서만 의미를 가진다 '이야기'에 기반을 둔 현대의 언어story-based today's language가 토키라이팅talky writing이라는 구술적인 빠롤의 성격을 띠는 이유가 여기에 있고, 우리가 서사화를 통해 행동에 동참하게 되는 이유도 여기에 있다 그만큼 서사화의 설득력이 높기 때문이다

또 임의의 가상 독자를 상대로 하는 글에서는 노트럴한 서술체가 무난하지만, 청자를 마주하고 있다면 당근 그 청자의 분위기에 맞게 경어체를 구사해야 한다

자, 그렇다면 우선 위 글을 어떻게 하먼 간명하게 요약할 수 있을까 보자

무릇, 모든 사물에 핵core이 있듯이, 정보에도 이런 핵kernel sentence에 해당하는 게 있다. 즉 나무에 뿌리와 줄기가 있고서야 꽃이 피고 열매를 맺을 수 있듯이, 하나의 글도 '사실'이라는 뿌리와 줄기를 지녀야 비로소 '가치'라는 꽃과 열매를 얻을 수 있다 여기서 '사실(소)'와 '가치(소)'를 합하여 나는 '문장소文章素' 라 한 바 있다(김상천 저, <텍스트는 젖줄이다>, 소명출판)

그렇다먼 위 글의 핵심문장, 즉 사실소와 가치소는 무엇인가

- 사실소(결과); 1, 한국에서는 철학이 외면당하고 있다

2, 미국에서는 오히려 철학이 부활하고 있다

- 가치소(원인); 1, 철학은 인문학의 기초다

2, 이것은 철학이 모선 역할을 다하고 있다는 인식이 확산되었기 때문이다

따라서 두 차원의 문장소들을 그 문맥에 따라 자연스럽게 얽어 놓으면 다음과 같이 될 것이다

"한국에서 철학 등 인문학이 외면당하고 있는 현실과 달리 미국에서 철학이 부활하고 있는 것은 철학이 인문학의 기초로서 그 모선 역할을 다하고 있다는 인식이 확산되었기 때문이다"

위 글을 다시 경어체로 바꾸면 다음과 같다

"한국에서 철학 등 인문학이 외면당하고 있는 현실과 달리 미국에서 철학이 부활하고 있는 것은 철학이 인문학의 기초로서 그 모선 역할을 다하고 있다는 인식이 확산되었기 때문입니다"

사실에서 가치로...

중요한 것은 사실소(이/가)는 기지정보로 이루어져 있고, 가치소(은/는)는 신정보로 직조되어 있다는 점이다. 이런 사실이 가리키는 것은 사실과 가치는 서로 분리불가능하먼서도 사실보다는 가치에 의미가 있음을 말한다 왜냐하먼 사실은 다만 사실에 그치고 마는 것이지만 가치 차원에 이르러서야 사실은 의미화signifying에 이르기 때문이다

여기서도 마찬가지다

'미국에서 철학이 부활하고 있다'는 당시의 사실은 사실 차원일 뿐이다 이것은 무시할 수 없는 팩트의 문제로, 중요한 것은 과연 이것이 가치 차원으로 변화하여 의미화의 지평을 얻지 모하먼 사실은 다만 냉장고에 넣어둔 고기뭉텅이 같은 것일 뿐이라는 점이다

그러나 이것에 화력을 가하먼 부드럽고 감미로운 고기를 얻을 수 있는 것처럼, 꼭 그처럼 미국에서 철학이 부활하고 있다는 사실 또한 하나의 사유의 불을 가해 '그것은' 하고 대자적 사유라는 개념적 종차의 지평으로 넘어가는 순간, 의미화의 불꽃은 피어난다 '...은 철학이 모선mother-boat 역할을 한다는 인식이 미국사회에 확산되었기 때문'이라고...

그래 정보는 어티케 지식이 되고, 문화가 되는가? 바로 여기, 사실이 가치화하는 사유의 순간 지식의 나무가 자라고 문화의 꽃이 피어나기 시작한다

......

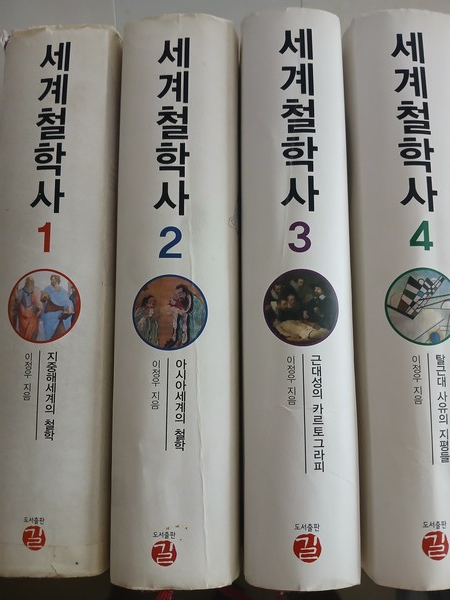

사실이 그러한지 여기, <세계철학사1,2,3,4>(이정우, 길)라는 전무후무한 위업을 달성한 한국 현대철학자의 저서의 첫 문장을 보자

-원효 이후, 세계철학사의 당당한 일부가 된 K-철학의 금자탑이라 할 철학자 이정우의 <세계철학사1,2,3,4)(길)

"철학자들은 늘 '세계 전체'를 논하곤 하지만 그러한 논의들은 사실상 특정한 세계-지평 위에서 이루어진다."

장장 3,000 페이지가 넘은 대작의 모든 게 이 한 문장에 다 들어 있다

- 사실소: 그동안 철학자들은 늘 '세계 전체'를 논해왔다

- 가치소: 그러나 그러한 논의들은 사실상 특정한 세계-지평 위에서 이루어진다

사실소는 부정할 수 없는 진위의 세계에 기초하고 있다 실제로 그동안의 철학사는 세계전체를 논해왔다 그러나 그러한 논의들은 사실상 특정한 관계로서의as certain relations 세계-지평 위에서 이루어진다 라고 비판적 사유의 대상이 되먼서 의미화의 세계에 진입하고 있다

여기, '특정한 세계-지평'은 바로 서구 중심의 세계철학사라는 것에 대한 비판적 암시에 다름 아니고, 이는 결국 이 철학사를 동북아 사유의 틀로, 한국적 사유의 하나인 기철학의 세계-지평으로 장장하게 기술할 것임을 예고하고 있다

-좀 냉정하게 보건대, 이것은 "이제까지 철학자들은 세계를 다양하게 해석해왔을 뿐이다. 그러나 문제는 세계를 변화시키는 데 있다."는 마르크스의 유명한 포이어바흐에 관한 테제를 모방, 변조, 수정한 것에 불과하다

그러나 이것은 분명 외부와의 특정한 관계로서의 세계-지평을 지니고 살아가지 않으먼 안되는 한국의 현대철학자인 이정우의 창조적 눈깔의 외화된 형태가 아닌가

어쨋든 이것은 실로 전체를 개괄-파지하는 놀라운 요약적 기술 능력이 아닐 수 없는 것으로, 위대한 철학자는 위대한 창조자임을 웅변하고 있다

난 그렇게 본다

......

"사람들은 보는 법을 배워야 하며, 생각하는 법을 배워야 하고, 말하고 쓰는 법을 배워야 한다."

-프리드리히 니체, <우상의 황혼>, 아카넷

계속 이어집니다...

편집: 김상천 객원편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령