- 푸코 이해의 핵심적인 단서들

<말과 사물>의 계보학

고전은 하나의 대해大海와도 같은 것...

제2의 프랑스 대혁명의 봄, '68혁명의 기원이 된 작품으로 대체 푸코의 고전 <말과 사물>(1966)이 지닌 함의는 무엇이고, ‘인문과학의 고고학’이라는 부제를 통해 짐작할 수 있듯이 이 고전에 영향을 미친 당시 프랑스 내외의 지적, 사회문화적 환경은 무엇인지, 앞에서 본 대로 60년대의 프랑스의 대혁명의 기운은 미국을 비롯 독일뿐만 아니라 한국(4.19)에서도 마찬가지로 세계적인 현상이었다

그래 하나의 문화적 결절점a cultural node으로 이 거대한 바다와도 같은 세계적인 고전에 흘러든 사상의 강물은 하나둘이 아닐 것이니, 아래의 순서대로 진행해보자

1, 푸코와 사르트르

2, 후설과 프랑스 현상학

3, 푸코와 니체

4, 푸코와 하이데거

5, 푸코와 도스토예프스끼

6, 푸코와 블랑쇼

1, 푸코와 사르트르

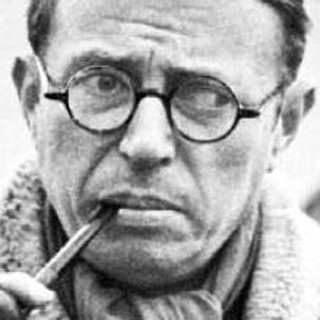

푸코의 <말과 사물>(1966)이 있기 전에 사팔뜨기 실존 철학자 사르트르의 <말>(1964)이 있었다 이 사르트르의 대표작의 하나로 노벨문학상 - 무론 사르트르는 이 상을 거부하였다 - 을 안김으로 그의 위상의 어떠함을 세계에 떨치고 기염을 토하게 하였을 뿐 아니라 그의 실존주의 사상을 문학적으로 인정받는 계기도 되었다 그러나 라이벌 작가, 철학자들에게는 넘어서야 할 벽이 된 작품이 되기도 했다

그리하여 푸코, 당대의 투사이자 쟁쟁한 사상가에게 사르트르의 <말>은 하나의 '문제적problematic' 텍스트가 되었다 왜냐하면 이 <말>을 넘어 푸코의 <말과 사물>이 모닝빵처럼 팔리먼서 푸코는 일약 철학계의 스타가 되었을 뿐 아니라 사상적 전회를 이루며, 프랑스 철학의 풍향계가 ‘실존주의’에서 ‘구조주의’로 넘어갔기 때문이다. 과연 그럴까 작품 속으로 미끄러져 들어가 보자

사르트르의 <말>이 있기 전에도 출세작인 <구토>(1938)가 있었고, 이를 개념적 사유로 빚은 세기적인 철학서 <존재와 무>(1943)가 있었다

- 전후 최대의 실존주의 철학자, 사르트르 그는 프랑스 지식계의 왕자였다

'구토'는 로깡탱이 욕지기, 어지럼증을 느끼는 아찔하고 낯선 경험이다 이것은 전후의 불안이 부르주아들에게 던져준 감정구조를 상징한다고 볼 수 있다 즉 그동안 플라톤적 관념이라는 자아가 사물에 앞서 존재하므로 인간은 언어(말)라는 범주로 바깥의 사물, 타자를 분류하여 안정된 개념체계 속에 편입시켰다고 보았다. 이것을 우리는 ‘부르주아적 안도감bourgeois security'이라고 할 수 있다.

그러나 1, 2차 세계대전으로 온 유럽을 휩쓸고 지나간 전체주의라는 폭압적인 분위기가 이 모든 기성의 가치체계를 일거에 무너뜨렸다. 그러니 당시 ‘지금’, ‘여기’의 문제를 중시하는 하이데거와 키에르케고르, 후설, 메를로 퐁티로 대변되는 현상학을 위시한 실존주의는 독일은 무론 프랑스의 철학계를 주도하였다.

머 철학도 시대의 딸이 아닌가 즉 현상학과 실존주의는 그런 시대의 불안, 죽음 의식의 반영이고 이는 곧 기성가치체계를 상징하는 안정된 형이상학인 관념론의 니체적 붕괴를 의미하는 것이고, '구토'란 바로 이 사물과 자기와의 낯선 느낌과 거리를 느낄 때의 감정 이외에 다른 것이 아니고, 또한 인간 존재가 고정된 전래의 본질적 존재가 아닌 실존적 상황에 처한 무정형적인 우연의 존재임을 암시하고 있다

- 사르트르의 실존주의 사상을 다룬 거작 <존재와 무>(1994, 동서문화사)

거작 <존재와 무>도 마찬가지다 프랑스 실존주의의 소설적 반영이 <구토>라먼, 독일적 현상학의 프랑스적 번안이 바로 <존재와 무>다. 여기, 존재는 현실을 떠난 본질적 인간이 아닌 어찌될 지 모르는 불안한 상황에 처한 인간이다. 그런 인간을 다룬 이 작품의 제1화두가 바로 '현상이라는 관념'이 아닌가. 그러니까 전쟁의 참화에 허덕이던 프랑스 철학의 지존에게서도 시대의 공기로서의 현존의 문제가 가장 시급하고 중요한 것을 볼 수 있다.

그러나 그 하이데거적 의미에서 이런 '세계-내-존재'로서의 현존은 고정된 본질로 존재하는 것이 아니라는 우연적인 존재로서의 현상학적 인식이 투영되어 있는 게 바로 '무'라는개념이다 그러니까 실존주의 철학서 <존재와 무>는 사르트르가 독일에 가서 하이데거와 후설의 현상학적 실존주의를 직접 배워 자기화시킨 프랑스판 현상학적 실존주의의 완성이라 할 것이다

이런 뿌리 깊은 실존적 인식은 <말>에서 대미를 장식하면서 사르트르의 이름을 빛내고 있는 것이다

"나는 언어를 통해서 세상을 발견한 까닭에 오랫동안 언어를 세상 그 자체로 알았다.나는 ‘언어의 일람표’ 중 어느 한 곳에 공인된 명칭을 갖게 되는 것이라고 생각했다."

이런 사실은 그대로 말(언어)이 사물보다 중요한 플라톤적 관념론이라는 고대의 재현적 모방론, 실재론적 리얼리즘의 본질이 무엇인지를 깨닫게 한다. 그것은 바로 하나의 근대적 분류학으로 선험적으로 주어진 말이라는 본질보다 경험적으로 얻은 실재로서의 실존이 더 중요하다는 주체적 인간론, 휴머니즘으로, 프랑스의 인간과학을 정초하는 기초를 이루게 하는데 큰 영향을 미친다. '실존은 본질에 앞선다', '실존주의는 휴머니즘이다'라는 모토도 여기서 나왔다

그러나 푸코는 사르트르와 마찬가지로 <말과 사물>을 통해 그 커다란 유명론적 눈깔을 크게 뜨고 말의, 언어의, 질서의 허구를 깨달았지만 사르트르처럼 말 대신에 인간(주체, 이성)을 대체시키지 않고 하나의 에피스테메episteme로 인간 바깥에 있는 사물(객체, 타자)의 구조적 체계를 설정하여 '고고학archaeology'이라는 새로운 학문을 열었다. 즉 보편을 중시하는 프랑스의 상징주의적 현상학에서 영향을 받은 구조주의의 중심주제 중의 하나인 '고고학'은 니체 계보학의 푸코적 발명품으로, 바로 여기에 푸코의 독창성과 의의가 있다 하것다

무론 60년대의 프랑스 구조주의는 저 구조주의 기호학의 선구자 소쉬르 - 그는 언어를 '형태form'라 했다 - 와 러시아 형식주의fomalism이론가 로만 야콥슨 - 그는 '문학성literariness'을 주장한 것으로 유명하다 - 과 그의 영향을 받은 레비 스트로스와 사상적 라이벌 롤랑 바르트 등 구조주의자들과의 사상적 교류와 영향도 컷다. 그러먼서도 푸코와 그의 저서들이 자꾸 인구에 회자되고 수탉처럼 콧대 높은 파리지앵들을 매혹시키고 있는 것은 모방할 수 없는 그만의 오리지낼러티가 있기 때문이다.

그런 독창적인 아우라로 빛나고 있는 '그' 걸작이 바로 <말과 사물>이다. 주체의, 말의, 언어의, 분류학의 탑으로 이루어진 근대의 성 밖의 사람들, 소수 타자, 그들이 바로 광인들로 그들은 그동안 하나의 사물로 분류된 존재들이었다. 이들의 이야기를 다룬 책이 바로 푸코의 처녀작 <광기의 역사>다. 정사가 아닌 일종의 ‘푸코외사’가 아닌가.

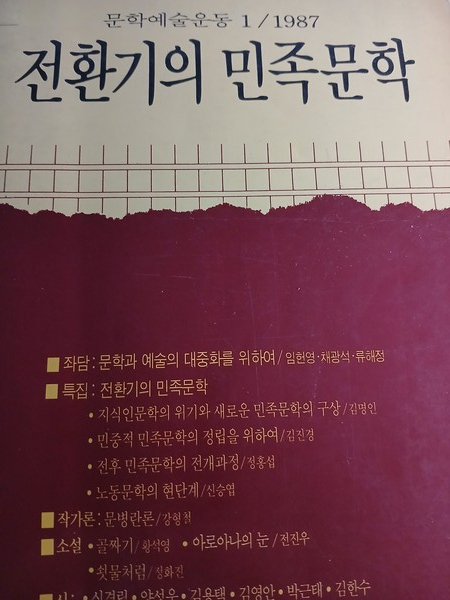

<말과 사물>로 대표되는 프랑스 68의 상징 푸코가 어찌하여 한국의 68에 비견되는 87민주화대항쟁을 전후하여 한국에 소개 - <말과 사물>은 1980년 1. 20. 이광래의 번역으로 민음사에서 처음으로 간행되었다 - 되기 시작하여 푸코붐을 일으키게 되엇는지, 그것은 탈근대철학자로서 푸코 철학의 발원지가 된 <광기의 역사>와 이를 보다 체계화시킨 <말과 사물>의 종지가 "우리의 사고의 고고학이 잘 보여주듯이 인간은 최근의 산물이다. 그리고 아마도 인간은 종말에 가까워지고 있는 자일 것이다As the archaeology of our thought easily shows, man is an invention of recent date. And one perhaps nearing its end."에서 볼 수 있듯이, 근대의 부르주아적 지식인상으로서의 인간의 종언을 선언하고 있는 바 그대로, 한국에서도 이와 마찬가지로 지식인이 종언을 고하고 민중의 시대(또는 '대중화의 시대')가 도래함에 따른 시대를 비출 시대의 거울로서의 사상의 나침판을 필요로 했기 때문이다. 이런 결과로 나온 것 중의 하나로, 김명인의 문제적 문건, ‘지식인문학의 위기와 새로운 민족문학의 구상’(1987,1. ,전환기의 민족문학>, 풀빛)을 들 수 있다

그 전에 마르크시즘을 비롯 정신분석학과 더불어 헤겔과 니체와 하이데거 등 서구 구대륙의 철학이 일본을 통해 직수입되고 해방 후에는 영미의 문화와 교직을 이루먼서 임화, 김수영 등 한국의 대표적인 지성들에게 적지 않은 영향을 미치고 전유, 재전유 되먼서 또한 자기화, 한국화의 밑거름이 되었다.

이렇게 해서 세계의 문학과 철학사상은 한국으로 끊임없이 흘러들어 오늘 K-문화의 모태가 되었다

나는 그렇게 본다

편집 : 김상천 객원편집위원, 하성환 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령