부모님의 교육원칙은 확고했다. 어릴 땐 공부보다는 밖에서 뛰어노는 것이 더 많이 배운다고 하셨다. 그 흔한 영어학습지조차 시키질 않았다. 나는 알파벳도 몰랐고, 망아지처럼 방과 후 학교 운동장에서 신나게 뛰어놀기 바빴다. 그러다 온 가족이 미국에 가게 되었다. 1997년 초등학교 3학년 때다. 아버지가 뉴욕에 있는 대학교에 교환과학자 프로그램(Exchange Scientist Program)에 참여하게 된 것이다. 나는 첫 외국 여행이 신나기만 했다. 영어를 하나도 모르는 것엔 아무 생각이 없었다.

미국에 도착해 바로 학교에 들어갔다. 그 첫 몇 주는 아직도 생생하다. 마치 귀마개를 낀 것처럼 모든 말이 ‘웅웅’ 들렸다. 학교에서 나 혼자만 뚝 떨어져 있었다. 나를 제외한 주변 환경은 잘 돌아가고 있었지만, 나만 마치 투명 인간이 된 것 같았다. 알파벳도 모르니 당연히 학교 수업은 전혀 따라가지 못했다. 나는 한국 책을 가지고 가 수업 시간에 읽곤 했다. 그런 나를 괴짜로 바라보던, 혹은 없는 듯 대하던 학생들과 선생님들의 눈빛과 태도는 나를 불안하게 했다.

그래서였을까... 방과 후 엄마를 들들 볶아 숙제를 꼬박꼬박해갔다. 영어 공부를 시켜달라고 졸랐다. 엄마는 “애효... 선생님도 숙제는 안 해와도 된다고 하셨는데, 네가 숙제해야 한다고 얼마나 고집을 피우던지. ABCD도 모르는 네가 어떻게 숙제했겠어? 엄마가 써주면 네가 그림 그리듯 받아쓰기를 한 거지... “라고 푸념하시며 마치 고집 센 이지산을 어떻게 꺾겠냐는 듯 웃으며 말씀하셨다. 어려서 공부보다 노는 게 더 좋았지만 무시당하는 건 죽어도 싫었나 보다. 난생처음 그렇게 열심히 공부한 걸 보면... 그 덕에 한 학기가 지나면서 점차 학교 수업을 따라가기 시작했다.

1년이 넘어 학년이 바뀌자 학교에 완전히 적응했다. 심지어 집에서 남동생하고 툭탁거릴 때도 급하니까 영어가 튀어나왔다. 어린아이들은 스펀지라는 말이 맞는 것 같다. 그 당시 사진과 일기를 보면 한국 어린이 모습은 거의 찾아볼 수 없다. 교포 어린이 같은 느낌이 난다. 그리고 언제 힘들었냐는 듯 마냥 해맑아 보인다. 아마 미국에서 계속 지냈으면 한국말이 어눌한 교포가 되지 않았을까~~ 하는 생각이 든다.

우리 가족은 2년 뒤 한국으로 돌아왔다. 미국에서 지냈던 추억이 즐거워서였을까. 중학교를 졸업하고 미국 교환학생 프로그램을 신청했다. 1년 동안 테네시주 Oneida라는 작은 시골 동네에서 살게 되었다. 홈스테이 부모님을 비롯하여 대부분이 백인이었다. 동양인은 전교생 중 2명밖에 없었다. 그 당시 미국인 대부분이 알고 있는 한국은 후진국이었다. 경제적으로 뒤처지고 문화적으로도 알려진 것이 거의 없었다. 그나마 한국을 들어본 사람은 뉴스를 통해 분단국가, 북한 세습독재자 김정일 때문에 언제 전쟁이 일어날지 모르는 불안한 국가라고 알고 있었다. 그래서인지 가끔 안타까운 눈빛을 보내며 가족이 걱정되지 않냐며 손을 꼭 잡아주곤 했다.

상황이 이런지라 내가 갖고 있던 한국인의 정체성은 미국 생활 적응에 아무런 도움이 되지 않는다고 생각했다. 나는 또다시 안간힘을 써 ‘미국인’이 되고자 노력했다. 초등학교 시절에는 백지장 같은 상태라 자연스럽게 흡수되었다면, 고등학생 때는 ‘다름’이 싫어 더욱 노력했던 거 같다. 팝송을 들었고, 영어책을 읽었으며, 미국 영화를 보고, 미국 음식을 먹고, 미국 친구들이 입는 옷으로 바꿔 입었다.

1년이 다 되갈 무렵 사진을 보면 버터·치즈 분위기가 팍팍 나는 교포 같은 모습을 하고 있다. 하지만 초등학교 때처럼 마냥 해맑아 보이진 않는다. 아들만 있었던 홈스테이 부모님은 딸이 있는 게 좋으셨는지 함께 살면서 고등학교를 마치자고 하셨다. 3년간 무료 숙식 제공이니 엄청난 제안이었다. 많은 교환학생이 은근히 원하는 길이기도 했다. 하지만 나는 그 제안을 거절했다. 똑 부러지게 설명할 수는 없지만 한국으로 다시 가야만 할 것 같았다. 한국이 그립기도 했고, 다른 사람이 되기 위해 노력하는 것에 지치기도 했다.

이런 레퍼토리와 비슷하게 고등학교를 졸업하고 캐나다 대학에 가서도 나는 캐나다인이 되기 위해 한국인이라는 정체성을 멀리했다. 일부러 한인 모임에 나가지 않았다. 외국인 친구만 사귀었다. 음식도, 음악도, 드라마도 외국인과 비슷하게 맞추려고 노력했다. 졸업이 가까워 오자 한국에 돌아가기 싫었다. 캐나다가 좋았다. 알바로 일했던 실험실 교수님께서 석사과정도 제안했다. 하지만 부모님은 4년 사이에 낯선 외국인으로 변한 딸을 완전히 잃을까 걱정이 되셨는지... 지원을 끊겠다며 한국으로 들어오라고 단호하게 말씀하셨다. 그 당시 부모님의 그런 결정이 정말 야속했었다.

어쩔 수 없이 5년 넘게 한국에서 지냈다. 가족과 시간도 보내고, 친구들도 사귀고, 석사과정과 직장생활도 해보았다. 야근문화에 사회생활은 쉽지 않았지만, 캐나다에서 느껴보지 못한 가족의 따스함은 내 마음을 편안하게 했다. 누구 눈치도 보지 않고 온전한 나 자신이 될 수 있어 늘 평온함을 느꼈다. 이런 편안함 때문에 한국에서 박사를 해야 하나, 다시 외국에서 나가야 하나 망설였지만, 이번엔 아버지의 권유로 다시 한번 외국 생활을 하게 되었다.

2018년, 캐나다 몬트리올에 갔을 때 깜짝 놀랐다. 'K 열풍'이 일어나고 있었다. 한국을 모르는 사람이 없었으며, 한국에 관련된 많은 문화는 외국인들의 사랑과 관심을 받고 있었다. “I’m from Korea”라고 말하면 캐나다인들은 눈을 반짝이며 본인이 사랑하는 K 문화에 대해서 늘어놓고 자랑스러운 듯 말을 이어 나갔다. 맛집, 유행하는 드라마, 가수에 대한 정보를 얻고 싶어 나를 간절한 눈빛으로 쳐다보았다.

K 문화의 파급력은 실감할 수 있을 정도로 빠르게 확산되었다. 매년 새로운 한국 식당이 생겼으며, 외국인들은 줄을 서서 한국 음식을 먹었다. 한국 음식은 절대 싸지도 않았다. 작은 매장에서 파는 길거리 핫도그는 하나에 만 원 정도 했다. 한국식으로 구워 먹는 고깃집은 기본이 한 사람당 5만 원은 줘야 먹을 수 있었다. 그런데도 외국인들은 한국 음식을 정말 사랑했다.

특히 재미난 점은 김치가 웰빙 음식으로 대접받고, 퓨전요리의 주재료로 자리 잡았다는 것이다. 외국 식당에서 김치 버거, 김치 감자튀김, 김치 나초 등 김치가 들어간 음식은 인기 상품이다. 미국 교환학생 시절, 김치는 냄새가 강하니 홈스테이 집에 사놓지 말라는 지침을 받았는데 그 시절이 웃기게 느껴졌다. 음식문화와 더불어 넷플릭스(Netflix)와 유튜브 덕분에 한국 드라마, 리얼리티쇼, 영화와 음악은 외국인들에게 일상이 되어있었다. 쇼핑하러 매장에 가면 한국노래가 흘러나왔고, 러닝머신을 걷고 있는 외국인 휴대전화 화면엔 ‘K 드라마’가 자리 잡았다.

그래서일까? 나는 한국인이라는 정체성을 더 이상 버리려고도 숨기려고도 하지 않았다. 오히려 한국의 어떤 문화를 소개해 줄지 고민하고, 내가 느낀 한국 그리고 외국문화의 차이점을 친구들과 마음껏 공유했다. 이런 얘기를 해주면 친구들은 눈을 초롱초롱 뜨며 질문을 이어갔다. 또 친구들을 집에 초대해 한국 음식을 해주고, 한국음악을 틀어놓았다. 옷차림새도 외국인처럼 꾸미지 않았다. 그래서인지 총 11년이라는 긴 외국 생활을 했음에도 지금 나의 모습은 영락없는 한국인이다. 그리고 그런 모습이 맘에 든다.

한국 문화는 이렇게 외국인 일상에 자리 잡았다. 이는 미국 LA에서도 찾아볼 수 있다.

LA에서 제일 큰 미국 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA)에서 <The Space Between: The Modern in Korean Art (사이의 공간: 한국미술의 근대)>전시를 우연히 보았다. 1897년부터 1965년까지 변천하는 한국 근·현대미술 작품을 전시하고 있었다. 88명의 작가들의 작품 130점이다. 한국 근·현대미술계의 거장이라 할 수 있는 김환기, 박노수, 박수근, 유영국, 이우환 작가의 작품도 접할 수 있었다. 미국 LA 유명 미술관에서 한국 미술은 절대 뒤지지 않았다. 화려하지 않으면서 은은한 색감, 한국의 자연과 정서를 느낄 수 있었다.

이와 더불어 미국에서 가장 크고 역사가 깊다고 알려진 <LA 아트쇼>에선 올해 역대 최대로 한국인 예술가 50명이 참여해 100여 개가 넘는 작품을 전시했다. 전시회에서 다양하고 멋진 한인 예술가 작품을 접할 수 있었고, 한국인 예술가와 이야기도 나눌 수 있었다. 앞으로 펼쳐질 한국문화의 파급효과가 더욱더 기대되었다.

오랫동안 외국 생활을 하면서 깨달은 것이 하나 있다면 ‘내가 한국인임을 잊지 말자’라는 것이다. 한국은 가족, 문화, 친구 등 다방면으로 나에게 영향을 주었다. 나를 나답게 만들어 준 곳은 바로 한국이다. 어려서 외국 생활을 하면서는 이런 점들을 무시했었다. ‘K 열풍’의 도움인지... 내가 성장한 건지... 이제는 당당하게 한국인이란 정체성을 꼬옥 가슴에 쥐며 살고 있다. 그리고 내가 한국인이라는 것이 무척 소중하고 자랑스럽다.

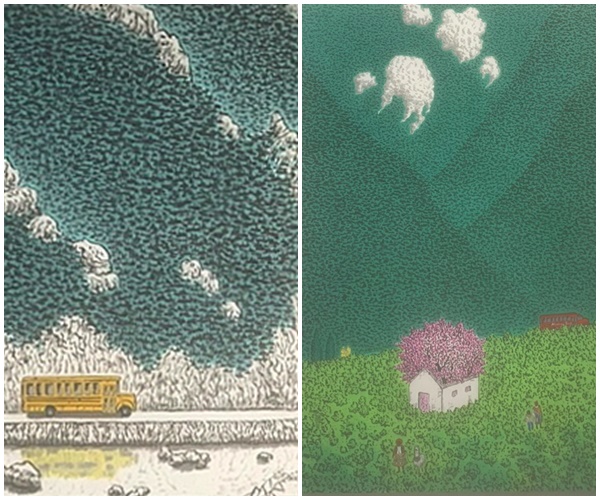

마지막으로 <The Space Between: The Modern in Korean Art (사이의 공간: 한국미술의 근대)>와 <LA 아트쇼>에서 찍은 그림 몇 점 소개한다.

그리고 이름 모를 두 작가의 인상적인 작품.

편집 : 김동호 편집위원, 심창식 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령

관련기사 이지산의 캘리포니아 이야기 기사더보기

- 캘리포니아 이야기 18. '디지탈 디톡스' 여행(4) 손목시계를 선물 받다

- 캘리포니아 이야기 17. '디지탈 디톡스' 여행(3) 복 받은 사람들

- 캘리포니아 이야기 16. '디지탈 디톡스' 여행(2) 꿈같은 하루

- 캘리포니아 이야기 15. '디지탈 디톡스' 여행(1) Tech free로 시작하다

- 캘리포니아 이야기 14. Sequoia의 신들(2)