- 니체의 <비극의 탄생>

먼저, 시를 보것습니다. 아니, 시를 통해 니체적 사유의 뚜껑을 열고, 시적인 니체를 온전하게 전유monopoly해 보고자 합니다.

"온갖 잡것들과 함께 지낸다, 슬픔에서도 물러나 기쁨에서도 물러나, 늪은 노래한다, 이 기막히고도 알 수 없는 일들이 물밑에서 아니 물위에서, 자라다 쓰러지고 쓰러지다 일어서서 노래하는 그 곳, 일렁거리다, 인간도, 벌레도, 미래도, 희망도 저 속에 잠들 것이다. 상처투성이 푸른 땅의 자궁, 개구리들의 모성母性이 보이고, 벌레들의 정액, 풀들의 교미가 보이고, 뼈와 흙과, 돌과 풀과, 사람과 함께 늪은 고뇌한다. 도시가 흘러 들어오고, 기술의 나사 튕겨 나오고 과학의 잔재들, 폐차들 쌓여 썩는다. 이성理性의 고름과 눈물, 퇴직한 인간들의 명패, 물은 온갖 쇠붙이에 달라붙어 살을 뜯어먹는다. 지극히 합리적인 그대들의 시간들, 우둔하고 흐리게 잊혀진다. 온갖 잡것들, 진보한다. 그리고 퇴보한다. 아니다. 그런 것은 없다. 이것도 저것도, 저것도 이것도 아니다. 아닌 것도 아니다. 또 아니다. 아닐까, 그럴까 하면서, 드디어 늪은 맑은 노래 흘러 보낸다. 우 우 우, 갈 숲의 건반을 두드리며 새들이 몰려올 때 낮아지거나 높아지거나 혹은 숨으면서 노래하는 늪, 풀들은 기억하고 있다. 그 악보를, 자생하는 풀숲과 진흙의 발을 서로 딛고 오르내리는 물의 음계, 늪의 지성知性, 온몸을 부비며, 아름다운 화음和音으로 연대한 공생과 자치의 터"

- 최재목의 '늪' 전문

탈근대, 포스트모더니즘은 망치를 든 철학자 니체로부터, 그의 처녀작 <비극의 탄생>에서 태어났습니다. 이 망치를 든 근대철학의 전복자 니체가 망치를 내려 친 대상은 다름 아닌 서구 형이상학의, 주체의 신전에 바쳐진 거물 소크라테스였습니다. 거물은 거물과 싸우는 것인가.

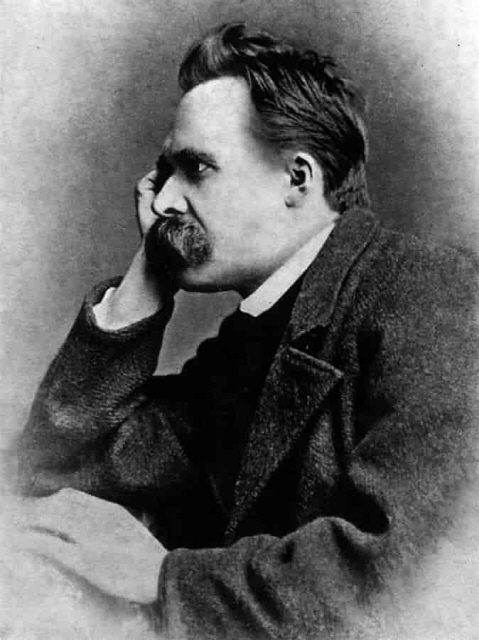

여기, ‘주체의 죽음’이라고 말하는 탈근대 철학의, 특히 프랑스 철학자들의 은사, 니체를 보것습니다. 니체... 그의 밑에서 바타유, 블랑쇼를 비롯 푸코, 데리다, 라캉, 들뢰즈 등 탈근대 철학이라는 수많은 휘황찬란한 개구리 왕눈깔들이 쏟아져 나왔습니다.

아니, 그를 통과함으로 말미암아 후일 '이성은 신화다'라는 아도르노 등 일군의 프랑크푸르트 학파의 거성들의 탈근대 담론이 쏟아져 나왔으니... 그리하여 개굴! 개굴! 우리가 만일 과학과 실증을 숭배하는 합리적 이성이라 자임한다면 우리는 모두 소크라테스의 자손일 테고, 우리가 또 만일 감성과 욕망, 그리고 의지를 중시하는 인간이라면 우리는 모두 니체의 에피고네들입니다. 어디 그런가. 뜬 풀을 걷어 내고 작품 속을 들여다 보것습니다.

우선, 제목부터. <비극의 탄생>, 이 말은 그동안 비극이 죽어 있었다는 것을 전제합니다. 바로 소크라테스주의로 상징되는 과학적 이성의, 합리의, 문명의 세계에 의해 비극적 세계가 숨도 못 쉬고 있었음을 암시합니다.

최재목의 시, ‘늪’에서 인간, 벌레, 미래, 희망, 도시, 기술의 나사, 과학의 잔재들, 폐차들은 바로 소크라테스주의를 상징하는 이미지들입니다. 즉 소크라테스주의는 비극의 적대자입니다. 그렇다면 비극은 무엇인가.

여기서, 비극은 그리스의 디오니소스신으로 상징되는 신화의, 시의, 생명의, 통합의 세계를 암시합니다. 시에서 늪과 함께 고뇌하는 상처투성이 푸른 땅의 자궁, 개구리들의 모성母性, 벌레들의 정액, 풀들의 교미, 뼈와 흙과, 돌과 풀과, 사람이 모두 비극적 세계를 암시하는 기표들입니다. 즉 여기서, 비극은 소크라테스적 이성과 대립되는 그리스적 자연관의, 신화의, 생명의 세계를 말합니다.

이성의 세계가 개별자를 대표한다면, 신화의 세계는 보편자를 상징합니다. 곧 철학이 대상과의 균열을 나타낸다면, 시는 대상과의 합일을 드러내는 코노테이션입니다. 여기, 그리스적 신화가, 시가, 비극이 갖는 통합을 설파하는 그의 주장에는 후일 푸코가 말하는(<광기와 문명>) 디오니소스적 광기가 있고, 들뢰즈가 말하는(<천 개의 고원>) 다양성과 탈영토 개념이 예고되어 있습니다.

이 작품에서 근본적으로 주목되고 있는 것은 이성의 세계와 신화의 세계의 대결입니다. 여기, 신화의 세계가 시에 닿아 있다먼, 이성의 세계는 소설에 닿아 있습니다.

“우리는 소크라테스가 유일한 문학장르로 어떤 것을 눈여겨 보았는지 알고 있다. 그것은 바로 이솝의 우화다.”(14장)

즉 소크라테스적 우화의 세계는 하나의 이성의 세계로 이성의 세계는 이 세계에 대해 기술적입니다. 다시 말해서 기술적 평가의 세계를 담은 우화는 하나의 이원론으로 그 자체 속에 처음부터 소설이 될 맹아를 지니고 있는 것으로 그것은 소크라테스적 대화들(바흐친)의 세계로 고대적 이야기, 오늘의 소설의 세계에 다름 아닙니다.

그러니까 시가 동화同化의 언어, 비유를 통해 대상과의 만남을 말하는 고대적 양식이라먼, 소설은 이화異化의 언어, 개념을 통해 대상을 찢으면서 하나의 개념적 영토를 배타적으로 설정하는 양식입니다. 즉 소설의 세계는 귀납적 일반화를 통해 현상을 일정한 분류와 차이의 세계로 인식하는 부르주아적 멘탈리테를 보여주는 근대의 양식입니다. 다시 말해 시, 비유가 부족의 백과로 전체를 구성한다면, 소설, 개념은 개인주의를 모토로 삼은 부르주아의 계몽 백과로 개별을 의식합니다.

이렇게 시와 소설의 세계 인식의 차이는 극단적으로 소크라테스-플라톤에 의해(<국가>) 시인추방론으로 이어지기도 했습니다. 그는 말했습니다. “플라톤 대 호메로스, 이것이야말로 완전하고 진정한 적대관계이다 - 전자는 최선의 의지를 지닌 ‘저편 세계의 인간’이자 삶의 위대한 비방자이고, 후자는 뜻하지 않은 삶의 숭배자이자 금빛 자연이다.”(<도덕의 계보학>, 연암서가, 홍성광 번역)라고. 여기, 우리는 니체를 통해 호메로스 - 소크라테스, 플라톤 - 니체로 이어지고 있는 서양의 지적 계보를 보고 있는 것입니다. 그리하여 자연에서 인간, 다시 자연으로 회귀하는 새로운 문명적 전환의 코드를 확인할 수 있는 것입니다. 어찌되었든 그는 소크라테스로 상징되는 이성주의에 반기를 든 탈근대 철학자였습니다.

“우리 근대 세계는 알렉산드리아적 문명의 그물망에 걸려 있으며 최고의 지적 능력으로 무장하여 학문에 복무하는 이론적 인간을 이상형으로 간주한다. 그 원형이자 원조는 소크라테스다.“(18장)

이런 소크라테스에 대해 니체는, 그를 “커다란 외눈을 한 퀴크롭스라는 괴물”에 비유하기도 하고, “독재적 합리주의자”라며 힐난하기도 하며, “비극적 세계관에 맞선 최고의 적대자”라며 그 대적 의식을 분명히 하고 있음을 볼 수 있습니다.

다시 위 시에서 볼 때, “이성理性의 고름과 눈물”, “퇴직한 인간들의 명패”, “물에 뜯어 먹히고 있는 온갖 쇠붙이들”, “우둔하고 흐리게 잊혀지는 지극히 합리적인 그대들의 시간들”, 그리고 “진보하기도 하나 퇴보하는 온갖 잡것들“이 이에 해당합니다.

이렇게 그는 근대의 이성적 세계에 대한 적의를 분명히 드러내면서 소크라테스가 경멸해 마지 않았던 신화의 세계를 다시 불러들입니다. 바로 거기에 그가 꿈꾸는 독일정신이, 비극이 갖는 위대한 힘으로서의 신화의 힘이 있다고 보았기 때문입니다.

바로 여기서 우리는 니체가 독일의 우익 민족주의 나찌정권을 옹호했다는 혐의를 받는 이유를 봅니다. 그러나 이건 오해입니다. "국가가 소멸하는 곳에서 비로소 꼭 필요한 인간의 삶이 시작된다. 그곳에 꼭 필요한 인간의 노래가, 단 한번뿐이고 대체할 수 없는 노래가 시작된다."(<짜라투스투라는 이렇게 말했다>, 홍성광 번역)

다른 한편으로 보건대, 여기에는 또한 당시 사분오열되어 있던 독일의 내적 ‘통합’에 대한 지식인의 사회적 책임과 사명이라는 문맥을 생각해 볼 수 있습니다. 지금 와서 보건대, 철학이 그렇듯이 예술 또한 시대의 아들임이 분명합니다. 그러니까 니체가 <비극의 탄생>(1872)을 쓸 때는 하나의 시대정신으로 통합의 정신이 요구되던 시절이었습니다.

즉, 독일은 1870년 비스마르크의 프로이센에 의해 통일국가가 수립될 때까지 하나의 중앙권력이 없던 나라였습니다. 독일은 봉건적 제후들이 다스리는 수많은 작은 공국들로 나눠져 있었습니다. 이런 시대 상황에서 니체, 그는 헤겔과는 또 다른 방식으로 고대 희랍의 강물에서 독일정신의 부활이라는 희망을 길어 올렸다고 볼 수 있습니다.

"신화가 없었다면 모든 문명은 자신의 건강하고 창조적인 능력을 상실했을 것이니 신화를 갖춘 지평이 열리고서야 비로소 문명 전체는 통일성을 향해 움직일 수 있었다."(23장)

자, 그렇다먼 오늘 자연파괴라는 문명의 신음을 앓고 있는 우리들에게 니체가 던져주는 메시지는 무엇일까요.

“과학정신이라는 것이 소크라테스라는 인물을 통해 처음으로 세상에 드러난 신앙으로서 자연의 규명가능성에 대한, 그리고 앎의 보편치유력에 대한 신앙이라고 이해하게 되었다.”(17장)

우리는 이런 니체를 통해 근대과학, 즉 이성에 의해 짓눌려진 감성과 순수한 욕망, 그리고 심미적 의식이 회복될 수 있는 단초를 봅니다. 그리하여 여기,

“드디어 늪은 맑은 노래 흘러 보낸다, 우 우 우, 갈 숲의 건반을 두드리며 새들이 몰려올 때 낮아지거나 높아지거나 혹은 숨으면서 노래하는 늪, 풀들은 기억하고 있다. 그 악보를, 자생하는 풀숲과 진흙의 발을 서로 딛고 오르내리는 물의 음계, 늪의 지성知性, 온몸을 부비며, 아름다운 화음和音으로 연대한 공생과 자치의 터”

에서 신화적 의인화를 통해, 늪의 정령이 맑은 노래를 흘려보내는 아름다운 생명의 모신이, 물할머니가 살아 숨 쉬고 있는 유기적 자연을 마주합니다. 그리하여 다시 여기, 늪에는 근대의 시체, '이성의 고름과 눈물, 퇴직한 인간들의 명패'가 아니라 생명의 이미지들이 저마다 눈을 뜨고 '맑은 노래를 흘려 보내고 있'습니다. 즉, 늪은 단순한 기호가 아니라 새로운 의미를 담고 있는 기호입니다.

다시 말해서 늪은 죽은 지시체, '물은 H20' 가 아니라 새로운 의미체, '물은 여신'입니다. 다시 말해 늪은 다종의 모체들이 생명의 첫눈을 뜨기 시작하는 시원의 공간, 매트릭스입니다. 모든 물상들은 늪의 이미지를 통해 재생합니다. 여기 이 새로운 현상 속에서 새로운 만남, 새로운 의미가 탄생합니다. 바로 그곳에서 물의 음계가 오르내리며 노래하고 늪의 지성이 온몸을 부벼대기 시작합니다. 그리하여 이미지는 죽음의 법칙을 깨부숩니다. 이미지는 처녀입니다.

탈근대철학의 비조 니체에 따르먼, 근대 이성철학의 원조 소크라테스는 죽은 개에 지나지 않고, 왜냐하면 “소크라테스적 인간이 횡행하던 시대는 지나갔(20장)”기 때문입니다.

나는 그렇게 읽습니다.

편집 : 하성환 편집위원

<참고> 늘샘 김상천은 형태소에 기초한 근대 표준 어법이 부르주아 중심의 획일적인 언어 표현 양식이자 문화다양성을 해치는 비민주적인 잔재로 규정해 현실음을 중시하는 대중서사, 대중평자시대를 역설하는 문예비평가입니다.

글 가운데 하면(->하먼), 겠(->것), 못(-> 모), 어떻게(->어티케)로 표현하오니 참고하길 바랍니다.

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령