- 등장인물 표기에 대하여

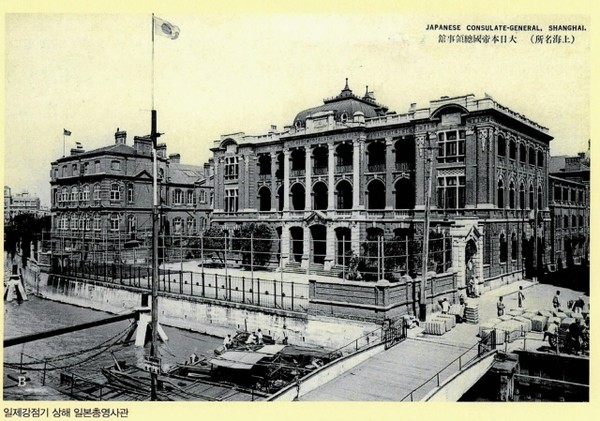

‘육삼정(六三亭) 의거’를 감행한 주체는 흑색공포단입니다. 아나키스트 이용준(일명 전리방)과 마찬가지로 오면직(일명 양여주)은 자신이 상해 일본 총영사관 아리요시 공사를 처단하겠다고 나섰습니다. 서로 하겠다는 자원자가 많자 정화암(본명 정현섭)은 이튿날 제비뽑기로 결정하자고 제안했습니다. 제비뽑기 결과 당첨된 인물은 백정기였습니다. 백정기는 이강훈을 지명했고 둘이서 아리요시 아키라((有吉明) 공사를 처단하기로 다짐합니다. 그리고 고급 첩보를 입수한 원심창과 연락하며 아나키스트로 변신한 신문기자 다마사키(玉崎), 즉 오키를 통해 적정을 탐지해 냈습니다.

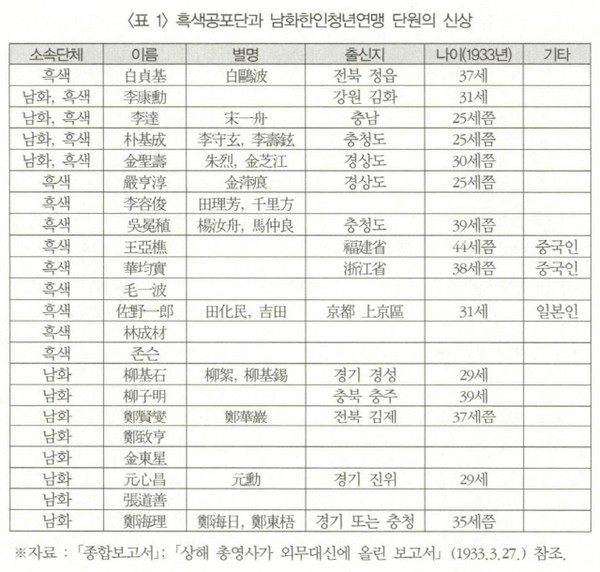

‘육삼정(六三亭) 의거’ 거사 당일인 1933년 3월 17일, 오면직은 백정기, 원심창, 이강훈과 함께 “저승에서 만나자”며 작별 인사를 나눕니다. 그런데 ‘오면직’에 대한 일제 기록엔 문제가 있습니다. 오면직은 1894년 6월 15일생 황해도 안악 출신인데도 상해 총영사가 일본 외무대신에게 올린 보고서에는 충청도로 기술돼 나옵니다. 연구자 박찬승(2017) 또한 ‘오면직(吳冕稙)’인데 본문에서 모두 ‘오면식’으로 기술하고 있습니다.

오면직(일명 양여주)은 백범 김구의 황해도 안악 양산학교 시절 제자였습니다. 그 역시 3·1 만세 운동에 참여하고 황해도 안악 지국 동아일보 기자를 하며 임정 독립자금 관련 항일운동을 펼치던 중 일제의 촉수에 걸려듭니다. 오면직은 부득이 일제의 체포를 피해 1921년 중국으로 망명합니다. 망명 후 상해 임시정부 경무국장 김구의 비밀경호원이 되어 김구의 지시를 받고 1922년 항일 독립지사 김립(본명 김익용)을 처단하는 잘못을 저지릅니다.

김립은 1920년대 초반 국제정세에 가장 탁월했던 당대 걸출한 항일 독립투사입니다. 국무총리 이동휘의 핵심 참모로 1919년 상해 임정 참여를 주도했고 1918년 아시아 최초의 코뮤니스트 정당인 한인사회당을 창당하는 창립 멤버로 활약했습니다. 한인사회당 선전부장으로 기관지 『자유의 종』 책임 주필이기도 했습니다.

피압박 약소민족 식민지 해방을 천명한 모스크바 레닌으로부터 독립운동자금을 지원받게 된 것도 국제정세에 탁월했던 김립이 속한 고려공산당 상해파의 역할이 결정적입니다. 실제로 독립운동자금 수신자와 정산 주체도 고려공산당임이 2000년대 이후 비밀 해제된 코민테른 기밀보고서에도 명시돼 있음이 밝혀졌습니다.

그러함에도 경무국장 김구는 자기 제자인 28살 열혈 청년 오면직을 시켜 당대 최고의 항일 투사를 잔혹하게 살해합니다. 상해시 중국인 밀집 지역에서 무려 12발을 머리와 가슴에 난사한 끔찍한 짓을 저지릅니다. 암살 실행 전에 대한민국 임시정부 포고문 1호를 통해 김립을 “중국 광동廣東 여자를 첩으로 삼고 개인 주머니를 살찌우는 간악한 무리”로 규정해 “극형에 처할 만하다”고 발표합니다. 한 마디로 지저분한 ‘공금 횡령범’으로 몰아 처단한 것입니다. 자신이 경무국장 시절 김립이 국무총리 비서장으로 한때 김구 자신이 직속상관으로 모셨던 인물인데도 앞장서 처단합니다. 나남출판사 『백범일지』에는 김립의 죄악상를 열거하며 암살을 정당화하는 대목이 나옵니다.(김구, 2012 : 313~314쪽)

역사의 진실은 김구의 생각과 달리 김립은 ‘공금 횡령범’이 아닙니다. 더구나 중국인 여성을 첩으로 두고 북간도에 땅을 매입하는 등 자기 주머니를 채운 비루한 자가 아닙니다. 그러나 해방 후 한국 현대사가 친일 반민족 세력을 비호한 이승만과 일제에 항거한 민족 세력을 상징하는 김구의 대결로 치닫습니다. 그 결과 친일 반민족 세력이 애국 반공 세력으로 변신하면서 해방 80주년이 되는 지금까지 항일 독립지사 김립은 망각의 존재로 대중의 기억에서 지워졌습니다. 1920년대 초 국제정세에 가장 탁월했을 뿐 아니라 최고의 지성을 지닌 항일 독립 투사 김립은 독립 유공 서훈은커녕 오늘날 <불명예>도 회복하지 못한 현실입니다.

오면직은 아나키스트로서 일제 밀정 이종홍, 옥관빈 등 조선인 친일파를 처단합니다. 나아가 아나키스트 이회영의 첩보를 흘린 밀정을 유인하기 위해 이회영의 아들이자 흑색공포단원 이규창의 도움을 받습니다. 이규창이 일제 밀정 노릇을 한 연충렬(독립운동가 엄항섭 처남)과 이규서(이회영 조카)를 유인해 오자 오면직은 한치의 망설임 없이 밀정 처단을 실행에 옮겼던 인물입니다.

1936년 1월 김구와 결별한 채 아나키스트로서 남화한인청년연맹의 별동대인 맹혈단을 조직해 맹혈단 단장이 됩니다.

상해 일본총영사관 폭파와 아리요시 아키라(有吉明) 공사 폭살을 실행하던 중 1936년 맹혈단 동지들과 함께 일제에 체포됩니다.

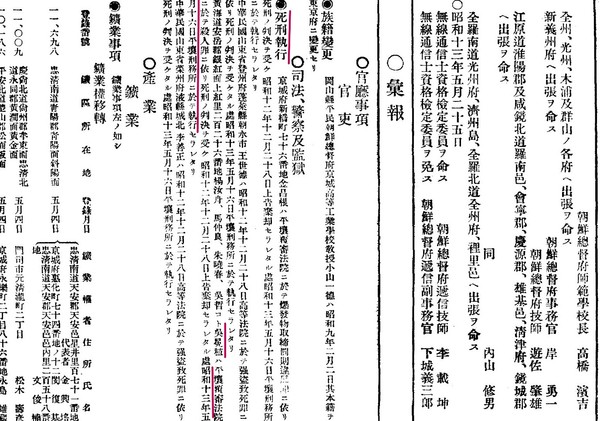

1937년 국내로 압송돼 해주지방법원에서 사형을 선고받고 1938년 평양 형무소에서 순국합니다. 그의 항일 독립 의지를 높이 평가하지만 과오 또한 존재함을 부인할 수 없습니다. 오면식은 잘못된 표기인 만큼 앞으로 연구자들이 오면직으로 표기하는 게 옳다고 봅니다.

다음으로 ‘육삼정(六三亭) 의거’ 등장인물 가운데 야타베 유지를 야타베 무지로 표현한 부분입니다. 야타베 유지(矢田部勇司, 중국명 吳世民)는 1931년 한중일 국제 아나키스트 단체인 항일구국연맹 결성 당시 일본인 아나키스트 사노 이치로(佐野一郞, 중국명 田化民)와 함께 항일구국연맹에 참여한 인물입니다.

그는 1933년 ‘육삼정(六三亭) 의거’ 당시 아나키스트 원심창(일명 원훈)과 동거하며 실행 전 사전 답사와 함께 실제로 거사 당일 자동차로 함께 현장에 참여한 인물입니다. 문제는 야타베 유지(矢田部勇司, 중국명 吳世民)임에도 학술토론회에서 발표할 때나 자료에는 야타베 무지로 표현하고 있습니다. ‘육삼정(六三亭) 의거’를 학술적으로 심도 있게 논증한 박찬승(2017) 연구논문에서도 시종일관 야타베 무지(矢田部勇司, 중국명 吳世民)로 표현돼 나옵니다.

일제강점기 해외 3대 의거 중 이봉창, 윤봉길 의거와 달리, ‘육삼정(六三亭) 의거’는 연구가 미약합니다. 특히 2010년을 전후해 ‘육삼정(六三亭) 의거’에 대한 연구가 활기를 띠고 있는데 거사 등장인물을 명확히 하는 게 중요합니다. 밀정이 오키(?), 다마사키(?)인지 명확히 하는 것과 함께 오면식(吳冕植)을 오면직(吳冕稙)으로, 야타베 무지를 야타베 유지(矢田部勇司)로 표기하는 게 연구의 기초를 충실히 다지는 출발이라고 생각합니다.

곧 3편이 이어집니다.

편집 : 하성환 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령