유라시아에서 들려주는 사랑과 모험, 평화이야기 139~141일째

코카서스 산맥의 두꺼운 산 주름 속을 맨몸으로 달릴 때 낯선 나그네 발길이 탐탁지 않은 듯 바람은 거셌다. 그러지 않아도 그 장엄하고 경이로운 위용 앞에 무릎이 절로 꺾이고 고개가 숙여지는데 내 작고 가녀린 몸은 코카서스의 바람 앞에서 몸서리를 치며 다시 한 번 고개를 숙이고 말았다. 나만 이 대지 위에 고개를 숙인 것은 아니다. 산자락 풀들도 경건하게 고개를 숙였고, 풀을 뜯는 소와 말도 모두 고개를 숙였다.

1월의 길은 어디를 가도 황량하겠지만 코카서스 산맥을 넘어 트빌리시로 가는 길은 세상을 등지고 구도의 길을 떠나는 구도자 길처럼 황량하다. 바람기 많은 내 마음은 조지아 국경을 넘기 전, 멀리 보이는 눈 덮인 코카서스를 보는 순간 바람이 들어 흥분을 가라앉힐 수 없었다. 그런데 그 심연 깊숙이 들어갈수록 들려오는 대자연의 거친 숨소리에 내 숨소리가 멎을 만큼 정신이 몽롱해졌다.

길은 리오나 강 하류에서 시작했고 저 멀리 보이는 설산까지 물길을 따라 길이 나 있다. 물은 스스로 나아갈 길을 만들었다. 강물은 흐르고 인간의 길은 강물을 따라 뻗어있었다. 그저 낮은 곳을 향하여 자연스럽게 길을 만들었기 때문에 옛날 길들은 물길을 따라 생겨났고 물길 그 자체가 지금 고속도로 역할을 했다. 그 길이 비단길이요, 문명이 오고가던 길이다. 나는 그 비단길 위에 나의 진한 땀방울을 흘리며 평화의 수를 한 땀 한 땀 정성스레 놓아가며 달리고 있다.

이 산맥만 넘으면 광활한 유라시아대륙이 펼쳐질 것이다. 거기서 동물과 새들은 물길을 따라 이동했고, 사람들은 동물을 따라 이동했다. 우기가 되면 풀이 돋아나고 동물들은 그 풀이 돋아나는 길을 따라 수백에서 수천 킬로를 이동했고 사람들은 동물을 따라 이동했다. 그 길을 따라 구름도 흐르고, 바람도 흐르고, 비단도 흐르고, 사랑도 흐르고, 문명도 흘렀다. 그 길옆에 들판도 형성되어서 인간들의 허기진 배를 채워주었다.

흑해 해안 길을 벗어나니 숙소 찾는 일이 만만치 않다. 철지난 바닷가에는 그래도 가끔 찾는 손님이라도 있는 모양인데 내륙 호텔은 거의 영업을 하지 않는다. 샘트레시아에서 어렵사리 찾은 호스텔은 침대는 여섯 개가 놓여있지만 40명도 더 잘 수 있는 넓은 방이었다. 그 넓은 방에 달랑 전기스토브 하나 놓여있었다. 주인아주머니께 추우니 전기스토브 하나 더 갖다 달라고 사정을 하였지만 소용없었다. 10리라를 더 준다고 하니 마지못해 하나 더 가져왔다.

셋이 자는 침대 한가운데 전기스토브 두 개를 놓으니 추위는 가시는 듯 했다. 박호진씨는 저녁식사 후 바로 잠들어버리고 송교수님은 12시까지 현지 신문사와 정부관청에 평화마라톤 홍보하는 일에 여념이 없었다. 한 2시쯤이나 되었을까? 방안에 폭탄 터지는 소리가 났다. 나와 박호진씨는 동시에 벌떡 일어났다. 전기가 누전되어 불이 나고 있었다. 짧은 순간 당황했지만 수건으로 화재를 진압했다. 방 안에는 순식간에 전선 탄 냄새가 자욱했다. 창문을 열고 연기를 빼야했지만 추위에 떨며 밤을 새울 걱정에 선뜻 문을 열지 못하고 시간만 보내고 있는데 송교수님은 그 매운 연기 속에서도 샘나도록 꿀잠을 잤다.

거의 뜬 눈으로 밤을 새워 피로가 가시지 않았지만 다시 기지개를 펴고 달리기 시작하니 몸이 가뿐했다. 아침 기온은 쌀쌀하다. 강 위에서 물안개가 피어오르고 내 입에서도 용의 입에서 구름이 뿜어져 나오듯 안개가 새어나온다. 뽀얀 안개너울이 승무를 추듯 춤을 춘다. 강 건너 마을에서 아침안개를 타고 들려오는 소울음소리가 우렁차다. 산과 강에 메아리쳐 울려오는 새 목청 고르는 소리도 청아하다. 달아오르기 시작한 내 몸, 내 발자국 소리도 경쾌하다. 내 마음은 더할 수 없이 평화롭다.

잠을 설치고도 다음날 쿠타이시까지 42km를 잘 달렸다. 이날은 다행히 달리기를 마치고 공원 안에 있는 호텔을 금방 찾았다. 데스크에는 여대생이 있었는데 호텔 주방을 빌려서 있는 김치와 햄, 돼지고기에 라면사리까지 넣고 부대찌개를 끊였다. 이 아가씨에게 같이 저녁을 먹자고 하니 아마 교대시간이 되어서 편했던지 자리에 앉더니 밥에다 송교수님 하는 걸 보고는 부대찌개를 말아서 맛있다며 한 그릇 뚝딱 비운다. 조지아에 들어와서 처음으로 그 좋다는 조지아 와인까지 반주를 하니 코카서스의 밤은 아름다웠다. 이곳에 오는 사람들에게 보르조미 광천수와 와인은 꼭 권하고 싶다.

저 언덕의 침엽수 가지의 떨림 사이로 코카서스의 설경이 한눈에 보인다. 순간 나의 가슴이 멎어버리고 말았다. 코카서스가 내게 준 선물은 경외로운 떨림이었다. 떨리는 눈길 넘어 보이는 설산의 떨림이 지금껏 내가 보지 못한 신비한 떨림이 되어서 내 눈에 들어왔다.

그것은 먼 옛날 해수욕장에서 흘깃흘깃 나를 보는 그 여학생의 눈 떨림 같은 것이었다. 그때도 나의 가슴은 멈춰버렸었다. 지금 이름도 얼굴조차도 기억할 수 없지만 그때의 떨림은 아직도 가끔씩 전해져 온다. 사실 청춘의 떨림은 평생을 우려먹는 곰탕과 같은 것이다. 삶이 허기질 때마다 우려먹을 곰탕 같은 추억이 있다는 것은 큰 힘이다.

한반도의 자주적 평화로운 통일이야말로 우리 민족이 세세토록 우려먹은 곰탕 같은 것이다. 나의 발걸음은 그 곰탕을 끊이는 군불 때기다. 곰탕은 오래오래 고아야 제 맛을 내기에 1만6천km라는 내 발걸음의 길이와 14개월이라는 시간을 푹 고아서 진한 국물을 우려내고 싶었다. 누구라도 삶이 허기질 때 한 그릇 간단하게 먹고 배를 채울 수 있는 곰탕 같은 평화!

* 조지아는 러시아명으로 그루지야라고 부른다. 이글에서는 조지아로 통일하여 쓴다.

* 평화마라톤에 대해 더 자세한 소식을 알고 싶으면 공식카페 (http://cafe.daum.net/eurasiamarathon)와 공식 페이스북 (http://facebook.com/eurasiamarathon), 강명구 페이스북(https://www.facebook.com/kara.runner)에서 확인 가능하다. 다음카카오의 스토리펀딩(https://storyfunding.kakao.com/project/18063)과 유라시안마라톤조직위 공식후원계좌(신한은행 110-480-277370/이창복 상임대표)로도 후원할 수 있다.

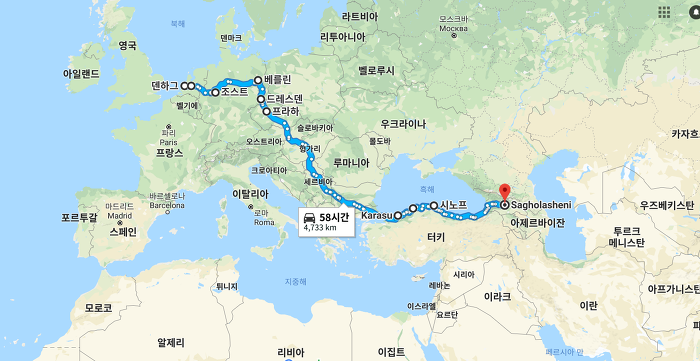

[편집자 주] 강명구 시민통신원은 2017년 9월 1일, 네덜란드 헤이그에서 1년 2개월간 16개국 16,000km를 달리는 유라시아대륙횡단평화마라톤을 시작했다. 그는 2년 전 2015년, '남북평화통일' 배너를 달고 아시아인 최초로 미대륙 5,200km를 단독 횡단한 바 있다. 이후 남한일주마라톤, 네팔지진피해자돕기 마라톤, 강정에서 광화문까지 평화마라톤을 완주했다. <한겨레:온>은 강명구 통신원이 유라시아대륙횡단평화마라톤을 달리면서 보내주는 글과 이와 관련된 글을 그가 마라톤을 완주하는 날까지 '[특집]강명구의 유라시안 평화마라톤'코너에 실을 계획이다.

사진 : 강명구, 송인엽, 박호진 / 동영상 : 송인엽, 박호진

편집 : 김미경 편집위원

#강명구선수유라시아평화마라톤 141일째(2017년 1월 19일)

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령