- 신동엽 문학관

인구가 많지 않은 부여지만 볼 것만은 아주 풍성합니다. 부소산성과 정림사지와 그 안의 정림사지 오층석탑, 궁남지, 부여박물관, 성흥산성의 사랑나무, 백제 문화단지, 부여 충남국악단 등. 그중에 빼놓을 수 없는 게 바로 신동엽시인의 문학관과 생가입니다.

경주에 비해서 아주 조금밖에 발굴이 이루어지지 않아서 여유롭고, 한적하기까지 합니다. 한 편으로 아쉬운 반면에 막개발이 이루어지지 않아서 다행이라는 생각도 듭니다. 급하게 발굴할 게 아니라 천천히, 제대로 복원을 해서 찬란한 문화가 빛을 발하기 바라는 마음입니다.

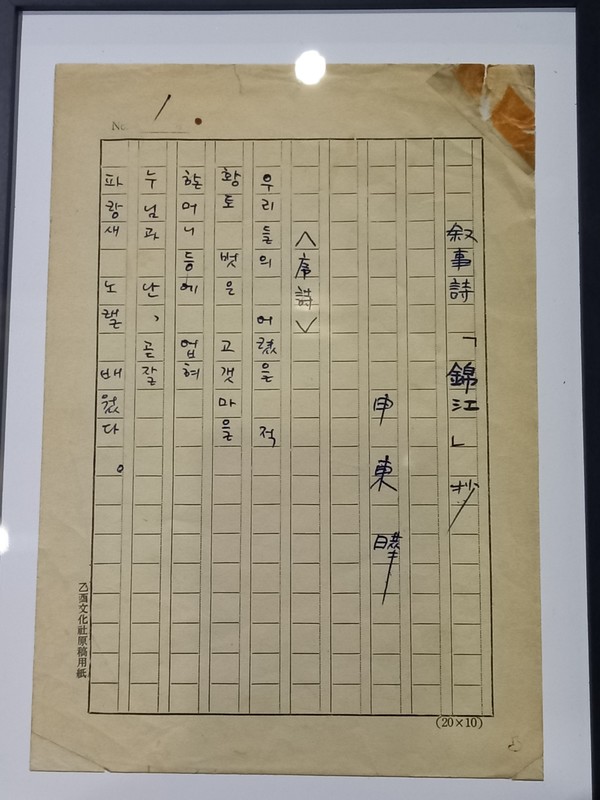

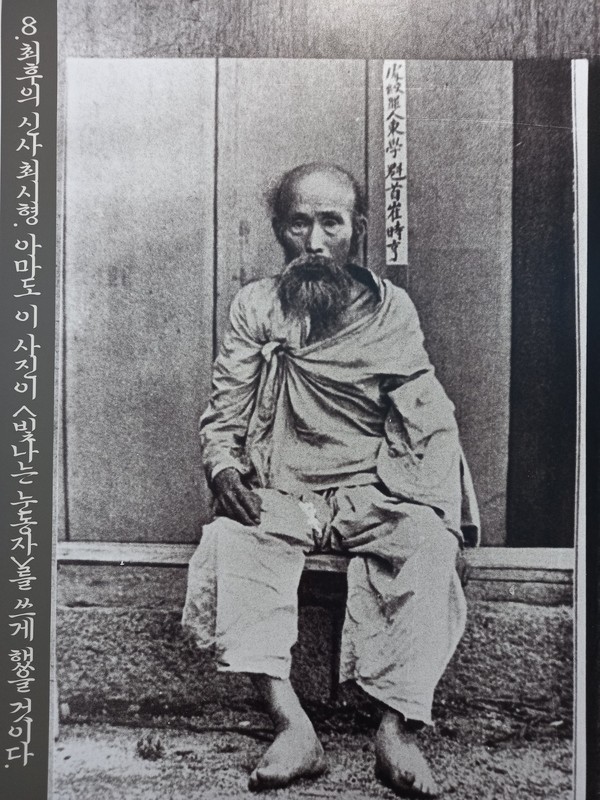

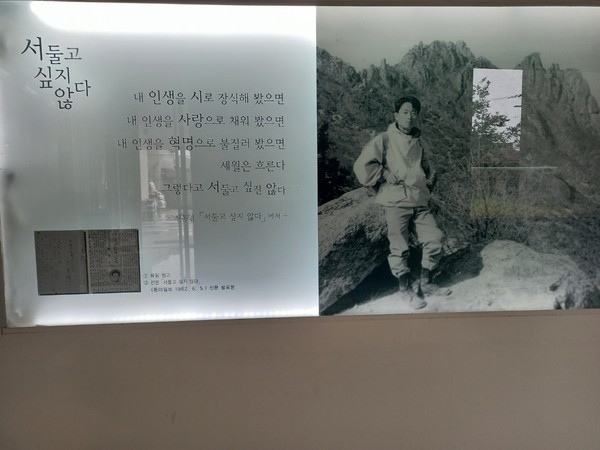

대부분이 아는 것 같지만 실제로는 잘 알지 못하는 작가들이 많습니다. 신동엽하면 '껍데기는 가라'를 쓴 시인인 줄은 알지만 젊은날에 울분을 토하면서 떠들었을 뿐 그에 대해서 아는 게 별로 없지요. 나도 매한가지입니다. 문학관에 와서야 신동엽 시인이 동학농민군의 자취를 따라서 걸었고, 해월 최시형 선생님을 흠모했으며 클라이머였다는 사실도 알았습니다.

<빛나는 눈동자>

너의 눈은

밤 깊은 얼굴 앞에

빛나고 있었다.

그 빛나는 눈을

나는 아직

잊을 수가 없다.

검은 바람은

앞서 간 사람들의

쓸쓸한 혼(魂)을

갈가리 찢어

꽃풀무 치어 오고

파도는,

너의 얼굴 위에

너의 어깨 위에 그리고 너의 가슴 위에

마냥 쏟아지고 있었다.

너는 말이 없고,

귀가 없고, 봄(視)도 없이

다만 억천만 쏟아지는 폭동을 헤치며

고고(孤孤)히

눈을 뜨고

걸어가고 있었다.

그 빛나는 눈을

나는 아직

잊을 수가 없다.

그 어두운 밤

너의 눈은

세기(世紀)의 대합실 속서

빛나고 있었다.

빌딩마다 폭우가

몰아쳐 덜컹거리고

너를 알아보는 사람은

당세에 하나도 없었다.

그 아름다운,

빛나는 눈을

나는 아직 잊을 수가 없다.

조용한,

아무것도 말하지 않는,

다만 사랑하는

생각하는, 그 눈은

그 밤의 주검 거리를

걸어가고 있었다.

너의 빛나는

그 눈이 말하는 것은

자시(子時)다, 새벽이다, 승천(昇天)이다.

이제

발버둥하는

수천 수백만의 아우성을 싣고

강물은

슬프게도 흘러갔고야.

세상에 항거함이 없이,

오히려 세상이

너의 위엄 앞에 항거하려 하도록

빛나는 눈동자.

너의 세상을 밟아 더디며

포도알 씹듯 세상을 씹으며

뚜벅뚜벅 혼자서

걸어가고 있었다.

그 아름다운 눈.

너의 그 눈을 볼 수 있는 건

세상에 나온 나의, 오직 하나

지상(至上)의 보람이었다.

그 눈은

나의 생과 함께

내 열매 속에 살아남았다.

그런 빛을 가지기 위하여

인류는 헤매인 것이다.

정신은

빛나고 있었다.

몸은 야위었어도

다만 정신은 빛나고 있었다.

눈물겨운 역사마다 삼켜 견디고

언젠가 또 다시

물결 속 잠기게 될 것을

빤히, 자각하고 있는 사람의.

세속된 표정을

개운히 떨어버린,

승화된 높은 의지 가운데

빛나고 있는, 눈

산정(山頂)을 걸어가고 있는 사람의,

정신의 눈

깊게, 높게,

땅속서 스며나오듯한

말없는 그 눈빛.

이승을 담아 버린

그리고 이승을 뚫어 버린

오, 인간정신 미(美)의

지고(至高)한 빛

(시집 阿斯女, 1963년)

편집 : 오성근 객원편집위원, 하성환 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령