<여안당일기>

지난 4월 초7일(일요일), 그날은 실학정신의 선구자 다산(茶山) 정약용(丁若鏞)선생이 세상을 떠나신 지 188년이 되는 날이다. 선생은 1836년 2월22일(음) 아침 9시 조반을 잡수신 뒤 주무시는 듯 조용히 눈을 감으셨다. 당시 그날은 양력으로 4월7일이다. 따라서 다산연구소(대표 김태희)는 4월7일을 다산 추모 기념일로 정하고 매년 묘제(墓祭)를 봉행한다.

묘제 3일 전날 나는 도심에 사는 소송(小松; 송상용교수)형으로부터 메일을 받았다.

"한송, 다산연구소에서 4월7일 하는 참배 행사에 누이 모녀와 딸과 함께 가는데 동행해주면 좋겠네. 10시에 시작 점심하고 오후까지 하니 우리집에 아침 8시 반까지 와주게"

아침 8시 반까지! 난감했다. 김포에서 그곳까지 8시30분에 도착하려면 새벽 5시에 출발해야 한다. 망설이고 있는데 딸 지연이로부터 카톡이 왔다.

"아저씨, 9시30분까지 오세요"

"알았네. 9시전에 도착 할께!"

그날 아침 6시 김포 여안당에서 출발해 9시 도심역에 도착해 소송형을 만나 가족과 함께 다산

유적지로 향했다.

오전 10시, 유적지에 도착.

아직 일러서인지 추모객이 그리 많지 않다.

실학연수(實學淵藪)라고 쓰인 현판문을 지나 넓은 뜰안으로 들어갔다.

여기저기서 참배객인 듯한 사람들이 삼삼오오 짝을 지어 여기 저기 둘러 보며 사진을 찍는다. 우리 일행도 오른쪽 다산 생가로 들어 갔다. 문을 들어서니 ㄱ자로 안채, 가운데 안마당, 그리고 사랑채, 마치 옛 고향집을 찾아 들어가는 기분이다.

대청마루를 보니 높이 현판이 걸려 있다. 여유당중건상량문(與猶堂重建上樑文)이다.

다시 옆 건넌방을 들여다 보니 방 안에 병풍이 둘려져 있다. 병풍엔 다산의 회혼시가 쓰여져 있다.

내가 사진을 찍으려 하는데 누군가 "제가 찍어드릴 터니 거기들 서세요!"한다. 우리는 여유당을 배경으로 기념 사진을 한컷 찍었다.

고마운 분이다.

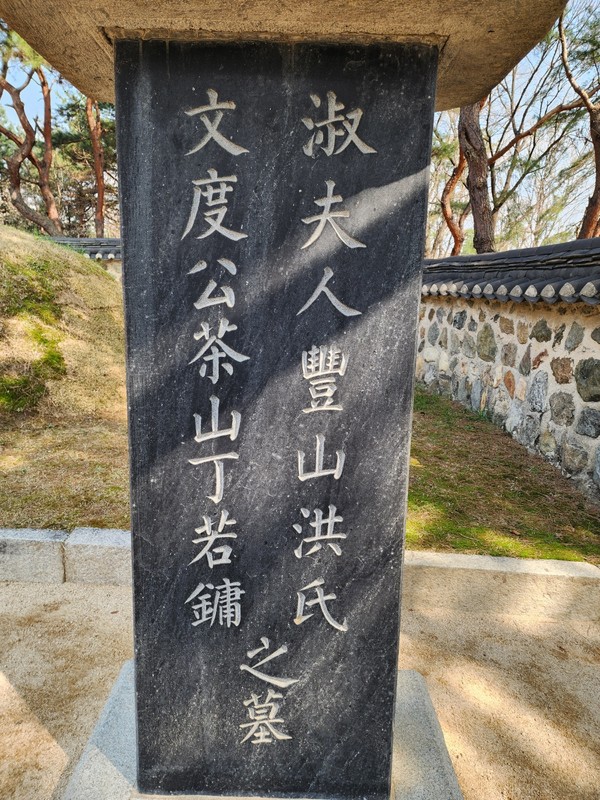

서둘러 가파른 층계를 올라 묘소로 올라갔다. 아직 주최측에서 도착하지 않았는지 몇몇 참배객들만 묘전을 서성거린다. 묘소 오른쪽으로 두개의 비가 세워져 있다. 묘전 바로 앞 작은 비는 원래 비고 조금 앞 큰 비는 다산연구소에서 세운비다. 나는 잠시 고개숙여 묘전에 묵념했다.

오늘 묘제는 10시30분부터 시작한다 했다. 헌데, 올해는 예년과 달리 헌례(獻禮)와 함께 헌다례(獻茶禮)도 있다 한다. 이날 제례 행사는 예정시간 10시 30분보다 10분 늦은 10시40분에 시작 됐다.

"봄이 오는 길목 4월입니다. 귀한 시간을 내어 행사에 참석해주신 여러분께 깊은 감사의 말씀 드립니다"

사회자의 인사의 말과 함께 행사에 대한 의미를 설명한뒤 바로 홀기(笏記)에 맞춰 의식이 진행 됐다. 식은 먼저 헌관의 분향례(焚香禮:향을 피워 올려 영령께서 강림하시기를 알리는 의식), 강신례(降神禮:술을 올려 영령께서 강림하시기를 알리는 의식), 참신례(參神禮:모두 함께 배례하는 의식)가 있은 뒤 헌례(獻禮:초헌관, 아헌관, 종헌관이 술을 올리는 의식)가 있었는데 이날 초헌관은 경기문화재단 이사장 허남진님이 맡았다. 초헌이 끝난 뒤 축관의 독축(讀祝)이 있었고 이어 아헌, 종헌이 있었는데 아헌관은 다산 7대 종손 정호영, 종헌관은 다산박물관장 김국흔님이 맡았다.

이어 헌다례(獻茶禮:헌다관이 차를 올리는 의식)가 있었다. 앞서 헌례가 술을 올리는 의식이라면 헌다례는 차를 올리는 의식이다. 이날 차는 특별히 다산선생이 귀양가 계셨던 강진 차를 가져와 수종사 약수물로 다렸다 한다.

이어 음복례(飮福禮:흠향하신 술과 음식을 받들어 내린 복을 받는 의식), 사신례(辭神禮:함께 배례하여 영령을 보내드리는 의식)를 끝으로 식을 마쳤다.

이날 묘제는 전통 제례의식에 따라 주례자(執事)의 홀기에 맞춰 진행되었는데, 홀기의 내용이 한문체여서 묘제에 참석한 일반인들이 이를 알아 듣지 못해 당황하는 모습을 보였다. 예컨데, 주례자가 "궤삼상향"(跪三上香)이라 하면 이는 "꿇어 앉아 세번 향을 살으라"는 말인데, 일반인들은 이를 알아듣지 못한다. 또 축관이 축을 읽는데 그 내용 또한 모두 한문투여서 알아듣질 못한다. 아무리 전통 제례의식이라도 일반인들이 참석했으면 일반인들도 알아 들을 수 있게 현대적 용어로 바꾸었으면 좋았을 걸 하는 생각이 들었다. 나만의 생각이었을까!?

與猶堂!

선생님이 사셨던 집 당호(堂號)다.

생가 '與猶堂'(여유당)은 1925년 을축년 대홍수로 유실되었던 것을 1986년 복원한 것으로 집 앞으로 내(川)가 흐르고 집 뒤로 낮은 언덕이 있는 지형에 자리 잡고 있어 선생은 수각(水閣)이라고도 부르셨다.

당호(堂號)인 '與猶'는 선생이 1800년(정조 24년) 봄에 모든 관직을 버리고 가족과 함께 고향으로 내려와서 지은 것으로 <與猶堂記>에 그 뜻을 밝혔다.

"나는 나의 약점을 스스로 알고 있다.용기는 있으나 일을 처리하는 지모(智謀)가 없고 착한 일을 좋아는 하나 선택하여 할 줄을 모르고, 정에 끌려서는 의심도 아니하고 두려움도 없이 곧장 행동해 버리기도 한다.

일을 그만두어야 할 것도 참으로 마음에 내키기만 하면 그만두지를 못하고, 하고 샆지 않으면서도 마음 속에 담겨 있어 개운치 않으면 기필코 그만두지 못한다. 노자의 말에 "신중하라! 겨울에 시냇물을 건너듯, 경계하여라! 사방의 이웃을 두려워 하듯"(與兮若涉冬川, 猶兮畏四隣)하라 했다."

이처럼 '與猶堂' 당호는 선생이 자신의 성품상 약점을 보완키 위해 노자 <도덕경>에서 따온 것이다. 처음엔 이 당호를 걸지 않았다. 벼슬을 버리고 내려 온 후 걸었다.

이날 나는 식이 끝난뒤 집으로 오면서 차 안에서 혼자 다산의 시 두편을 읊으며 아내 한솔을 그리워 했다.

하나는 선생의 <回巹詩>(회근시)시고, 다른 하나는 <梅鳥圖>의 화제시(畵題詩)다.

六十風輪轉眼翻

穠桃春色似新婚

生離死別催人老

戚短歡長感主恩

此夜蘭詞聲更好

舊時霞帔墨猶痕

剖而復合眞吾象

留取雙瓢付子孫

60년 풍상의 세월 눈 깜짝할

사이 흘러가, 복사꽃 활짝핀

봄 결혼하던 그해 같네.

살아 이별 죽어 이별이

늙음을 재촉하니, 슬픔 짧고

즐거움 길었으니 임금님 은혜

감사해라

오늘 밤 '목란사'는 소리 더욱

다정하고, 그 옛날 붉은

치마에 유묵(遺墨) 아직 남아

있네. 쪼개졌다 다시 합한 것,

그게 바로 우리 운명. 한쌍의

표주박 남겨 자손들에게

남겨주리라!

여기 '木蘭詞'란 옛날 악부(樂賦)의 하나인 서사시의 일종이다. 다정한 부부 사이에 글 잘하는 남편이 아내에게 읽어 주었는데, 그 내용은 주로 남장(男裝)하고 출정(出征)한 여인내의 무용담 같은 것이었다. 다산은 자주 아내에게 이 목란사를 읽어 주었다.

"오늘 밤 목란사는 소리 더욱 다정하다"(此夜蘭詞聲更好)했다.

이 시는 다산이 세상을 떠나기 3일 전 그의 결혼 60주년을 기념하기 위해 지은 <回巹詩>다. 예측이라도 한듯 선생은 이 시를 짓고 3일 뒤인 1836년 2월22일 아침 9시, 그의 회혼날에 세상을 떠나셨다. (<역사탐방기> 제3집, 경동14, 동우회, 36, 2016)

"복사꽃 활짝핀 봄, 결혼하던 그해 같네"(穠桃春色似新婚)라 한것이 바로 이를 말한 것이다.

翩翩飛鳥

息我庭梅

有烈其芳

惠然其來

爰止爰棲

樂爾家室

華之旣榮

有蕡其實

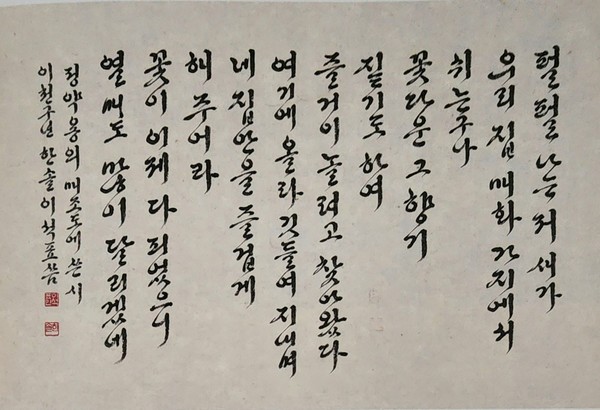

펄펄 나는 저 새 우리집 뜨락

매화 가지에서 우는구나

꽃다운 그 향기 짙기도 하여라

즐거이 놀려고 찾아왔다.

여기에 올라 깃들어 지내어

네 집안을 즐겁게 해주어라

꽃이 이제 다 피었으니

열매도 많이 달리겠네!

이 시는 '霞帔帖' 의 하나로 선생이 외동딸에게 보낸 <梅鳥圖>의 '화제시'(畵題詩)다.

'霞帔'는 아내 풍산 홍씨가 남편을 그리워 하며 유배살이 10년째 되는 해에 남편에게 보낸 시집 올때 입고 온 농지기 다홍치마다. 다산은 이 치마를 서첩으로 만들어 두 아들과 딸에게 글과 그림을 그려 보냈다.

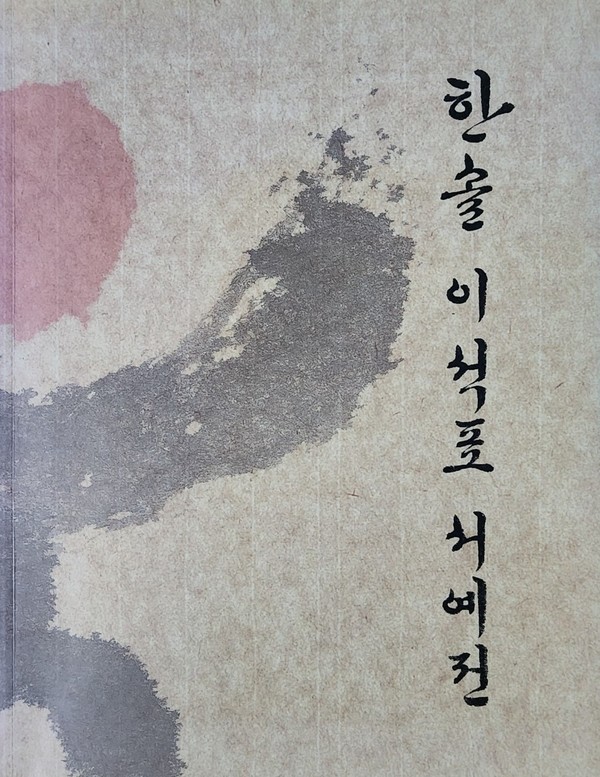

아내 한솔은 그의 70회 기념 서예전(2011년) 때 미국 샌프란시스코에 사는 외동딸을 생각하며 내가 번역한 이 시를 작품화해 전시했다.

(<한솔 이석표 서예전> 128-129, 2011)

나는 집에 돌아와 아내의 당시 서예 작품집을 꺼내 펼쳐보며 아내를 그리워했다.

花開不同賞

花落不同悲

欲問相思處

花開花落時

꽃 펴도 함께 볼 이 없고, 꽃 져도 함께 슲어 할 이 없네. 묻노니 그리운 님 어느 곳에 있는고?

꽃피고 꽃질 때에...

2024. 4. 10

김포 여안당에서

한송 늙은이가

편집 : 하성환 편집위원, 심창식 편집장

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령

관련기사 메인사진 기사더보기

- <여안당 일기> - 봉은사 영각(影閣) 주련(柱聯) 을 다시 읽다 -

- <여안당 일기> - 석양에 그윽한 향기 은은하게 떠도누나! -

- <여안당 일기> - 우빈(又彬) 정재우(鄭在雨)원장의 <약징>(藥徵) 필사 영인본 출판 소식을 듣고-

- <여안당 일기> '연려실기술' 이긍익의 편액을 만나다